- Accueil

- Interventions du gouverneur

- « Fintechs et souveraineté : Trois pili...

« Fintechs et souveraineté : Trois piliers à renforcer ensemble »

Intervenant

François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France

Mise en ligne le 9 Octobre 2025

Forum Fintech ACPR-AMF – Paris, 9 octobre 2025

Discours de François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France

Président de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Mesdames, Messieurs,

Je suis très heureux de vous accueillir aujourd’hui à la Banque de France pour cette sixième édition du « Forum Fintech », organisée conjointement par l’ACPR et l’AMF, dont je salue avec amitié la présidente, Marie-Anne Barbat-Layani. Dans un contexte pour le moins volatil, l’ACPR demeure proche de l’écosystème d’innovation : c’est précisément l’objet de ce Forum. Je le redis : les fintechs appellent de notre part autant d’écoute, de dialogue, d’attention que les acteurs existants. Ce sont aussi les engagements de notre Charte Fintech et leur suivi régulier : notre taux de réponse au premier contact sous deux semaines, prévu par la Charte, s’établit à un niveau toujours élevé de 98%. Une fois le parcours d’autorisation engagé, les temps de réponse sont de 10 jours (contre 9,5 l’année dernière). L’ACPR s’est aussi dotée depuis ce début octobre d’une Direction de l’Innovation, des Données et des Risques Technologiques : celle-ci rassemble les services chargés de l’innovation et ceux chargés de la supervision IA et cyber, conjuguant ainsi concrètement l’innovation et la régulation. Ce Forum est l’occasion d’un dialogue règlementaire avec l’écosystème. Mais il se veut également stratégique : le thème retenu cette année est la souveraineté. Je veux partager notre conviction que le développement de l’écosystème fintech peut, et doit, conforter notre souveraineté par trois piliers : le financement de l’économie (I), la monnaie (II), et enfin les nouvelles technologies (III).

I. Souveraineté et financement de l’économie

1. Le financement de l’économie a besoin du « stimulant » de la fintech

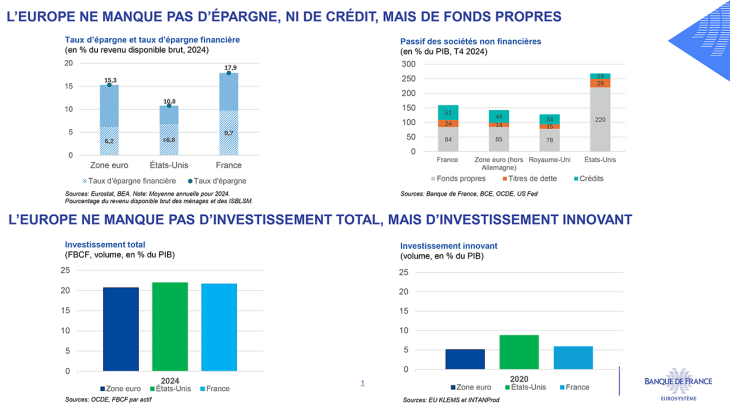

Je commencerai par un premier « pilier de souveraineté » : le financement de l’économie. Aujourd’hui, la mise en œuvre d’une véritable Union de l’épargne et de l’investissement (UEI) est un maillon essentiel pour construire la souveraineté économique et financière européenne. L’Europe ne manque pas d’épargne, ni de crédit, mais de fonds propres. Et l’Europe ne manque pas globalement d’investissement, mais d’investissement innovant : il y a évidemment un lien fort entre ces deux constats.

Il est vital de renforcer le soutien à l’innovation dans des secteurs clés de souveraineté, comme le numérique et l’intelligence artificielle (IA), l’énergie décarbonée, et la défense, en mobilisant davantage l’épargne financière européenne. L’écosystème fintech, aux avant-postes de l’innovation, peut jouer un rôle pour un financement plus « souverain » de nos économies, par exemple en favorisant de nouveaux canaux de financement dans un contexte de tokenisation de la financei. Le régime pilote européen accompagne ce mouvement en proposant aux infrastructures de marché de faire usage de la blockchain dans un cadre simplifié.

2. Malgré leur dynamisme, les fintechs manquent encore de fonds propres

L’écosystème fintech atteint en France une forme de première maturité, avec plus de 1000 fintechs, 50 000 employés, et des acteurs de taille importante. Il a montré sa résilience : malgré des levées de fonds en net recul en 2023 et 2024, l’écosystème s’est consolidé et a tenu. Ce resserrement des conditions de financement a d’ailleurs conduit les fintechs à redoubler d’efforts pour atteindre la rentabilité.

Les levées de fonds ont rebondi au premier semestre 2025, avec une augmentation de plus de 20% par rapport à la mi-2024, d’abord sous l’effet de quelques grosses opérations, souvent portées par des financeurs extra-européens. Cette tendance reste toutefois fragile. Aujourd’hui, l’écosystème a besoin de plus de fonds propres, notamment en provenance d’investisseurs européens.

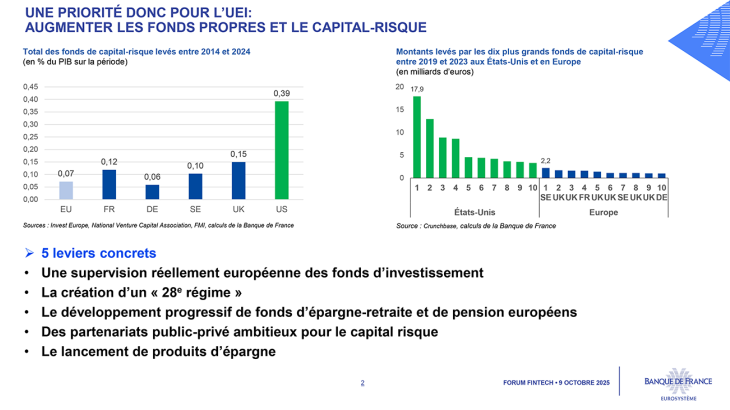

Je plaideiii pour un agenda concentré autour de cinq priorités concrètes en matière de fonds propres et de capital-risque :

a) un véritable cadre européen de supervision pour les fonds d’investissement afin d’accélérer le passage des fonds nationaux à des fonds « paneuropéens ».

b) la création d’un « 28ème régime » optionnel comprenant un ensemble de règles de droit des affaires, commun à l’ensemble de l’UE, afin de réduire les coûts administratifs pour les entreprises exerçant leurs activités dans plusieurs pays de l’UE. La consultation de la Commission sur le sujet constitue une première avancée prometteuse.

c) le développement progressif de l’épargne-retraite et de fonds de pension européens.

d) la mise en œuvre de partenariats public-privé ambitieux. En amplifiant l’expérience de la BEI et de son « Initiative Champions technologiques européens » (ETCI), nous devrions « leverager » l’impact des investisseurs privés sur le marché du capital-risque grâce aux fonds publics.

e) l’introduction de produits d’investissement de détail européens via la simplification et la standardisation.

II. Souveraineté et monnaie

1. Maintenir le rôle pivot de la monnaie centrale

Le deuxième « pilier de souveraineté » est monétaire. La croissance rapide et potentiellement massive des stablecoins le plus souvent adossés à l’USD, portée par un fort soutien de la nouvelle administration américaine, pourrait fragiliser notre souveraineté monétaire acquise grâce à l’euro. Elle pourrait en particulier mener à la multiplication non coordonnée de solutions privées de règlement, et à une dépendance grandissante vis-à-vis d’acteurs non européens et non régulésiv. Comment répondre ? D’abord, compléter le cadre règlementaire européen – le règlement MiCAv. Ce cadre gagnerait à encadrer beaucoup plus strictement la multi-émission d’un même stablecoin depuis et hors de l’Union européenne, pour réduire les risques d’arbitrage en cas de stress. Je plaide par ailleurs, avec la présidente de l’AMF, pour une surveillance européenne des prestataires de services sur crypto-actifs paneuropéens, exercée par l’ESMAvi.

Ensuite, maintenir le rôle pivot de la monnaie centrale : ceci implique la fourniture par l’Eurosystème d’une monnaie numérique « de gros » pour le marché interbancaire, et d’un euro numérique de détail, destiné au grand public. Le premier projet est moins connu et visible que le second, mais il est encore plus important. L’Eurosystème et la Banque de France y travaillent activement dans le cadre du projet « Pontes » : d’ici l’an prochain, une solution pilote permettra aux intermédiaires financiers de régler leurs actifs tokenisés en monnaie de banque centrale, soit par le biais des services TARGET, soit via un registre distribué de l’Eurosystèmevii. Dans une seconde étape, l’Eurosystème entend proposer, dans le cadre du projet « Appia », un registre partagéviii où la monnaie de banque centrale tokenisée, les dépôts bancaires tokenisés et les actifs tokenisés pourraient être échangés sur la même plateforme. Cela permettra de surmonter de nombreux obstacles techniques à l’intégration des marchés de capitaux européens. Cette monnaie numérique « de gros » est donc devenue une priorité forte : nous devons accélérer, et la Banque de France fera tout pour contribuer à cette accélération.

2. Encourager l’offre privée de monnaie tokenisée

Si la fourniture d’une MNBC est essentielle, elle n’a pas vocation à couvrir tous les usages de l’économie tokenisée. En complément, il est nécessaire de disposer d’une monnaie de banque commerciale tokenisée, équivalente de la monnaie de banque commerciale classique dans notre système monétaire. Que des banques européennes s’intéressent au marché du stablecoin en dollars, pourquoi pas, puisque c’est là qu’est aujourd’hui le marché. Mais qu’elles s’intéressent tout autant à leur marché naturel de demain que sont les stablecoins en euros ; je salue de ce point de vue le lancement d’un premier consortium de neuf banques européennes, après l’initiative d’une première banque française. Le choix technique reste ouvert, entre dépôts tokenisésix, ou stablecoins en euros émis par des institutions bancaires : nous pourrions avoir les uns et les autres, mais nous ne devons pas nous retrouver avec ni l’un ni l’autre. La coopération de l’ensemble des acteurs de marché, et notamment des fintechs françaises, est donc nécessaire et urgente pour développer ces cas d’usage innovants.

III. Souveraineté et technologie

1. Maîtriser les nouvelles technologies

Je finirai par un troisième pilier où les fintechs sont souvent pionnières : les nouvelles technologies. Ces dernières comportent d’immenses opportunités pour le secteur financier, tant en matière d’amélioration de l’efficacité interne que de services aux clients. Elles créent cependant un certain nombre de vulnérabilités ; je prendrai l’exemple de l’IA et de l’informatique quantique. Le développement de l’IA est décisif pour la productivité, mais peut contribuer à amplifier les vulnérabilités financières. Par exemple, la concentration du marché de l’IA, en termes de matériels spécialisés, de services cloudx ou de modèles de fondation pré-entraînés, pourrait aggraver le risque de dépendance à des acteurs tiers. De même, si l’informatique quantique permet d’exploiter de nouvelles capacités de calcul et de mesure, elle fait peser des risques majeurs de perte de confidentialité et de sécurité des données sur l’ensemble des acteurs financiers.

Le levier règlementaire peut permettre d’accompagner l’adoption de ces nouvelles technologies dans un cadre sécuriséxi. Le règlement européenxii sur l’IA s’applique au secteur financier, et en particulier aux systèmes d’IA dits « à haut risque ». Il produira l’ensemble de ses effets à compter d’août 2026. Je me félicite que l’ACPR ait été désignée comme autorité de surveillance du marché pour les cas d’usage à haut risque du secteur financier dans le projet d’organisation récemment présenté par Bercy. Une part importante des exigences exprimées par le règlement sur l’IA est heureusement déjà présente dans la règlementation sectorielle. Nous nous préparons activement à ce rôle et entendons continuer à associer les acteurs de marché au travers de réunions de Place régulièresxiii. L’ACPR veillera en particulier à ajouter le moins possible au fardeau règlementaire des établissements en adoptant une approche par les risques et en exploitant toutes les synergies possibles avec ses missions de contrôle « habituelles ».

Les banques centrales peuvent aussi donner l’exemple en développant leur maîtrise technologique. Sur le volet informatique quantique, la Banque de France, parmi les pionnières en la matière, mène ainsi des expérimentations en collaboration avec plusieurs autres banques centrales et institutions financières. Nous encourageons dans le même temps l’ensemble des institutions financières à s’engager sans plus attendre dans la transition post-quantique ; nous jouerons notre rôle de surveillance en la matière, mais aussi d’influence en tant que co-président [avec le Canada] du groupe de travail du G7 sur les technologies quantiques.

2. Renforcer notre résilience collective

Dans un contexte marqué par le risque cyber, le règlement européen DORAxiv s’applique à l’ensemble des entités financières depuis janvier 2025 ; il introduit des mesures très concrètes : les établissements doivent désormais tester régulièrement la sécurité de leurs systèmes d’information et déclarer les principaux incidents. S’agissant spécifiquement des services cloud, je rappelle que, même si les prestataires informatiques critiques font l’objet d’une supervision, les établissements financiers, dont les fintechs, demeurent responsables de leurs risques. Ils doivent donc garder la maîtrise de la totalité de leurs chaînes de sous-traitance et auditer régulièrement leurs prestataires. Ces missions d’audit peuvent être mutualisées entre établissements, comme c’est le cas dans le secteur bancaire allemand : l’union fait la force.

Je conclurai avec les mots de Jean Monnet : « La souveraineté dépérit quand on la fige dans les formes du passé. »xv Les fintechs, fers de lance de l’innovation dans le secteur financier, ont à l’inverse le pouvoir de faire prospérer la souveraineté sur les plans financier, monétaire et technologique. Soyez assurés de l’engagement de l’ACPR à vous accompagner en cette période de transformation rapide du secteur financier afin que l’innovation continue d’aller de pair avec la stabilité. Je vous remercie pour votre attention.

i La tokenisation consiste à émettre, enregistrer et échanger des actifs sous forme de jetons numériques sur les plateformes DLT (Distributed Ledger Technology – technologies de registres distribués)

ii Le règlement UE 2022/858 du 30 mai 2022 crée un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués (DLT). Il permet aux infrastructures de marché, existantes ou nouvelles, de faire usage de la DLT dans un cadre simplifié pour les activités de négociation ou de règlement-livraison d’instruments financiers dits « tokénisés ». Il vise à promouvoir l’innovation et l’expérimentation dans un cadre garantissant la protection des investisseurs, l’intégrité des marchés et la stabilité financière.

iiiVilleroy de Galhau (F.) (2025), « L’Union pour l’épargne et l’investissement : incarner (enfin) une idée en actions », Conférence AEFR/REF « Où va l’épargne ? », 11 septembre

ivAssouan (E.) (2025), « La Banque de France, au défi de la tokénisation de la finance et des stablecoins », Revue Banque, septembre ; Bénassy-Quéré (A.) (2025), « La tokenisation change-t-elle la donne pour le système monétaire international ? », tribune, 15 septembre.

vRèglement UE 2023/1114 sur les marchés de crypto-actifs

viBarbat-Layani (M.-A.), Villeroy de Galhau (F.) (2024), « Supervision européenne : commençons par les cryptos ! », tribune, 14 novembre

viiBCE (2025), « La BCE adopte une feuille de route concernant le règlement fondé sur la technologie des registres distribués avec une approche en deux volets », communiqué de presse, 1er juillet.

viiiEuropean Shared Ledger

ixInstruments de paiement interbancaires tokenisés

xLe cloud est un mode d’organisation et de gestion informatique des entreprises permettant l’accès et l’utilisation à distance, par ces entreprises, de services informatiques standardisés qui leur sont fournis par des prestataires de services informatiques.

xiVilleroy de Galhau (F.) (2025), « Là où croît le danger, croît aussi ce qui sauve », Paris Finance Forum, 10 juin

xiiRèglement UE 2024/1689 établissant des règles harmonisées sur l’intelligence artificielle

xiiiRéunion de place de l’ACPR sur le règlement européen « AI Act » du 17 septembre

xivRèglement UE 2022/2554 sur la résilience opérationnelle du secteur financier

xvMonnet (J.) (1976), Mémoires

Télécharger l'intégralité de la publication

Mise à jour le 20 Octobre 2025