- Accueil

- Interventions des sous-gouverneurs

- La tokenisation change-t-elle la donne p...

La tokenisation change-t-elle la donne pour le système monétaire international ?

Intervenant

Agnès Bénassy-Quéré, Seconde sous-gouverneure de la Banque de France

Mise en ligne le 15 Septembre 2025

Tribune d'Agnès Bénassy-Quéré, Seconde sous-gouverneure de la Banque de France.

D’après un discours prononcé à la conférence Global Financial Architecture in Transition organisée par Reinventing Bretton Woods, Durban, 16 juillet 2025.

Le système monétaire international (SMI) se caractérise par une très forte inertie. Une modification du SMI constitue un événement rare. Plus de 50 ans après l’abandon des accords de Bretton Woods (en 1973), et malgré la multipolarisation de l’économie mondiale, le SMI est aujourd’hui encore essentiellement organisé autour du dollar des États-Unis.

La tokenisation de la finance couvre l’émission, l’échange et le stockage de représentations numériques et programmables d’actifs financiers, d’actifs réels ou de dépôts bancaires sur des registres distribués. Elle révolutionne entre autres le secteur des paiements transfrontières, en offrant une alternative moins coûteuse au système traditionnel de correspondance bancaire. Dès lors, la question est de savoir si la tokenisation constituera un choc suffisamment important pour faire évoluer structurellement le SMI, ou si elle bénéficiera uniquement à la devise qui le domine actuellement – le dollar des États-Unis –, scellant l’avenir du SMI pour les 50 prochaines années.

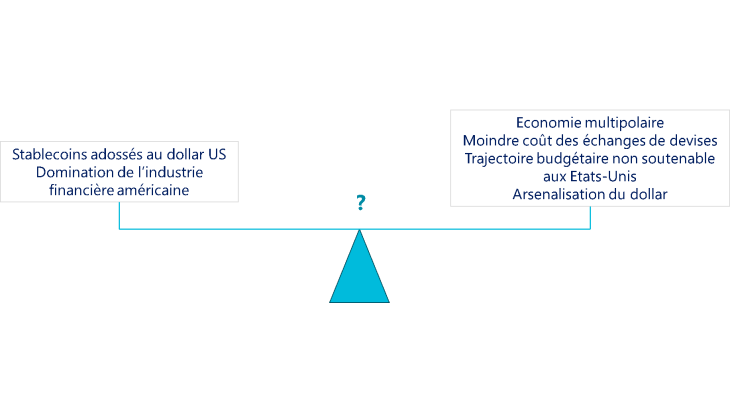

Des forces opposées agissent sur le système monétaire international

La tokenisation affecte le SMI par le biais de deux forces opposées (graphique 1).

Le renforcement du rôle international du dollar

D’un côté, le développement rapide de la tokenisation, principalement porté par le marché financier américain, se fait surtout en dollar. Dans cette nouvelle industrie, les jetons stables (stablecoins) adossés au dollar peuvent être considérés comme des succédanés de la monnaie étatsunienne. Un parallèle peut être dressé avec le développement des « eurodollars » – des dépôts en dollar auprès de banques situées en dehors des États-Unis, principalement à Londres – au milieu des années 1950 (Schenk, 1998).

Les stablecoins sont des jetons (« tokens ») numériques émis par des intermédiaires financiers contre des actifs de réserve liquides éligibles, et promettant un ancrage fixe par rapport à une monnaie (ou à un panier de monnaies) émise par la banque centrale. En août 2025, les jetons stables en dollar représentaient 99 % du marché des stablecoins, deux émetteurs (Tether et Circle) représentant 90 % du marché (source : Sentora Research). La loi GENIUS (« Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins »), promulguée en juillet 2025, établit un cadre juridique unifié pour l’émission de stablecoins et une liste d’actifs de réserve éligibles. En août 2025, la valorisation totale des stablecoins représentait 256 milliards de dollars au niveau mondial, dont plus de 60 % adossés à des bons du Trésor américain. Ainsi, la demande indirecte en bons du Trésor (afin d’y adosser des stablecoins) dépassait les 150 milliards de dollars. Or, il n’existait quasiment pas de stablecoins en 2020. En cinq ans, la demande indirecte liée à l’expansion des stablecoins a donc atteint environ 150 milliards de dollars.

Il est intéressant de comparer ce chiffre au lent déclin du dollar dans les réserves officielles des banques centrales à travers le monde : entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2025, la part du dollar dans les réserves allouées a reculé de 4,1 points de pourcentage, ou 50 milliards de dollars, selon les données COFER du FMI. L’expansion des stablecoins est équivalente à environ trois fois le repli du dollar dans les réserves officielles entre 2020 et 2025.

Cette nouvelle source de demande de dette fédérale américaine a été bien comprise par l’administration Trump. En 2025, l’un des premiers décrets de la nouvelle administration visait « à promouvoir le développement et la croissance de stablecoins légaux et légitimes adossés au dollar à l’échelle mondiale » (décret présidentiel de Donald Trump sur les actifs numériques, janvier 2025). Cette stratégie vise à renforcer le rôle du dollar comme moyen d’échange et potentiellement comme réserve de valeur, bien que les stablecoins ne portent pas intérêt. Le raccourcissement de l’échéance des obligations d’État américaines à l’émission est conforme à cette stratégie, les stablecoins devant être adossés à des actifs liquides à court terme.

Les fonds monétaires peuvent être considérés comme de proches substituts des stablecoins, car ils offrent également des produits d’épargne liquides largement adossés à des bons du Trésor. La principale différence réside dans le fait que les fonds monétaires offrent un rendement à leurs détenteurs, mais que le rachat en monnaie centrale ou commerciale est attaché au souscripteur, tandis que dans le cas des stablecoins, Marie peut demander le remboursement des stablecoins que Pierre lui a donnés : contrairement aux fonds monétaires, les stablecoins sont des actifs au porteur.

À la mi-2025, il semble que les stablecoins n’aient pas cannibalisé les fonds monétaires aux États-Unis : entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2025, les actifs totaux des fonds monétaires ont enregistré une énorme hausse de 2 671 milliards de dollars (source : Fred). Toutefois, cette augmentation s’est intégralement produite après que les taux d’intérêt ont commencé à augmenter, en 2022.

Tant que les taux d’intérêt sont nettement positifs mais que les stablecoins restent non rémunérés, les fonds monétaires dominent les stablecoins en tant que réserve de valeur, alors que les stablecoins dominent les fonds monétaires en tant que moyen d’échange. Néanmoins, les stablecoins peuvent être indirectement rémunérés sur le marché secondaire, tandis que les fonds monétaires peuvent également être tokenisés. Ainsi, la distinction entre stablecoins et fonds monétaires pourrait s’éroder au fil du temps.

Les stablecoins adossés au dollar font également écho à la domination croissante du secteur financier américain dans le monde. D’après O’Kelly et al. (2024), les parts de revenus relatives des quatre plus grandes banques de gros américaines par rapport aux six plus grandes banques européennes, pour les activités de marché, étaient de 59/41 % en 2012 et devraient passer à 68/32 % en 2025. Les intermédiaires financiers américains sont incités à proposer des dépôts tokenisés et des stablecoins afin de rester à la pointe de l’innovation, fidéliser leur clientèle, tirer profit des dépôts non rémunérés et des stablecoins et, enfin, internaliser le risque de fuite des dépôts vers les stablecoins. Un secteur financier américain solide renforcera l’expansion des stablecoins adossés au dollar, et en retour, les stablecoins adossés au dollar aideront les intermédiaires financiers américains à croître au-delà des frontières.

Graphique 1. Deux forces opposées s’exercent sur le SMI

Une nouvelle opportunité pour un SMI multipolaire

Le déséquilibre entre une économie mondiale multipolaire et un SMI encore largement dominé par le dollar est frappant (cf. par exemple FMI, 2025). L’inertie du SMI est le fruit d’économies d’échelle et d’externalités de réseau : plus une monnaie est utilisée, plus son coût d’utilisation diminue et plus elle devient pratique à utiliser (Portes et Rey, 1998). La complémentarité entre les trois fonctions de la monnaie internationale alimente également cette inertie : le dollar domine en tant que réserve de valeur car il domine également en tant que moyen d’échange et en tant qu’unité de compte ; en retour, le dollar domine comme moyen d’échange car il domine aussi pour les deux autres fonctions, etc. (Krugman, 1984).

Toutefois, plusieurs facteurs fondamentaux ont leur importance, tels que la taille, la liquidité, la stabilité, l’État de droit et la puissance géopolitique (Bénassy-Quéré, 2015). L’hégémonie persistante du dollar peut s’expliquer par son offre généreuse d’actifs liquides et sûrs, associées à la croissance de la productivité, à l’ouverture du capital et aux alliances géopolitiques (Eichengreen, Mehl et Chitu, 2019). Plusieurs devises internationales peuvent néanmoins coexister, comme le montrent Eichengreen, Mehl et Chitu (2018). Ainsi, a) l’inertie du SMI centré sur le dollar pourrait ne pas durer éternellement – un choc exogène pourrait l’affecter –, et b) le dollar pourrait tout à fait rester une devise majeure même si d’autres devises émergent à ses côtés.

L’insoutenabilité de la politique budgétaire américaine et l’utilisation de la monnaie comme arme par l’administration américaine pourraient affaiblir l’attrait intrinsèque du dollar américain. Dans ce contexte, les innovations dans les paiements transfrontières, en abaissant les coûts, pourraient constituer le type de choc susceptible de faire évoluer le système monétaire international vers une multipolarité : si les risques et les coûts des paiements entre toute paire de devises diminuent de manière significative, il sera moins nécessaire d’utiliser le dollar américain comme monnaie véhiculaire, c’est-à-dire comme monnaie intermédiaire k pour échanger une monnaie i contre une monnaie j. Brunnermeier, James et Landau (2019) avancent même que des coûts d’échange plus bas pourraient favoriser l’utilisation de plusieurs devises comme moyen d’échange, indépendamment de leur attrait intrinsèque en tant que réserve de valeur. Cela pourrait donner naissance à des « zones monétaires numériques » (« digital currency areas », DCA) : des écosystèmes distincts dans lesquels divers services économiques et financiers seraient échangés via un moyen de paiement numérique spécifique. En dépit d’importantes externalités de réseau, plusieurs DCA pourraient coexister du fait de réglementations nationales, sur la protection des données par exemple.

Les innovations permettant de réduire les coûts des paiements transfrontières ne se limitent pas aux stablecoins. Elles incluent notamment :

- L’interconnexion des systèmes de paiement rapides, soit de façon bilatérale, soit par le biais d’une plateforme commune (par exemple, le projet Nexus lancé par le Hub d’innovation de la BRI, BISIH) ;

- L’utilisation de la technologie blockchain pour générer et transmettre des preuves de conformité afin de réduire les coûts de mise en conformité (projet Mandala du BISIH) ;

- L’introduction de monnaies numériques de banque centrale (MNBC) de gros et de détail, et le développement de teneurs de marché automatisés pour la négociation et le règlement des MNBC de gros sur un registre décentralisé (projet Mariana du BISIH) ;

- Le développement de registres partagés pour connecter les monnaies tokenisées des banques commerciales et les monnaies numériques des banques centrales pour le règlement des transactions transfrontières (projet Agora du BISIH).

La stratégie des États-Unis visant à développer des stablecoins liés au dollar n’est pas sans risque pour le dollar. Les stablecoins offrent des promesses adossées à des actifs liquides, mais ils ne garantissent pas un échange à parité avec les dollars ayant cours légal. Comme dans le cas d’une caisse d’émission (currency board), et malgré la réglementation, le risque de désancrage subsiste. Selon Brunnermeier et al. (2019), les stablecoins libellés en dollar sont des « monnaies indépendantes », susceptibles de perdre leur ancrage à terme (alors que la monnaie commerciale des banques est convertible à parité en billets). Ainsi, par exemple, facturer des exportations en dollar et recevoir des paiements internationaux en stablecoins comporte un risque de change qui pourrait affaiblir le rôle du dollar en tant qu’unité de compte et/ou moyen d’échange.

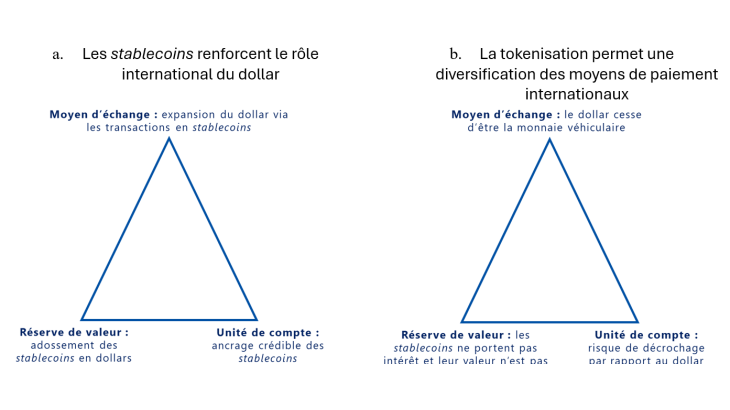

Même choc technologique, implications opposées ?

En résumé, l’innovation technologique dans les paiements transfrontières pourrait avoir des implications opposées pour le SMI (graphique 2) :

- Cela pourrait renforcer le rôle du dollar en tant que moyen d’échange international par le biais de stablecoins considérés comme ses succédanés ; une telle expansion permettrait de verrouiller la demande internationale en bons du Trésor américain, et donc le rôle du dollar en tant que réserve de valeur ; ou bien,

- Cela pourrait offrir aux pays tiers la possibilité de procéder à des échanges dans des monnaies autres que le dollar ou en stablecoins adossés en monnaies autres que le dollar, ce qui affaiblirait le rôle de ce dernier en tant que moyen d’échange, et éventuellement aussi en tant que réserve de valeur et unité de compte.

Jusqu’à présent, les stablecoins ont clairement favorisé le premier scénario. Toutefois, les initiatives des banques centrales dans différentes parties du monde pourraient affaiblir le dollar dans les prochaines années, du moins pour certaines fonctions (cf. Amsellem et al., 2025).

Graphique 2. Deux scénarios opposés pour le SMI

Un SMI multipolaire mais pas fragmenté

Un SMI multipolaire, caractérisé par des blocs monétaires régionaux interconnectés, pourrait offrir plusieurs avantages :

- Des zones monétaires régionales liées à des taux de change flexibles renforceraient la capacité d’absorption des chocs du SMI. Par exemple, un choc négatif sur la demande mondiale de biens et de services produits aux États-Unis pourrait être plus facilement absorbé par une dépréciation du dollar si moins de devises étaient ancrées de jure ou de facto au dollar (Bénassy et Forouheshfar, 2015), ou si la « tarification en monnaie dominante » – en pratique, la facturation des exportations en dollar – était moins répandue (Gopinath et al., 2020).

- Un SMI multi-monnaies atténuerait le risque d’un « nouveau dilemme de Triffin », selon lequel les marchés internationaux peinent à discipliner le gouvernement américain en raison de l’absence d’une réserve de valeur alternative (Gourinchas et al., 2011 ; Eichengreen, 2011 ; Farhi et Maggiori, 2017).

Bien entendu, la substituabilité entre plusieurs devises principales entraînerait également une certaine instabilité des taux de change en raison des chocs de préférences de portefeuilles. Le défi le plus évident serait la période de transition, car l’offre et la demande pour les différentes devises pourraient ne pas évoluer au même rythme.

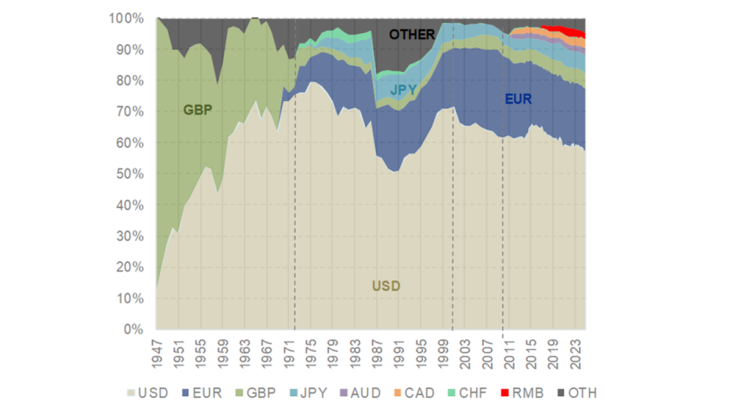

Un SMI véritablement multipolaire reste une perspective lointaine, d’autant que a) la Chine continue d’afficher à la fois une mobilité internationale limitée en matière de capitaux et un excédent de son compte des transactions courantes, et que b) la zone euro n’offre pas de volumes importants « d’actifs sûrs » unifiés. Toutefois, une diversification lente mais régulière des réserves officielles est déjà visible, au profit du renminbi, du dollar canadien, du dollar australien et d’autres devises (graphique 3).

Graphique 3. Ventilation des réserves officielles de change par devise (en % des réserves allouées)

Last observation: End 2024.

Le risque de fragmentation monétaire

Il ne faut pas confondre multipolarisation et fragmentation du SMI. Prenons le cas extrême où le SMI se divise en trois blocs monétaires qui ne sont pas interconnectés financièrement. En cas de choc négatif sur la demande mondiale de biens et services produits aux États-Unis, les importations américaines devraient diminuer en parallèle des exportations : la capacité d’absorption du SMI serait affaiblie plutôt que renforcée.

Le manque d’interopérabilité entre plusieurs blocs monétaires pourrait également fragmenter la liquidité internationale et menacer l’unicité de chaque monnaie. Dans la pratique, le prix d’un dollar pourrait varier à New York, Francfort ou Pékin.

La fragmentation du SMI pourrait se matérialiser non seulement entre les blocs régionaux, mais aussi entre différents écosystèmes privés : « Les avoirs en stablecoins sont étiquetés du nom de l’émetteur, à l’instar des billets privés qui circulaient aux États-Unis au XIXème siècle, à l’ère du système de banque libre. Ainsi, les stablecoins se négocient souvent à des taux de change variables, ce qui nuit à leur unicité » (BRI 2025, p. 79).

Le rôle des banques centrales

Le système bancaire à deux niveaux, dans lequel la banque centrale est la « banque des banques », vise à garantir « l’unicité » de la monnaie tant pour les règlements de gros que de détail, l’élasticité de la fourniture de liquidités et l’intégrité du système contre la fraude, la criminalité financière ou d’autres activités illicites (cf. BRI 2025).

Les banques centrales doivent accompagner l’innovation financière plutôt que s’y opposer. Pour éviter le risque de fragmentation monétaire, elles peuvent fournir un actif de règlement tokenisé pour le marché interbancaire, et une monnaie numérique de banque centrale de détail destinée au grand public. Ce faisant, elles veilleront à ce que la monnaie commerciale et la monnaie de banque centrale continuent de s’échanger au pair, « sans se poser de questions ».

L’Eurosystème suit une stratégie de ce type :

- Pour les règlements de gros : d’ici la fin du troisième trimestre 2026, une solution pilote permettra aux intermédiaires financiers de régler leurs actifs tokenisés en monnaie de banque centrale, soit par le biais des services Target, soit via un registre distribué de l’Eurosystème ; ce « projet Pontes » sera ensuite amélioré en ligne avec les services Target. À plus long terme, l’Eurosystème entend proposer un registre partagé où la monnaie de banque centrale tokenisée, les dépôts bancaires tokenisés et les actifs tokenisés pourraient être échangés sur la même plateforme (« projet Appia », cf. BCE 2025).

- Au niveau des règlements de détail : d’ici à fin 2025, la décision d’émettre un euro numérique devrait être prise par l’Eurosystème, après adoption d’une législation par le Conseil européen et le Parlement européen. Comme les billets et les pièces, l’euro numérique viendra compléter les solutions de paiement privées. Le lancement de l’euro numérique est prévu d’ici la fin de la décennie.

- Au niveau international : l’Eurosystème s’emploie activement à interconnecter son système de paiement rapide (le service de règlement des paiements instantanés TARGET, TIPS) avec des systèmes étrangers (cf. Cipollone, 2025).

En parallèle, la réglementation européenne sur les stablecoins, MiCA (le règlement sur les marchés de crypto-actifs) autorise les institutions financières à émettre des stablecoins liés à l’euro, adossés à des actifs liquides et à des dépôts bancaires. Plutôt qu’un substitut aux initiatives mentionnées ci-dessus, les stablecoins liés à l’euro doivent être considérés comme un complément, pour des cas d’usage spécifiques.

Le système monétaire actuel à deux niveaux reste une architecture pertinente pour garantir le financement de l’économie et la solidité des marchés financiers. Dans ce dispositif, la monnaie de banque centrale constitue l’ancre du système financier, garantissant sa stabilité et transmettant la politique monétaire. Si la monnaie commerciale tokenisée pourrait jouer un rôle en tant qu’actif de règlement, seule la monnaie de banque centrale tokenisée peut cependant offrir un tel ancrage.

Conclusion

La conclusion banale est que le SMI se trouve à la croisée des chemins : la tokenisation et les stablecoins sont en passe de bouleverser le statu quo... ou non. Si l’essor des stablecoins adossés au dollar renforce la domination de cette monnaie, l’émergence de moyens d’échange alternatifs pourrait à long terme remettre en cause cette domination. Quoi qu’il en soit, les banques centrales ont un rôle essentiel à jouer pour accompagner l’innovation financière, assurer la stabilité financière et maintenir la capacité des banques nationales à financer l’économie et à transmettre les impulsions de la politique monétaire.

Télécharger l'intégralité de la publication

Mise à jour le 30 Septembre 2025