- Accueil

- Interventions du gouverneur

- « L’Union pour l’épargne et l’investisse...

« L’Union pour l’épargne et l’investissement : incarner (enfin) une idée en actions »

Intervenant

François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France

Mise en ligne le 11 Septembre 2025

Conférence AEFR/REF « Où va l’épargne ? »

Paris, 11 septembre 2025

Discours de François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France

Mesdames, Messieurs,

C’est un grand plaisir de m’exprimer devant vous à l’occasion de la parution de ce 158e numéro de la Revue d’économie financière (REF)i consacré à une question essentielle : « Où va l’épargne ? ». Je salue avec amitié le travail remarquable de l’AEFR et de sa présidente, Pervenche Bérès, ainsi que celui des deux coordinateurs, Marie-Laure Barut-Etherington et Pierre Bollon. Je me concentrerai aujourd’hui sur l’une de leurs trois problématiques : la mobilisation de l’épargne au service de l’économie européenne. Je reviendrai pour cela sur un projet pas nouveau mais récemment « relooké » : l’Union pour l’épargne et l’investissement. Et pour faire vite, clair et concret, je vais d’abord rappeler trois faits stylisés sur l’épargne et l’investissement en Europe (1), puis lever trois doutes (2) avant de proposer cinq leviers prioritaires pour incarner enfin une idée en actions (3)

1. Trois faits stylisés sur l’épargne et l’investissement en Europe

1.1. L’Europe ne manque pas d’épargne, ni de crédit, elle manque de fonds propres.

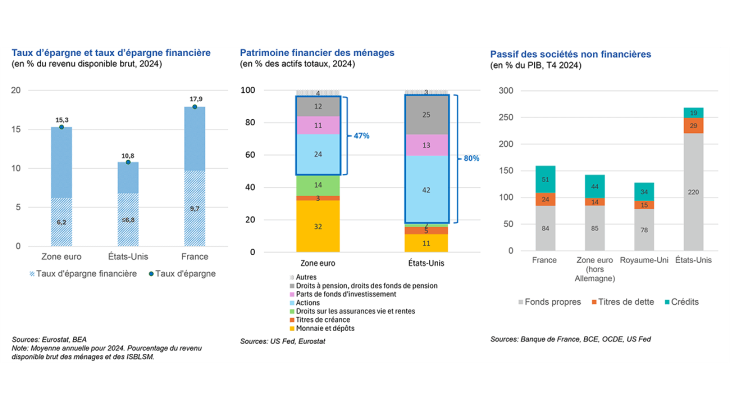

Au départ, la zone euro dispose d’un atout significatif, et souvent méconnu : un taux d’épargne des ménages supérieur à celui des États-Unis : 15,3% du revenu disponible brut contre 10,8% outre-Atlantique. L’écart est moins flagrant pour l’épargne financière – du fait de l’importance de l’épargne immobilière en Europe – ; mais le problème, c’est surtout l’allocation de cette épargne financière : de manière prédominante dans des actifs peu risqués, et beaucoup moins dans des placements en actions ou en fonds d’investissements. Et donc l’Europe est riche en épargne mais manque de fonds propres : ceux-ci sont pourtant essentiels aux entreprises pour innover, étant donné le degré plus élevé de risque associé. Ainsi, le financement en fonds propres des sociétés non financières (SNF) ne représente que 85% du PIB en zone euro contre 220% du PIB aux États-Unis. Leur dette est à l’inverse supérieure.

1.2. L’Europe ne manque pas d’investissement, elle manque d’investissement productif, et surtout d’investissement innovant.

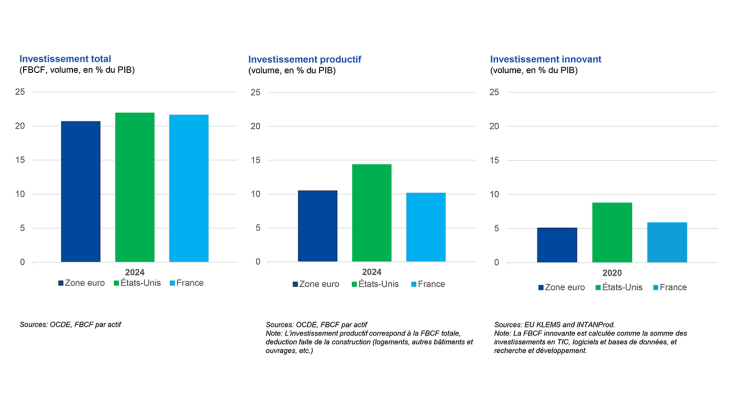

L’investissement total ii rapporté au PIB est quasiment équivalent aux États-Unis ; mais l’investissement productif (excluant l’investissement dans la construction) est nettement inférieur en zone euro (10,5% du PIB) contre 14,3%. L’investissement innovant – calculé ici comme la somme de l’investissement dans les TIC, logiciels, bases de données, recherche et développement – souffre plus particulièrement, d’un écart déjà important en 2020 (5,1% du PIB contre 8,8%), et grandissant depuis.

1.3. Une « énigme » européenne : une épargne financière excédentaire mais un coût des fonds propres élevé.

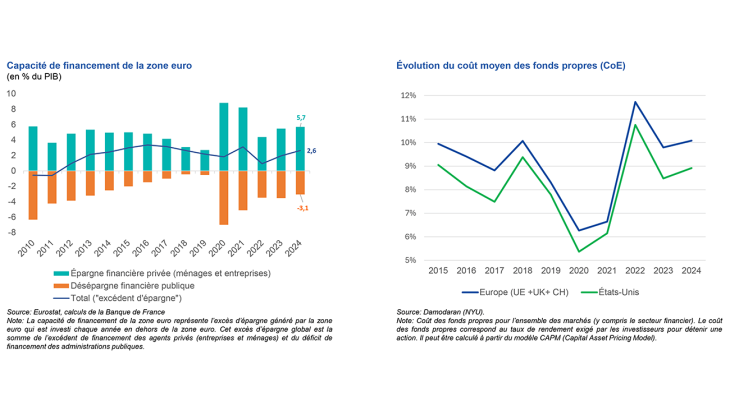

La zone euro enregistre depuis plus de dix ans un excédent net d’épargne financière – 400 milliards d’euros (2,6% du PIB) l’an dernier – qui est investi dans le reste du monde, et notamment aux États-Unis ; ou – ce qui est une autre façon de dire la même chose – une insuffisance d’investissement productif. Or, dans le même temps, le coût des fonds propresiii (cost of equity) reste plus élevé sur notre continent par rapport aux États-Unis, et le capital de nos grandes entreprises est détenu pour moitié par des non-résidents, dont une part américaine significative.

Ce paysage n’est pas là pour vous déprimer, mais pour éclairer les buts de l’Union pour l’épargne et l’investissement. Réduire la fragmentation, on l’a souvent dit. Oui, mais pour un objectif quantitatif d’abord : mobiliser davantage l’épargne des Européens pour financer l’investissement en Europe. Et plus encore pour un objectif qualitatif ensuite : renforcer le soutien à l’innovation en particulier dans trois secteurs-clés de souveraineté (numérique et intelligence artificielle ; énergie ; défense). Nous avons, globalement, en « macro », beaucoup des ressources financières pour muscler l’économie européenne face au basculement américainiv .

2. Lever trois doutes

La première proposition d’Union des marchés de capitaux date de 2014, et cette antériorité même suscite parfois le scepticisme.

2.1. « Pourquoi serait-ce différent cette fois-ci ? »

Le projet a un nouveau nom depuis l’an dernier, inscrit dans le portefeuille de la Commissaire Maria Luis Albuquerque. Et c’est beaucoup plus qu’un simple changement de marque : d’abord l’UEI ajoute, réunit l’ancienne Union des marchés de capitaux et l’Union bancaire. On cesse enfin d’opposer, un peu théologiquement, banques et marchés. Et surtout, cette marque dit le « pour quoi » et non plus seulement les moyens : on passe d’un catalogue de plus de 30 (!) mesures techniques dans les plans de 2015 et de 2020 de la Commission, à une ambition stratégique assumée par les dirigeants politiques.

2.2. « Vous préparez le terrain pour les champions américains »

Un second doute – moins avoué – voudrait qu’en réduisant la fragmentation et les obstacles règlementaires, l’UEI serait une porte d’entrée privilégiée pour les champions américains. Nous avons certes intérêt à maintenir l’ouverture des marchés européens – notamment pour diminuer le coût des fonds propres – ; mais nous avons les moyens de développer des champions européens – car oui, nous en avons dans la banque, dans l’assurance, dans la gestion d’actifs. Il y faut plus d’attention politique et stratégique – y compris sur la banque de financement et d’investissement (CIB) trop souvent négligée –, et certes plus de consolidation transfrontières pour atteindre la masse critique.

2.3 « Il ne s’agit pas d’un manque de financement, mais d’un manque de projets. »

Le troisième doute suggère que le véritable obstacle n’est pas un manque de financements, mais un manque de projets et d’opportunités économiques en Europe. Reconnaissons-le : les deux peuvent être vrais. Mais la réponse ici est « par le haut » : le rapport Letta comme le rapport Draghi cumulent, combinent l’approfondissement du marché unique et l’Union pour l’épargne et l’investissement, la souveraineté économique et la souveraineté financière. Et plutôt que de nous demander par quel bout commencer, il est plus que temps de mettre sur la table un paquet d’ensemble. Et de mobiliser tous autour d’une date de mise en œuvre globalev . Jacques Delors l’a réussi avec le 1er janvier 1993 pour le marché unique, et le 1er janvier 1999 pour la monnaie unique. La présidente de la Commission a évoqué pour la première fois hier à Strasbourgvi une feuille de route 2028. Il faut maintenant le dire encore plus fort, et le faire encore plus vite.

3. Cinq leviers pour transformer une idée en actions

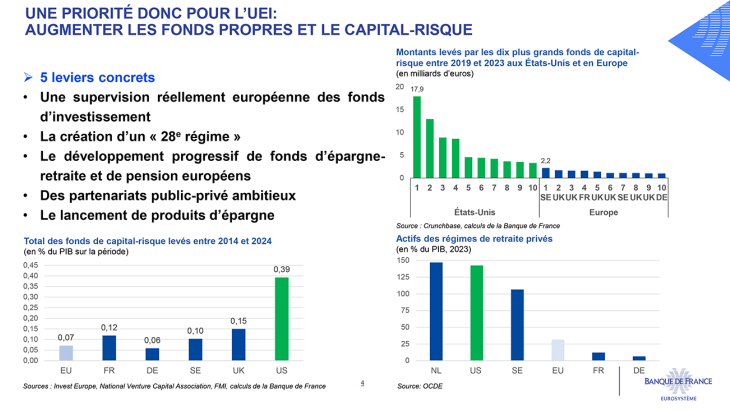

Je vais maintenant prendre le risque de privilégier cinq leviers concrets pour l’action. Cinq seulement, alors qu’il y en a encore 21 dans la belle feuille de route publiée par la Commission en mars. Mais un « Top 5 » pour concentrer nos énergies, sur l’objectif central qu’est l’augmentation des fonds propres et du capital-risque. Je ne parlerai donc pas ce soir de titrisation, ni de technologies innovantes sur les marchés, ni de simplification – sans dérèglementation –, ni d’actif sûr en euros : quatre autres volets souhaitables, mais qui n’apportent pas de fonds propres. L’ordre n’a pas ici de signification et aucun levier ne prétend être le « silver bullet », le remède assuré. Mais chacun peut et doit être lancé sans prérequis.

1) Une supervision réellement européenne des fonds d’investissement, sur le modèle de la SEC américaine comme l’a proposé Christine Lagarde, car il est vital d’accélérer le passage de fonds nationaux à des fonds « à la taille européenne », et donc véritablement transfrontières. Entre 2014 et 2024, les fonds de capital-risque ont levé l’équivalent de 0,39% du PIB aux États-Unis et en Europe moins de cinq fois moins, soit 0,07% du PIB de l’UE. Par ailleurs, le fonds européen de capital-risque qui a levé le plus de fonds entre 2019 et 2023 – qui se trouve être suédois, en dehors de la zone euro – reste de taille inférieure au dixième fonds de capital-risque américain.

2) La création d’un « 28e régime » d’adhésion volontaire pourrait réduire les coûts administratifs pour les entreprises, en particulier le « coût de l’échec » (cost of failure). Comme le souligne notamment Olivier Costevii , des coûts de restructuration supérieurs en Europe peuvent y freiner la prise de risque. Je salue donc la consultationviii sur le 28e régime lancée par la Commission en juillet 2025, même si plusieurs questions de périmètre restent ouvertes : ce régime concernera-t-il les start-ups ou toutes les entreprises ? S’appliquera-t-il aux nouveaux entrants ou également aux structures existantes ? Inclura-t-il d’abord l’insolvabilité et le droit des sociétés, ou aussi le droit du travail et la fiscalité ? L’idéal est de combiner ambition et rapidité. Mais s’il fallait choisir, mieux vaudra aller vite que de viser trop large.

3) La Commission insiste sur le développement progressif de fonds d’épargne-retraite et de pension européens, qui pourraient générer des gains tant sociaux qu’économiques significatifs ; ils pourraient apporter une épargne longue et patiente. En Europe, c’est aux Pays-Bas et dans les pays nordiques qu’ils sont de loin les plus développés, et ces pays réussissent à concilier une forte cohésion sociale et une meilleure innovation.

4) Le développement de partenariats public-privé ambitieux en matière de capital-risque est un autre moyen d’augmenter la taille des fonds. Il y a des initiatives nationales : en France, celles de BPI France et TIBI, en Allemagne WINix . Mais là aussi, il faut passer à l’échelle européenne : l’initiative « Champions technologiques européens » (ETCIx ) de la BEI/FEI a permis de co-investir 2 Md€ dans des fonds ; visons au moins 10 Md€.

5) Reste le retail et le lancement de produits d’épargne accessibles aux ménages. J’entends ici deux objections : le placement en fonds propres est d’abord affaire de professionnels, et d’investisseurs institutionnels. Certes, mais ne sous-estimons pas la portée du retail pour l’appropriation politique de « l’Union », ni pour l’éducation financière des Européens. Ensuite, tout serait affaire de fiscalité, avec une harmonisation européenne nécessaire, ou à tout le moins des avantages fiscaux substantiels : la première est une utopie, et les seconds ne me paraissent pas à ce point indispensables. Il y a une vraie marge de simplicité, et de standardisation. Le label « Finance Europe », lancé par la France en juin, avec notamment l’Espagne et l’Allemagne, est un premier pas positif. Le modèle suédois, fondé sur le compte d’épargne ISKxi diffusé en masse, est plus structurant : fin 2023, 51% de l’épargne financière des ménages suédois était composée d’actions cotées contre seulement 21% en zone euroxii .

Je conclurai avec une autre richesse de ce nouveau numéro de la REFxiii , la redécouverte du classique de Dickens, Un Chant de Noël xiv . En une seule nuit, le vieil usurier Ebenezer Scrooge change radicalement de rapport à l’épargne et découvre les joies de son partage… disons ici de son bon usage. C’est un sursaut similaire que je souhaite à l’Europe, autour d’une véritable UEI. Une nuit ne suffira sans doute pas, mais il est plus que temps de nous fixer une date mobilisatrice et de transformer une bonne idée en quelques actions concrètes : peu, bien, jusqu’au bout. Je vous remercie pour votre attention.

i AEFR (2025), “Où va l’épargne ?”, Revue d’économie financière n°158, 2e trimestre.

ii Mesuré par la formation brute de capital fixe (FBCF) en volume

iii Défini comme le rendement attendu par un investisseur pour acquérir ou conserver les actions d’une entreprise compte tenu de leur risque (Banque de France (2017), « Coût des fonds propres et rentabilité des entreprises en France », Bloc-notes Eco, 4 octobre).

iv Villeroy de Galhau (F.) (2025), Lettre au Président de la République : De la tétanie à la mobilisation générale, comment agir face au basculement américain, 9 avril.

v Villeroy de Galhau (F.) (2025), « Une date mobilisatrice, pour saisir « le moment de l’Europe » », discours, 14 mai

vi Von der Leyen (U.) (2025), 2025 State of the Union Address, discours, Strasbourg, 10 septembre

vii Coste, O. and Coatanlem, Y. (2024), “The Cost of Failure and the Quest for Competitiveness: Disruptive Innovation as a Catalyst”. IEP Policy Brief No. 24, IEP Bocconi

viii Commission européenne (2025), 28th regime – a single harmonized set of rules for innovative companies throughout the EU, 8 juillet

ix Wachsturms und INnovationskapital für Deutschland (Capital de croissance et d’innovation pour l’Allemagne)

x European Tech Championship Initiative

xi Investeringssparkonto

xii Observatoire de l’épargne européenne (2025), Households’ long-term savings and stock market participation in Europe, février.

xiii Slama (A.-G.) (2025), “Charles Dickens et le « miracle » en économie”, Revue d’économie financière n°158, 2e trimestre, pp. 249-256.

xiv Dickens (C.) (1843), A Christmas Carol [Un Chant de Noël], Chapman & Hall, Londres

xv Villeroy de Galhau (F.) (2025), « Une date mobilisatrice, pour saisir « le moment de l’Europe » », discours, 14 mai

Télécharger l'intégralité de la publication

Mise à jour le 30 Septembre 2025