- Accueil

- Publications et statistiques

- Publications

- Mesurer l’empreinte carbone des investis...

Mesurer l’empreinte carbone des investissements français à l’étranger

Billet de blog 409. S’inscrivant dans l’initiative du G20 visant à développer de nouveaux indicateurs climat, nous proposons une mesure originale de l'empreinte carbone des investissements directs étrangers des entreprises françaises basée sur les émissions de CO2 d'environ 2 500 groupes multinationaux français. Cette empreinte est plus forte en Asie et en Afrique alors que les montants investis y sont relativement plus faibles.

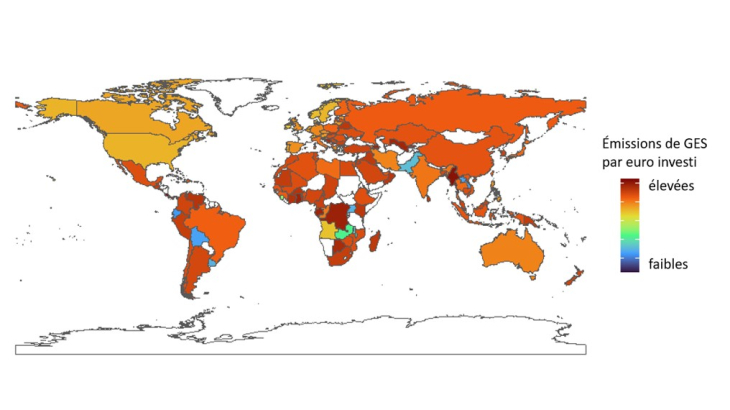

Figure 1 – Intensité des émissions carbone des investissements directs français à l’étranger (2022)

Note : l’intensité carbone des IDE correspond pour chaque pays à la somme pondérée des émissions des filiales des IDE françaises rapportées au capital total des entreprises concernées ; l’échelle logarithmique améliore la lisibilité mais complique la lecture des niveaux. Les intensités les plus élevées, de l’ordre de 0.5 tCO2e / k€, en rouge foncé, sont environ dix fois supérieures à celles colorées en orange.

En 2009, suite à la crise financière, le G20 a lancé la Data Gaps Initiative pour combler les lacunes de données ayant entravé la prévision de la crise et la prise de décisions politiques. Aujourd’hui, cette initiative intègre notamment des recommandations sur le développement d’indicateurs climat, dont la mesure de l'empreinte carbone des investissements directs étrangers (IDE). Pour répondre à cet objectif, le Fonds Monétaire International a proposé une méthode d’estimation à partir de données macroéconomiques.

En France, l’INSEE, via les comptes carbone, propose également une approche macroéconomique pour déterminer l’empreinte carbone de la France qui comprend les émissions françaises et le solde des émissions importées et exportées. Enfin, la Banque de France a récemment publié une estimation en suivant une méthode assez similaire.

Une approche guidée par la disponibilité de données granulaires

Dans un article publié en mars 2025, nous proposons une approche qui se veut granulaire, l’empreinte carbone des IDE étant estimée, notamment, à partir des bilans carbone publiés par les entreprises elles-mêmes.

Cette approche est complémentaire du cadre conceptuel suivi par le FMI. Celui-ci repose sur une hypothèse particulièrement forte d’homogénéité de l’intensité carbone de la production des entreprises détenues par des non-résidents dans les différents secteurs d’activité, ou, autrement dit, d’une indifférenciation des processus de production au sein de chaque filière. S’appuyer sur des données microéconomiques, notamment les émissions de gaz à effet de serre (GES) de chaque entreprise, permet de relâcher l’hypothèse d’homogénéité et ainsi de saisir la diversité des processus de production des entreprises.

À moyen terme, notre approche granulaire permettra de tester la robustesse des hypothèses de l’approche du FMI. In fine, notre objectif est analogue en ce sens qu’il cherche à évaluer dans quelle mesure les multinationales françaises contribuent aux émissions de GES à travers leur production à l’étranger ; et symétriquement, quelles sont les émissions de GES des filiales françaises détenues par des maisons-mères étrangères.

Le principal défi est d'allouer les émissions totales de GES publiées par un groupe multinational aux différentes entités qui le composent.

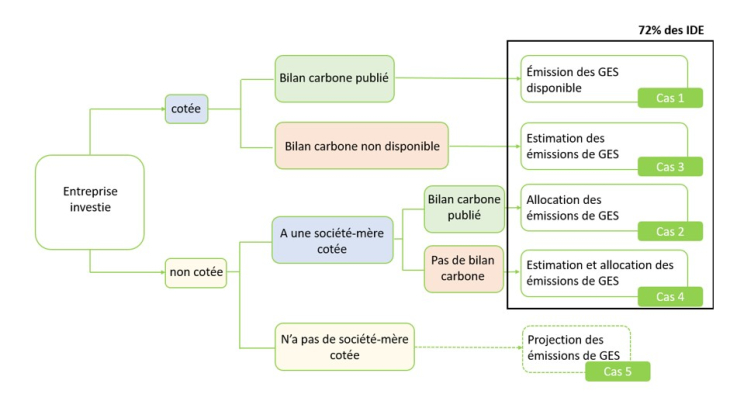

Un arbre décisionnel peut résumer l'ensemble du processus (Figure 2). Lorsqu'une entreprise est cotée, elle publie généralement un bilan carbone et ses données sont accessibles, qu'il s'agisse de ses états financiers détaillés ou de rapports extra-financiers. Lorsque nous disposons de données sur les émissions de GES, nous les utilisons directement (Cas 1). Cependant, pour les rares entités cotées dont les données d’émissions de GES ne sont pas disponibles (Cas 3), nous devons les estimer. Tous les liens avec l’entreprise investie sont déterminés par la quote-part de participation de l'investisseur direct.

Figure 2 – Arbre décisionnel d’estimation des émissions de GES pour les entreprises faisant l’objet d’un IDE

Note : une entreprise investie dans le sens des IDE est une entreprise résidente dont au moins 10 % des actions ordinaires ou des droits de vote sont détenus par un non-résident.

Concernant les cas 2 et 4, notre approche peut être résumée en deux étapes. Tout d'abord, nous recueillons (ou nous estimons) les émissions totales de GES du groupe concerné via un fournisseur de données commerciales (ISS). Ensuite, nous répartissons ces émissions entre ses différentes entreprises investies.

Le modèle qui permet l’allocation des émissions de GES aux différentes entités d’un groupe fonctionne en trois étapes : (i) les émissions de GES au niveau du groupe sont réparties au niveau de ses entités en fonction de leurs stocks d'actifs corporels à long-terme ; (ii) cette estimation initiale est ajustée pour tenir compte de l'intensité carbone moyenne du pays et du secteur d’activité auquel chaque entité appartient ; (iii) les estimations sont normalisées afin que les résultats finaux au niveau des entreprises investies soient cohérentes avec les émissions totales du groupe.

Le cas n°5, qui concerne les groupes dont aucune entité n’est cotée sur un marché boursier, échappe à notre modèle par manque de données disponibles. Néanmoins, notre approche permet de mesurer l’empreinte carbone pour près des trois-quarts de la valeur des IDEs impliquant la France.

L’intensité carbone des IDE dépend davantage du secteur d’activité que du pays investi

Notre approche réaffecte les émissions de GES selon un principe de « responsabilité » plutôt que de territorialité. Elle implique en effet qu’une multinationale est responsable des GES de toutes ses filiales directes à l’étranger. Elle permet ainsi de mesurer le « contenu carbone », ici présenté pour le stock des investissements directs français à l’étranger.

La figure 1 présente le contenu carbone en termes d’intensité par pays, c’est-à-dire en rapportant les émissions de GES de chaque pays aux montants investis par les multinationales françaises dans le pays. Plus un pays prend une teinte chaude, voire rouille, plus les filiales françaises locales émettent de GES au regard du montant total investi dans ce pays. A l’inverse, lorsqu’un pays est en bleu, l’émission carbone est faible au regard des montants investis.

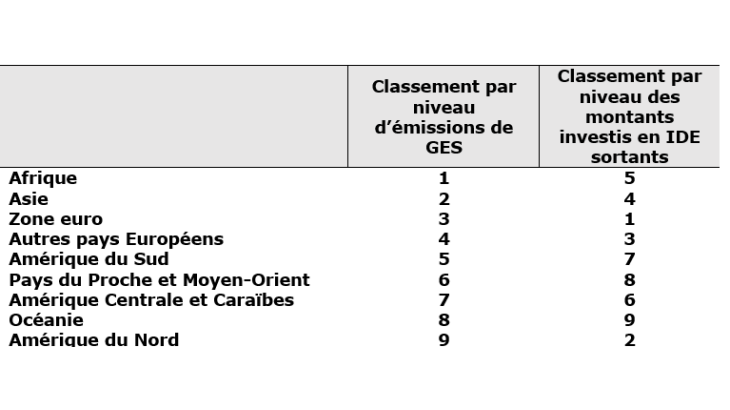

Le tableau 1 classe les régions du monde en termes d’intensité des émissions de GES par les filiales françaises qui s’y trouvent. Ainsi c’est en Afrique que cette intensité est la plus élevée et en Amérique du Nord où elle est la moins élevée. Ce classement est mis en vis-à-vis du classement en termes de montants d’IDE pour ces mêmes filiales.

Tableau 1 – Comparaison des IDE et des intensités d’émissions de GES par région

La figure 1 et le tableau 1 confirment que les investissements français à forte intensité carbone se concentrent principalement en Afrique et en Asie, bien que la France oriente l’essentiel de ses flux d’IDE vers les pays de la zone euro et l’Amérique du Nord. Ce schéma peut être le corrélat d’une délocalisation industries à forte intensité carbone vers le reste du monde et plus particulièrement, vers les pays à plus faible revenu, mais il est aussi compatible avec un choix d’investissement dicté par la localisation des ressources et la structure productive de ces régions et pas nécessairement d’une délocalisation au sens strict. Cette concentration sur des activités émettrices de GES compense l’effet de la faiblesse des capitaux engagés, expliquant pourquoi l’empreinte carbone des investissements directs français est particulièrement élevée dans ces régions (figure 1, plus de détails dans l’article).

Cette variabilité de l’intensité carbone s’explique en grande partie par la spécificité des secteurs d’activité dans chaque région. L’Afrique, zone la plus émettrice pour les IDE français, est dominée par des investissements dans les industries extractives. Elle est suivie par l’Asie, marquée par un grand nombre d’investissements dans l’industrie manufacturière. A l’inverse, le poids de ces secteurs très plus émetteurs de GES est moins important dans les investissements français en zone euro ou en Amérique du Nord où les secteurs d’activités investis sont plus diversifiés et plus concentrés dans le tertiaire.

Une méthode innovante et perfectible

Cette approche microéconomique vise à analyser plus finement les émissions de GES liées aux IDE. Les résultats demeurent partiels en raison de la disponibilité limitée des données – 28 % des avoirs français en IDE restent non couverts (cas 5 de la figure 2), notamment en Asie où les groupes non cotés sont plus fréquents.

On peut raisonnablement être optimiste quant à l’évolution de ces statistiques dans un futur proche. La nouvelle directive européenne CSRD, entrée en vigueur en janvier 2024, impose de nouvelles exigences en matière de reporting extra-financier aux entreprises. Ces exigences renforcent la transparence des pratiques comptables et la précision des rapports sur les émissions, éléments essentiels pour évaluer avec justesse l'empreinte carbone des IDE. Ces avancées, associées à une meilleure disponibilité des données climatiques, dont les émissions GES des entreprises, promettent des évaluations plus complètes des émissions associées aux IDE.

Télécharger l'intégralité de la publication

Mise à jour le 27 Octobre 2025