- Accueil

- Interventions du gouverneur

- « Notre débat fiscal peut-il être ratio...

« Notre débat fiscal peut-il être rationnel ? »

Intervenant

François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France

Mise en ligne le 27 Novembre 2025

Colloque pour les 20 ans du CPO – Paris, 27 novembre 2025

Mesdames, Messieurs,

C’est un grand plaisir d’ouvrir aujourd’hui dans notre amphithéâtre Jacques Delors le colloque dédié aux vingt ans du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO). Je veux ici rendre hommage au CPO, qui depuis sa création en 2005 incarne des valeurs précieuses – et en voie de raréfaction – dans le débat public : l’objectivité, l’expertise, l’indépendance. La Banque de France s’y reconnaît pleinement. Je connais les exigences du CPO pour avoir produit dans les années 1980 un rapport pour son ancêtre, le Conseil des Impôts, puis pour avoir exercé la fonction de Directeur général des Impôts (DGI).

Permettez-moi d’abord une observation sémantique : en anglais, « fiscal » signifie « budgétaire », y compris les dépenses ; en français, il renvoie aux seuls impôts. C’est là le signe peut-être d’une passion très française pour la fiscalité plus encore que chez nos voisins. Pour autant, notre débat fiscal peut-il être rationnel plutôt que passionnel ? Vos vingt ans invitent pour cela à la perspective longue des prélèvements obligatoires en France, avec deux éclairages – dans le temps (1) et l’espace (2) –, puis un éloge de la sagesse fiscale (3). Je conclurai ensuite par quelques remarques sur notre débat budgétaire actuel (4).

1. Un éclairage dans le temps : l’histoire d’une asymétrie

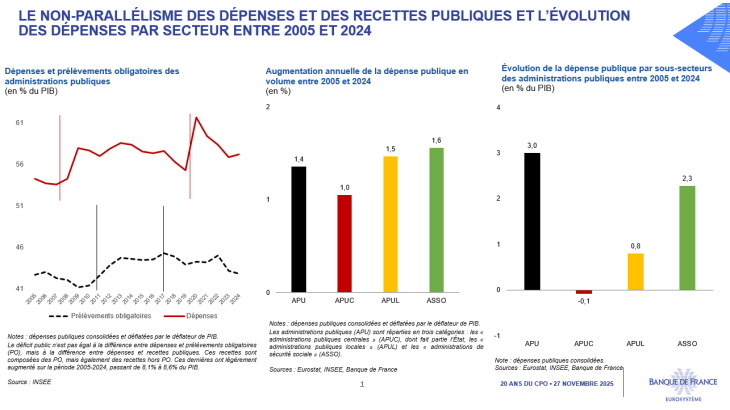

Depuis la création du CPO en 2005, le taux de prélèvements obligatoires est passé de 42,7% du produit intérieur brut (PIB) à 42,8% en 2024. Cette apparente stabilité recouvre une certaine volatilité, avec une sensible augmentation à partir de 2011 puis un pic à 45,3% en 2017.

Ce niveau est jugé trop important par deux tiers de nos compatriotes alors qu’en miroir, moins d’un Français sur trois (30%) se déclare satisfait de la qualité des services publics eu égard au montant des impôts et des taxes acquittés pour les financeri.

Notre débat politique s’est en conséquence souvent préoccupé de réduire les impôts ; il y a eu durant ces vingt ans nombre de baisses d’impôts non financées, pour les ménages – sur l’IR ou la taxe d’habitation – comme pour les entreprises. Reconnaissons que les bénéfices politiques ou économiques qu’on en attendait ont rarement été au rendez-vous. Par contre, notre débat s’est beaucoup plus rarement attaché à maîtriser ses dépenses publiques, qui atteignaient 57,3 % du PIB en 2024, contre 54,3 % en 2005. Notre problème budgétaire tient d’abord et avant tout à cette progression, y compris du fait d’un « effet cliquet » particulièrement notable en France après chaque crise – e 2009, puis en 2020 avec le Covid.

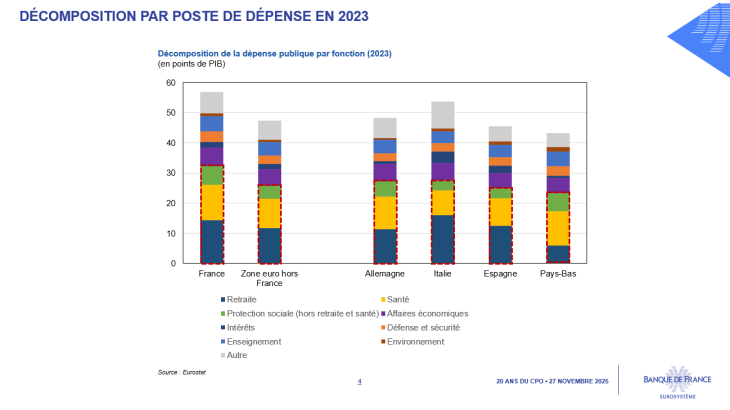

Dès lors, notre redressement budgétaire doit passer d’abord par la dépense, pour l’essentiel de l’effort. Très souvent le débat se concentre sur l’État, qui représente un gros tiers de la dépense publique, mais les collectivités locales, qui représentent 20 % du total, et les dépenses sociales avec 45 % du total, ont progressé nettement plus vite depuis vingt ans. Depuis 2005, la seule hausse des dépenses de retraite explique plus de la moitié de la progression de la dépense publique.

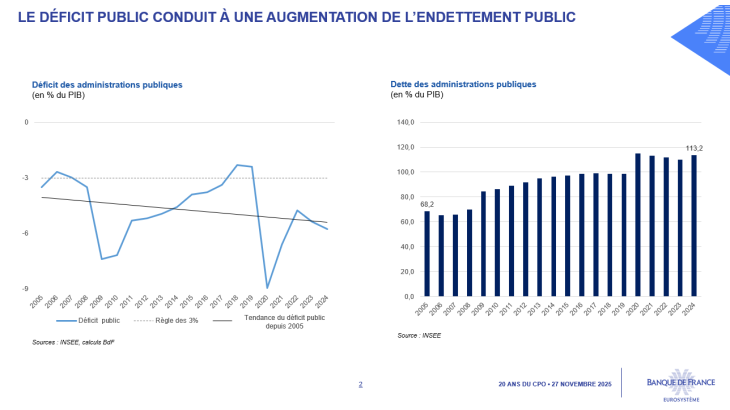

Ce « non-parallélisme » entre dépenses et recettes a creusé les déficits et entraîne la progression continue de notre dette publique. Cette dernière a presque doublé en proportion du PIB ces vingt dernières années, dépassant 113 % du PIB fin 2024 et probablement près de 116 % fin 2025ii.

2. Un éclairage dans l’espace

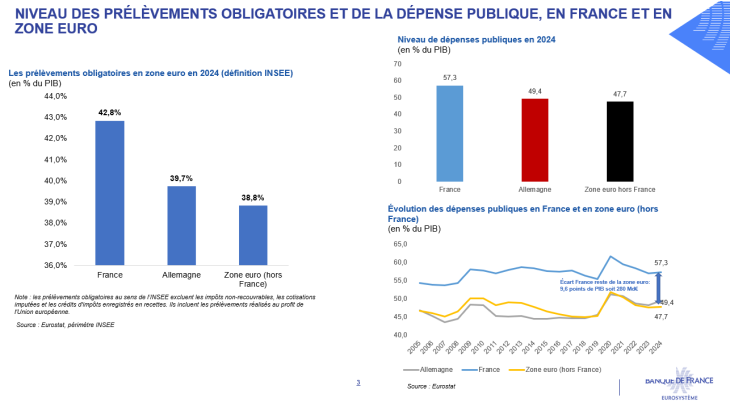

Notre écart avec la zone euro en matière de prélèvements obligatoires est connu. En 2024, le taux de prélèvements obligatoires était de 42,8 % du PIB en France, contre 38,8 % en zone euro hors France, soit un écart de 4 points de PIB.

Mais un écart peut en cacher un autre, et nous confondons trop dans notre maladie française le symptôme – les impôts élevés – d’avec la cause – les dépenses. Notre pays présente le niveau de dépense publique le plus élevé de la zone euro avec la Finlande. L’écart de dépenses publiques avec la zone euro (hors France) est encore plus important, de l’ordre de 9,6 points de PIB en 2024, ce qui représente 280 milliards d’euros. Ce différentiel traduit un écart d’efficacité : nous partageons en gros le même modèle social européen que nos voisins, mais il nous coûte plus cher. Pour l’année 2023, cet écart provient pour les deux tiers des dépenses de protection sociale , et pour le tiers restant d’un poids plus élevé de certains secteurs (affaires économiques, enseignement).

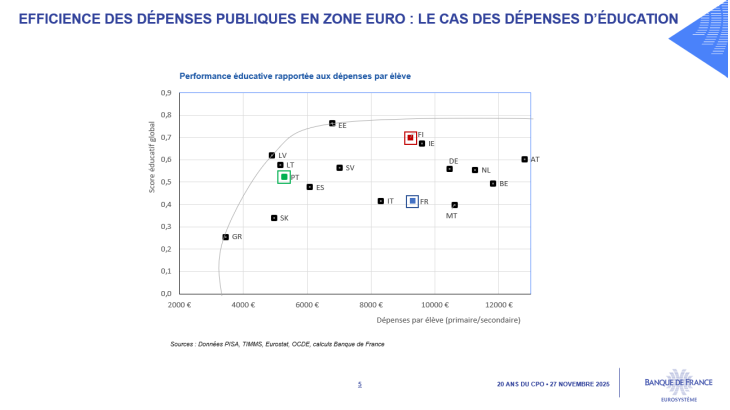

Le remède, c’est la qualité et l’efficacité des dépenses publiques, qui restent trop souvent l’angle mort de notre débat budgétaire. L’enjeu est de se rapprocher de la « frontière d’efficience » des dépenses publiques, qui présente le rapport entre les dépenses publiques pour chaque domaine et un ou plusieurs indicateurs internationaux de résultativ. Prenons un cas concret : en matière de dépenses éducatives, l’ordre de grandeur des dépenses par élève est comparable en France et en Finlande, alors que les performances – mesurées par plusieurs indicateurs reconnus internationalementv – sont meilleures chez les écoliers finlandais. Au contraire, le Portugal se distingue par un niveau de dépenses par élève plus faible qu’en France, avec des résultats comparables – voire légèrement supérieurs – et en net progrès.

3. Un éloge de la sagesse fiscale

On peut longuement débattre de l’impôt idéal, de son incitation économique, de ses effets redistributifs. La France a un génie particulier pour ce débat, avec une créativité fiscale permanente, surtout à l’automne. Je suis depuis toujours très attaché à l’équité fiscale, et à un effort juste des plus favorisés. Je crois pour autant indispensable de rappeler que poursuivre la fiscalité parfaite voire magique est une chimère. L’impôt ne peut pas tout faire, et une modestie fiscale de bon aloi doit ajouter à l’équité trois autres vertus :

- La neutralité : un bon impôt est d’abord celui qui rapporte, sans distordre inutilement les comportements économiques – la TVA en est un bon exemple, telle que conçue par Maurice Lauré en 1954. Plus généralement, il vaut mieux taxer l’aval et les résultats que l’amont et les facteurs de production eux-mêmes.

- La simplicité : il faut éviter la prolifération des niches, exemptions fiscales et dérogations. Le meilleur impôt est a priori celui qui repose sur une assiette large et un taux modéré. Une image valant mieux que mille mots : la « brochure pratique » de l’impôt sur le revenu 2025 contenait 85 pages pour les seuls crédits et réductions d’impôts. Le projet de loi de finances pour 2026 recensait 465 dépenses fiscales pour un montant estimé de 91,8 Md€ en 2025.

- La stabilité et la prévisibilité : la France modifie beaucoup trop souvent l’impôt d’une année sur l’autre, voire en cours d’année, au risque d’entretenir l’incertitude et d’affaiblir la confiance. Je suggère que nous ne puissions ajuster la fiscalité qu’une fois par législature et par impôt. Une fiscalité stable et prévisible est mieux acceptée, plus lisible pour les citoyens comme pour les entreprises, et donc plus efficace par rapport aux intentions économiques et sociales de ses concepteurs.

4. Qu’en déduire pour l’actualité ?

Votre président Pierre Moscovici a qualifié le débat parlementaire en cours d’« estomaquant ». Sans avoir son talent pour les adjectifs, je dirais que ce débat est jusqu’à présent inquiétant et divergent. Il devrait réduire l’incertitude et nous rapprocher d’un budget pour 2026 ; il accroît au contraire la confusion. Il devrait diminuer les déficits, viser l’efficacité des dépenses, et contribuer à la sagesse fiscale – c’est ce qu’attendent les Français, selon le baromètre présenté ce matin et les enquêtes d’opinion – mais la discussion a mené à ce stade vers plus de dépenses, plus d’impôts et plus de dette, avec cette illusion trop facile que « les autres paieront » : les autres, c’est-à-dire les générations futures, ou d’hypothétiques poches profondes et indolores.

La Banque de France n’est naturellement pas l’autorité budgétaire, et n’a pas à se prononcer sur le détail des mesures. Mais elle est légitime à se soucier de l’équilibre économique d’ensemble, et à éclairer l’avenir de notre pays avec la totale indépendance de son diagnostic. Il faut à la France un budget, mais pas n’importe quel budget : l’intérêt national appelle impérativement à dépasser le spectacle actuel pour trouver des compromis et une vision de moins court terme. Les succès persévérants de nos voisins européens nous montrent la voie. Je veux dans cet esprit partager trois convictions simples :

- Notre pays doit et peut réduire les déficits. Il faut être à 3 % du PIB au maximum en 2029, dans quatre ans, pour respecter nos engagements européens mais surtout stabiliser enfin le poids de la dette. Le seuil de crédibilité du prochain budget, c’est de faire le quart de ce chemin, et donc de descendre à 4,8 % de déficit.

- Notre pays doit et peut pour cela viser la stabilisation du total de ses dépenses publiques en volume, après prise en compte de l’inflation. La comparaison avec nos voisins européens montre que c’est possible sans remettre en cause ni notre modèle social, ni notre croissance. L’État doit être exemplaire, mais il ne peut être seul : les dépenses sociales et locales doivent faire une part d’un effort partagé par tous.

- Notre pays doit et peut rendre l’impôt à la fois plus juste et plus stable. Il y a des mesures naturelles de justice : sur les holdings patrimoniales, sur certaines niches fiscales, sur l’avantage fiscal des retraités les plus aisés. Des mesures ciblées et exceptionnelles, tant que le déficit n’est pas revenu sous 3 %, peuvent se justifier par exemple sur les bénéfices des grandes entreprises. Mais pour le reste, la sagesse est d’arrêter de jouer avec l’impôt. Nous n’avons pas d’argent pour baisser les impôts, et nous n’avons pas d’espace pour les augmenter. Puisque la stabilité fiscale est une nécessité, faisons-en aussi une vertu.

*

Je conclus avec La Fontaine. Lors d’un colloque organisé par votre cousin qu’est le Haut conseil des finances publiques, en mai 2022 déjà, j’avais cité une fable trop peu connue, L’hirondelle et les petits oiseaux. « Nous n’écoutons d’instinct que ceux qui sont les nôtres, et ne croyons le mal que quand il est venu ». Faute d’avoir alors un peu anticipé, notre mal budgétaire est maintenant venu, lourdement. Et plus nous croirions pouvoir attendre encore, plus il s’aggravera. Ce n’est vraiment plus le temps des querelles, ce doit être enfin celui du réveil.

i IFOP (2023). Le regard des Français sur les impôts au regard des services publics rendus - Ifop Group. 15 mai.

ii Pour fin 2025, le PLF 2026 (Le rapport économique, social et financier (RESF) 2026 est publié | Direction générale du Trésor) prévoit que la dette publique atteindra 115,9 % du PIB.

iii En 2023, sur les 9,5 points de PIB d’écart entre France et ZE hors France, 6,3 points sont expliqués par les dépenses sociales (soit 67% de l’écart).

ivVilleroy de Galhau (F.) (2024). Pour surmonter les défis actuels de l’action publique. 10 décembre.

v Indicateurs issus notamment de PISA, de TIMMS, d’Eurostat, de l’OCDE ou d’enquêtes. Calculs Banque de France.

Télécharger l'intégralité de la publication

Mise à jour le 27 Novembre 2025