- Accueil

- Interventions du gouverneur

- Pour surmonter les défis actuels de l’ac...

Pour surmonter les défis actuels de l’action publique

Intervenant

François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France

Mise en ligne le 10 Décembre 2024

Colloque « Banques centrales : acteurs politiques ? »

Paris, 5 décembre 2024

Discours de François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France

Mesdames, Messieurs,

C’est un grand plaisir, dans cet amphithéâtre Jacques Delors, d’ouvrir le colloque organisé par la Banque de France sur « Les banques centrales, acteurs politiques ? ». Je remercie l’ensemble des membres de la Mission historique, et plus particulièrement Michel Margairaz et Olivier Feiertag que nous aurons notamment la chance d’entendre aujourd’hui. Traditionnellement, nous n’aimons guère cette question car, dans un passé lointain, la Banque de France et ses « régents » avaient pu être critiqués pour leur influence « politique » présumée. Fort heureusement, les temps ont changé et la Banque de France appartient à tous les Français ; son indépendance vis-à-vis du pouvoir politique est désormais revendiquée et, mieux encore, reconnuei . Cette indépendance n’est évidemment pas auto-conférée, mais attribuée par le pouvoir démocratique avec un mandat précis, celui de la stabilité des prix. Nous sommes d’ailleurs en période de réserve, je ne parlerai donc pas de politique monétaire.

La Banque de France ne se veut donc pas acteur politique, même si elle est un acteur public essentiel : elle s’attache à rendre au meilleur coût les meilleurs services sur le terrain. Elle vise à être plus que jamais facteur d’inclusion par sa lutte contre l’inflation, le surendettement ou pour l’éducation financière ; réducteur d’incertitudes par ses enquêtes de conjoncture et ses prévisions comme par sa supervision financière ; acteur de long terme par son engagement climatique.

Mais je vous invite aujourd’hui à la faveur de ce colloque historique à prendre du recul par rapport aux événements budgétaires et parlementaires de l’heure – aussi lourds soient-ils –, et à faire un pas de côté : les banques centrales peuvent être envisagées comme observatrices attentives des défis actuels de l’action publique, ne serait-ce qu’à travers les conséquences de la politique budgétaire sur le policy mix avec la politique monétaire. Je vais parler aussi en passionné du service public, qui croit profondément au modèle social européen. Cet alliage unique de services essentiels accessibles à tous, de forte protection sociale et de redistribution fiscale a produit – notamment dans notre pays – les sociétés parmi les plus solidaires du monde, et les administrations publiques parmi les plus compétentes. Mais montent aujourd’hui des difficultés visibles : dans la quasi-totalité des pays avancés, et particulièrement dans le nôtre, l’action publique est à la fois de plus en plus étendue et attendue, de moins en moins bien financée et finançable, et souvent perçue comme de moins en moins efficace. C’est pourquoi je vous propose une « anatomie » de ces défis en France ; d’abord dans le temps pour la comprendre, puis dans l’espace pour agir.

Comprendre : une anatomie dans le temps

Une augmentation concomitante, mais non convergente, des dépenses et des recettes publiques nourrit une dégradation continue de nos finances publiques

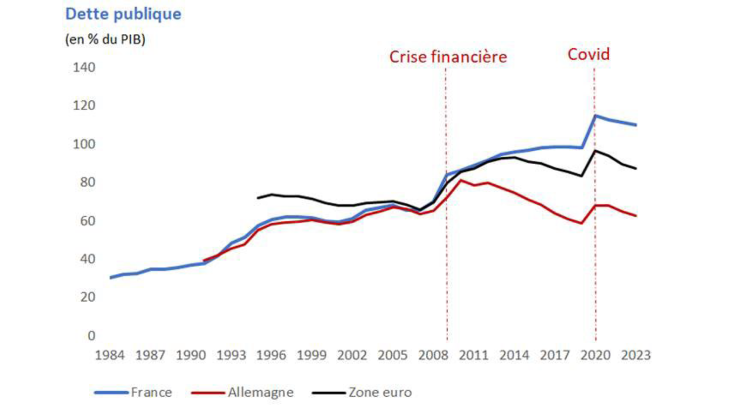

Depuis plus de quarante ans, nos finances publiques ont connu une dégradation croissante. En 1984, notre dette publique ne représentait que 30% de notre produit intérieur brut (PIB) ; aujourd’hui, elle a plus que triplé et s’élève à 110% du PIB.

NOS FINANCES PUBLIQUES ONT CONNU UNE DÉGRADATION

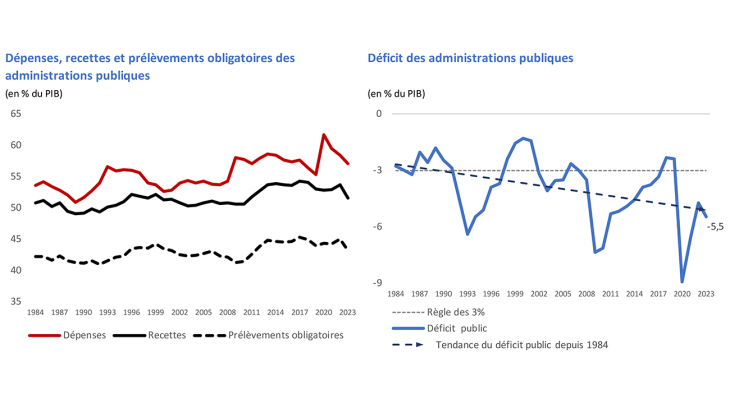

Cette proportion n’a que très peu diminué après le choc Covid, et se situe désormais plus de 20 points au-dessus de la moyenne de la zone euro (87%) et presque 50 points au-dessus de l’Allemagne (63%). Cela s’explique en grande partie par le fait que les dépenses publiques augmentent plus vite que les recettes. Ce « non-parallélisme » engendre des déficits structurels systématiques, qui nourrissent l’augmentation de la dette publique. Et ceci amène à rappeler une évidence : quelle que soit la situation politique, la France doit remettre en ordre ses finances publiques. C’est l’intérêt national, qui transcende les intérêts partisans.

LE NON-PARALLÉLISME DES DÉPENSES ET DES RECETTES PUBLIQUES

Notre problème tient, d’abord et avant tout, à la progression de nos dépenses publiques. Au-delà d’un « effet cliquet » particulièrement important en France après chaque crise, c’est avant tout l’accroissement des dépenses sociales et locales qui a nourri cette augmentation au cours des trente dernières années. Pour les dépenses locales, cette hausse va au-delà des transferts de compétenceii ; mais comme elle s’est accompagnée de recettes dynamiques de l’État – dont une part de TVA –, elle ne se repère pas dans l’équilibre courant des collectivités.

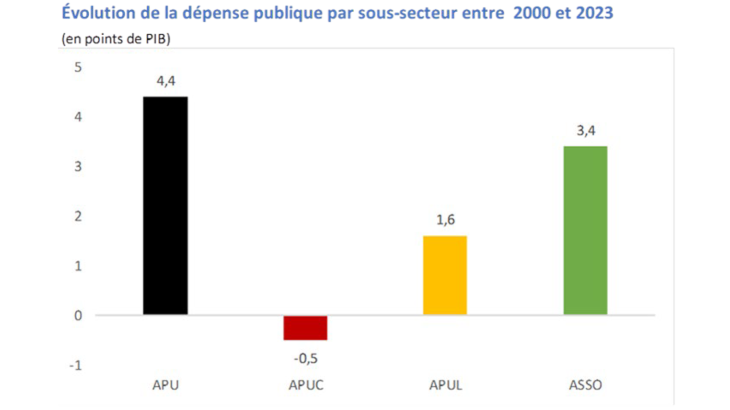

D’OÙ PROVIENT LA HAUSSE DE NOS DÉPENSES PUBLIQUES?

Source : Eurostat ; calculs BdF

Ainsi, les administrations de sécurité sociale (ASSO) et les administrations publiques locales (APUL) ont vu leurs dépenses progresser respectivement de +3,4 points de PIB et +1,6 point de PIB entre 2000 et 2023. Les dépenses des administrations publiques centrales (APUC) ont quant à elles décru de 0,5 point de PIB sur la même période.

Cette dégradation se double d’une augmentation concomitante des attentes des Français vis-à-vis de l’État et de la complexité de l’action publique.

D’une part, les attentes de nos concitoyens vis-à-vis de l’État sont de plus en plus importantes. Nombre d’entre elles sont justifiées par des motifs objectifs. La puissance publique – j’en suis convaincu – doit répondre aux défis de long terme pour la France et l’Europe que sont le changement climatique, la sécurité ou encore le vieillissement démographiqueiii . Une partie de ces attentes est également subjective, sous l’effet, entre autres, du principe de précaution. Nous avons assigné à l’État un rôle croissant « d’assureur de premier recours » face aux crises (Covid, épisode inflationniste de 2022), mais aussi aux risques de toute nature y compris accidentels, sans que les contribuables – entreprises et ménages – soient réellement prêts à cotiser de façon mutualisée à cette assurance via leurs impôts. Pour faire face à des attentes évolutives, l’État s’est mué en « réparateur » ex post, y compris des failles ex ante des politiques publiques. La compensation des défaillances du marché du travail et de la formation en est un bon exemple : depuis 30 ans, l’emploi privé est soutenu par un empilement d’allègements de cotisations sociales. Ces exonérations coûtent aujourd’hui 2,7 points de PIB à nos finances publiques, contre seulement 1 point en 2012 et 0,5 point en 1999.

D’autre part, l’action publique s’est fortement complexifiée. Cette complexité est difficile à mesurer, mais plusieurs indicateurs peuvent en donner une idée.

Les normes édictées par l’État sont en progression continue. Pour l’illustrer de manière très concrète, le nombre de mots sur Légifrance, qui recense les normes en vigueur en France, a doublé en vingt ans passant de 23 millions en 2002 à 45 millions en 2023iv . Cette « inflation » normative décourage les initiatives et alourdit les charges administratives des ménages et des chefs d’entreprise, représentant un coût annuel estimé entre 3% et 8% de notre PIBv .

Cette complexification touche aussi notre organisation administrative. Je prendrai deux exemples : l’administration de nos territoires et les opérateurs de l’État. Depuis quarante ans, le processus de décentralisation a abouti à un enchevêtrement inédit des responsabilités et des compétences des collectivités territorialesvi . Ce mille-feuilles administratif engendre des coûts de coordination considérables et nuit à la lisibilité et à la légitimité de ses multiples acteurs, notamment des intercommunalités ; avec presque 370 000 agents, leurs effectifs représentent désormais 19% de la fonction publique territorialevii , sans que ceux des communes aient pour autant diminué. Leur rôle n’est cependant pas suffisamment identifié par le public pour qui « tout le monde fait tout »viii . Par ailleurs, malgré la rationalisation appréciable de leur nombre entamée à partir de 2013, les opérateurs de l’État demeurent trop nombreux – 434 actuellementix , qui emploient près de 500 000 personnes au totalx –, ce qui induit une charge de pilotage importante pour la puissance publique.

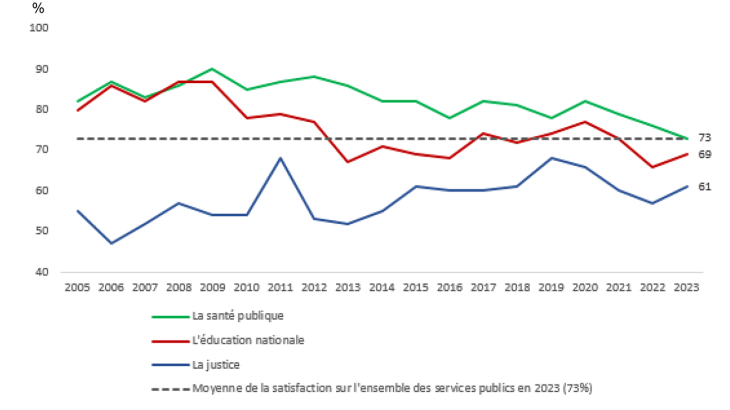

Une « allergie bureaucratique » risque donc de s’ajouter désormais à une « allergie fiscale ». Plusieurs services publics font face à une crise depuis plusieurs années, avec une moindre satisfaction des Françaisxi : sur les quinze dernières années, elle est particulièrement sensible concernant la santé et de l’éducation (près de -20 points de satisfaction). Malgré une récente amélioration, la justice reste quant à elle le service public où le degré de satisfaction des usagers est assez nettement en retrait. Ce sentiment de dégradation des services publics est souvent avancé comme un des facteurs explicatifs de la hausse des votes protestataires, dans nombre de paysxii .

LA SATISFACTION DES FRANCAIS A L'ÉGARD DES SERVICES PUBLICS

Ces « allergies » françaises traduisent également une injonction contradictoire consistant à vouloir plus d’État mais moins d’impôts et de normes. La formule célèbre de Frédéric Bastiat, « L’État, cette grande fiction à travers laquelle chacun essaie de vivre aux dépens de tous les autres », se retrouve ainsi d’une saisissante actualité. Ces contradictions pèsent de façon grandissante non seulement sur nos finances publiques mais aussi sur notre débat politique. Et trop souvent, certains sont tentés de les résoudre par un « fonctionnaire bashing ». Or c’est avec les cadres et agents publics, et non pas contre eux, que nous réussirons : l’exigence vis-à-vis des fonctionnaires est légitime ; leur critique systématique et souvent démagogique ne l’est pas. Nous en voyons hélas un exemple extrême outre-Atlantique actuellement.

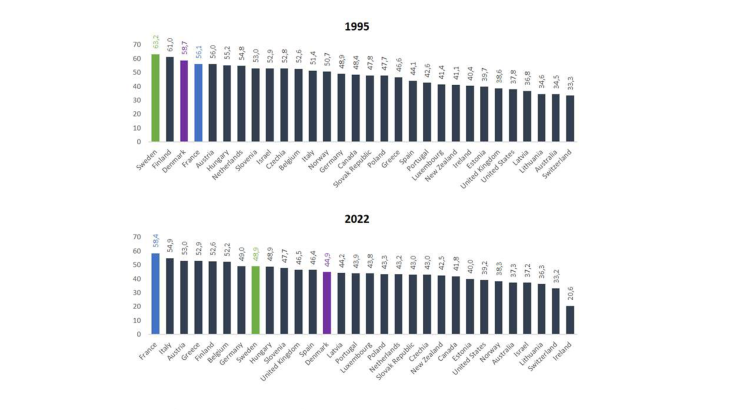

CLASSEMENT OCDE – DÉPENSES PUBLIQUES

Source : OECD

Les dépenses publiques, de l’ordre de 57% de notre PIB en 2023xiii , sont 9,3 points de PIB plus élevées que la moyenne de la zone euro hors France, ce qui représente un écart d’environ 260 milliards d’euros. La France a-t-elle pour autant une meilleure production publique ?

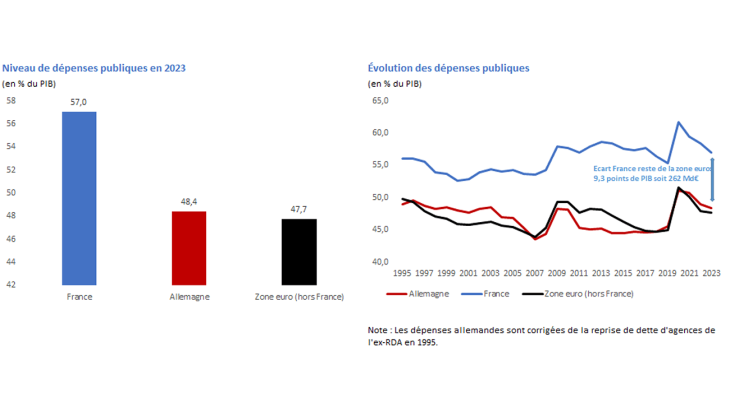

UN NIVEAU ÉLEVÉ DE DÉPENSES PUBLIQUES PAR RAPPORT À NOS VOISINS

Source : Eurostat

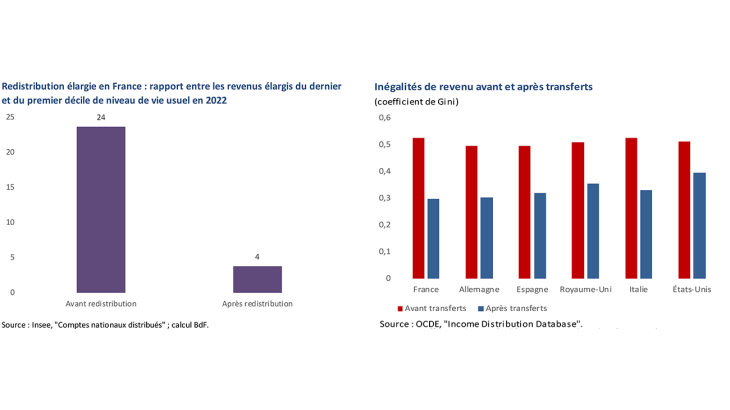

Certains éléments objectifs sont positifs. Les inégalités demeurent à un niveau plus contenu en France que chez nos voisins, et plus encore qu’aux États-Unis. Dans ses premiers « comptes nationaux augmentés » xiv, l’Insee estime qu’en France la redistribution « élargie » (ensemble des transferts, y compris les transferts en nature liés aux services publics) divise par 6 le ratio des revenus entre les 10% les plus aisés et les 10% les plus modestes avant et après transferts. De ce fait, le coefficient de Gini français, après transferts, est parmi les plus bas.

INEGALITÉS DE REVENU, AVANT ET APRES TRANSFERTS

Source : OCDE, "Income Distribution Database".

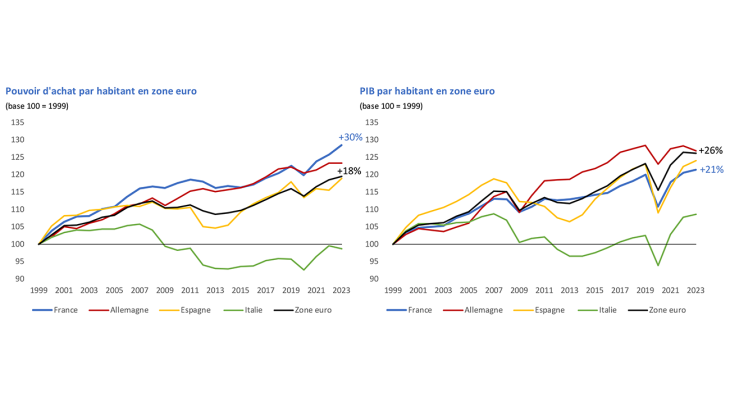

Le niveau d’investissement public est significativement plus élevé que nos voisins (4,3% du PIB français, contre 3,3% pour la zone euro dans son ensemble et 2,8% en Allemagne), et ceci se voit dans la qualité de nos routes et infrastructures. Les dépenses publiques ont par ailleurs permis de bien protéger les ménages et les entreprises contre les chocs économiques qui se sont succédé depuis la crise financière de 2009. Sur longue période, le pouvoir d’achat des ménages a progressé de façon plus marquée en France (de 30% en cumulé depuis 1999, contre 18% seulement dans l’ensemble de la zone euro)xv – même si le ressenti est loin d’être aussi favorable.

En revanche, la France a moins de croissance : le PIB par habitant a progressé plus lentement en France, de 21% en cumulé entre 1999 et 2023 contre 26% dans l’ensemble de la zone euro – qui accuse elle-même un retard de croissance important par rapport aux États-Unis (+39%).

L’ÉVOLUTION CONTRASTÉE DU POUVOIR D'ACHAT

ET DE LA CROISSANCE PAR HABITANT

Source : Eurostat

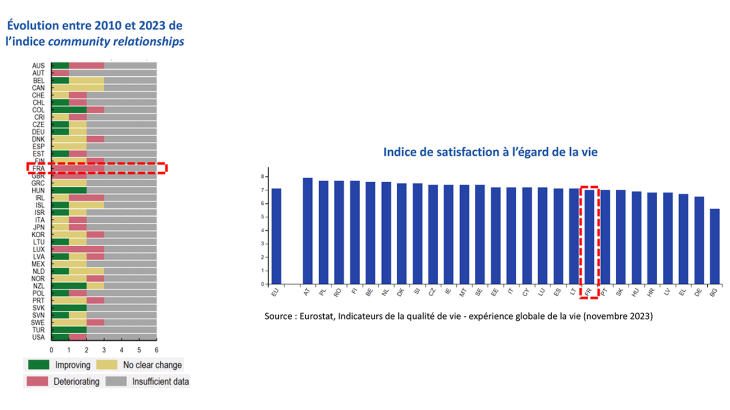

Notre dépense publique ne s’accompagne pas non plus de davantage d’emplois que dans les pays voisins : en France, le taux de chômage demeure supérieur, et le taux d’emploi inférieur, à ceux de la zone euro dans son ensemble, malgré l’amélioration du marché du travail depuis une dizaine d’années. Enfin et surtout, la cohésion sociale et la satisfaction à l’égard de la vie ne sont pas plus élevées en France qu’ailleurs. Notre pays est celui où l’indicateur OCDE de cohésion sociale s’est le plus nettement détérioré entre 2010 et 2023.xvi Et en se situant en France à 7 sur une échelle de 1 à 10, l’indice de satisfaction à l’égard de la vie est légèrement en-deçà de la moyenne de l’Union européenne (7,1).xvii On touche ici aux recherches prometteuses de « l’économie du bonheur » ou « du bien-être »xviii , et à ses paradoxes relevés notamment par Richard Easterlin (la comparaison relative compte plus que la prospérité absolue).

COHÉSION SOCIALE, ET SATISFACTION A L'ÉGARD DE LA VIE

Ce paysage peut paraître sombre… mais ces comparaisons sont en fait autant de leviers pour l’action, et de motifs pour l’espoir

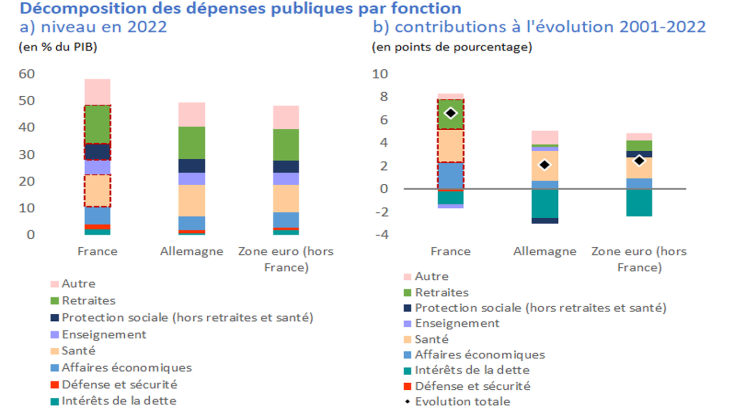

Nous pouvons tirer des leçons positives de l’expérience de nos voisins qui ont réussi à maîtriser, voire réduire leurs dépenses publiques tout en préservant leur modèle social et leur croissance xix. Ceci m’amène à examiner la composition des nôtres, en les comparant aux pays les plus performants.

DÉCOMPOSITION DE LA DÉPENSE PUBLIQUE ET DE SON ÉVOLUTION PAR FONCTION

Clairement, les choix de dépenses ne relèvent pas de la Banque de France, mais du débat démocratique. Celui-ci ne peut cependant que gagner à être éclairé par de telles comparaisons internationales : or les travaux en la matière de France Stratégiexx , de la Commission européennexxi , de l’OCDExxii , du FMIxxiii , restent étonnamment méconnus. Ils permettent notamment de définir une « frontière d’efficience » des dépenses publiques, en comparant dans différents pays le rapport entre les dépenses publiques pour chaque domaine et un ou plusieurs indicateurs internationaux de résultat. Ces « frontières » soulèvent des questions méthodologiquesxxiv , mais donnent des éclairages précieux.

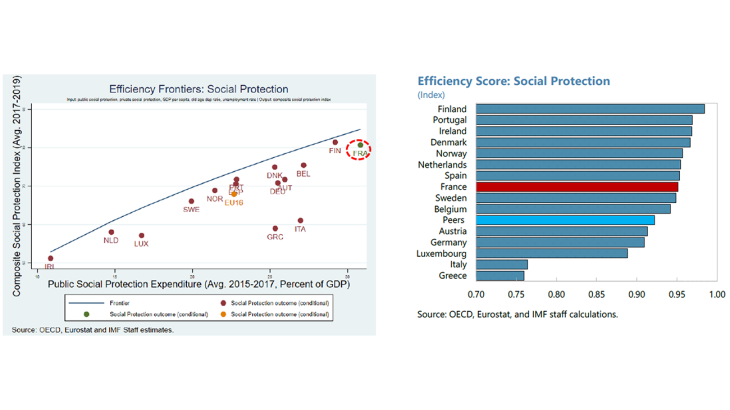

DÉPENSES SOCIALES FRANCAISES :

LES PLUS ÉLEVÉES, ET D’UNE EFFICIENCE RELATIVE

Les dépenses de protection sociale au sens largexv sont nettement plus élevées que la moyenne de la zone euro hors France, de l’ordre de 6,3 points de PIB en 2022 – soit plus de la moitié de l’écart total, dont une partie s’explique certes par des systèmes de retraite différents, avec le choix de la répartition plutôt que de la capitalisation. Dans son analyse publiée début 2023, le FMI souligne cependant qu’en dépit de dépenses sociales les plus élevées parmi un échantillon d’une quinzaine de pays comparables, la France est plus éloignée de la frontière d’efficience que la Finlande, le Portugal, les Pays-Bas ou le Danemark. Elle se situe ainsi à peine au-dessus de la moyenne en termes d’efficacité de ces dépenses. En effet, le ciblage de certains transferts en fonction des revenus se révèle plus faible qu’ailleurs, ce qui explique un effet redistributif des prestations sociales comparativement moins fort.

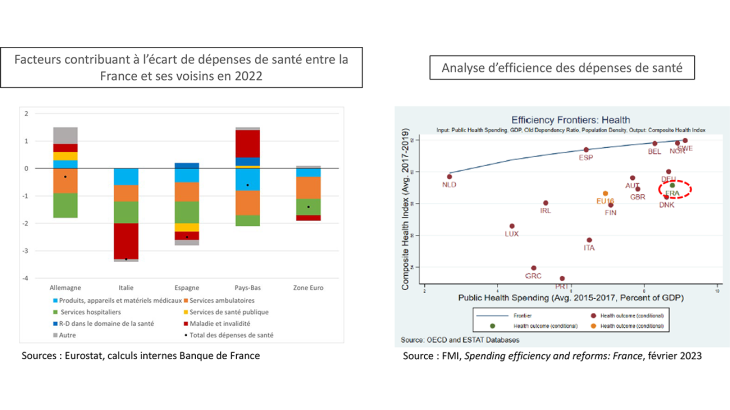

Dans cet ensemble, je ne reviendrai pas ici sur le cas mieux connu des dépenses de retraite – qui représentent l’écart le plus important –, ou de l’assurance chômage. Mais il est intéressant d’illustrer l’exemple des dépenses de santé, qui expliquent 1,9 point de l’écart total entre la France et le reste de la zone euro.

DÉPENSES DE SANTÉ : UNE EFFICIENCE IMPARFAITE

Nous avons une marge de manœuvre significative par rapport à des pays comme l’Espagne, la Suède, la Belgique ou les Pays-Bas, avec des dépenses plus élevées pour des résultats comparables sur les indicateurs-clés (nombre d’années en bonne santé, niveau de satisfaction à l’égard du système de santé…). Les emplois administratifs sont plus nombreux : ils représentent 34% des effectifs hospitaliers totaux, contre 23% en Espagne et 21% en Allemagne. D’autre part, une médecine davantage axée sur la prévention permet ailleurs d’accroître le nombre d’années en bonne santé et de limiter l’incidence de maladies chroniques.

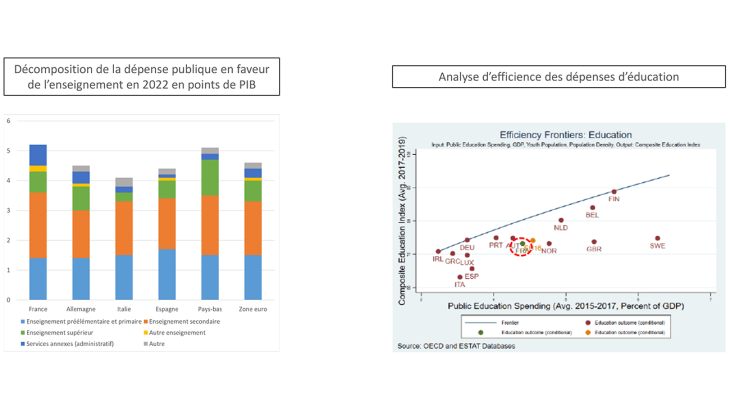

Les dépenses liées à l’éducation sont dans l’ensemble supérieures de 0,7 point de PIB à la moyenne de la zone euro hors France, en partie du fait de la proportion plus importante de la population scolarisée en Francexvi . Néanmoins, ces dépenses sont allouées de façon assez atypique entre le primaire (sous-doté par comparaison aux autres pays) et le secondaire (relativement sur-doté). La part des dépenses d’administration et de fonctionnement est nettement plus élevée que dans d’autres pays (cf. la composante en bleu foncé dans le graphique de gauche ci-dessous). Notre niveau important de dépenses n’a pas empêché un recul plus marqué entre les enquêtes PISA 2018 et 2022 ; sur ce plan, la Finlande obtient de meilleurs résultats par euro dépensé.

ÉDUCATION : UN POIDS ADMINISTRATIF ÉLEVÉ,

ET L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE COMPARATIVEMENT SOUS-DOTÉ

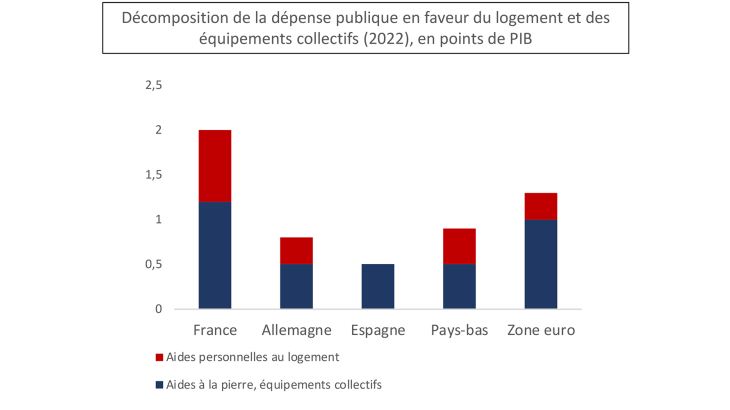

Avec des contributions totales estimées à environ 2% du PIB (soit 0,8 point de PIB de plus que la moyenne zone euro hors France), le logement représente aussi un poste de dépenses important.

LOGEMENT : DES DÉPENSES SUPÉRIEURES À NOS VOISINS

Six millions de ménages bénéficient aujourd’hui d’aides au logementxxvii , soit un ménage sur cinq ; ces aides s’avèrent donc particulièrement moins ciblées que dans les autres pays. Leur montant élevé peut aboutir in fine à renchérir les prix de marché dont les loyers. Viennent s’y ajouter de nombreux dispositifs de crédits d’impôts. La Cour des Comptes a de ce fait relevé que la politique française du logement « peine à prouver son efficacité »xxviii .

Dernier exemple, recouvrant en partie les précédents : les subventions et transferts (non sociaux), atteignent en France 210 milliards d’euros en 2023, soit 7,4% du PIB. Leur moyenne dans le reste de la zone euro est de seulement 6,0%, et leur progression en France depuis 1996 a contribué pour 2,2 points de PIB à l’augmentation des dépenses publiques. Parmi ces dépenses, certains crédits d’impôts et les aides à l’apprentissage gagneraient à être mieux ciblés. Plus globalement, il y a là matière à réexamen de certaines situations acquises et à désindexation.

Ranimer « l’angle mort » du débat : leviers qualitatifs et gouvernance publique

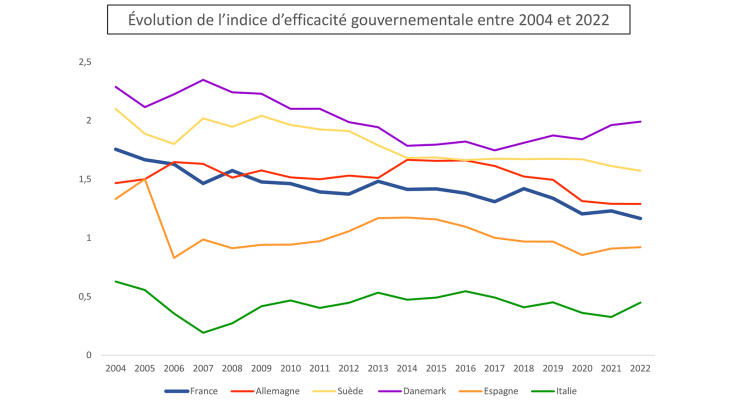

La Banque Mondiale produit chaque année un indice d’efficacité gouvernementalexxix , qui agrège plusieurs études et sondagesxxx . Il porte notamment sur le degré d’indépendance des pressions politiques, la formulation et la mise en œuvre des politiques publiques, ou encore la qualité des services publics. Le score d’efficacité gouvernementale de la France a lentement mais régulièrement diminué depuis le début des années 2000, passant de 1,75 en 2004 à 1,16 en 2022 (sur une fourchette de résultats possibles allant de -2,5 à +2,5). Dans le courant des années 2010, le Danemark a su inverser une même tendance décroissante, pour revenir à un niveau élevé (indice de 2 en 2022). On mesure ainsi les leviers qualitatifs qui peuvent être actionnés.

INDICE BANQUE MONDIALE D'EFFICACITÉ GOUVERNEMENTALE

Plusieurs tentatives de réforme de l’action publique ont eu lieu, de la LOLF (Loi Organique relative aux Lois de Finances) en 2001 qui visait une logique de gestion par la performance, à Action Publique 2022 plus récemment. L’appropriation et les résultats obtenus ont dans l’ensemble été en-deçà des attentes.

Je mesure, pour les gouvernements successifs, la difficulté liée à la pression de l’urgence, exacerbée par la succession de crises inédites. Mais, loin d’un pessimisme fataliste, je crois aux services publics comme atout national. Dans notre longue histoire, de Bonaparte à Charles de Gaulle, les services publics ont souvent été un ferment d’unité, de modernité et même de productivité. Je crois aussi en leur redressement : la transformation publique peut et doit contribuer à la compétitivité de notre pays. Ce ne sont pas des vœux pieux : des exemples de modernisation réussie du service public existent bel et bien en France. En dehors du cas de la Banque de France que j’ai évoqué en introduction, il faut citer ici la Direction Générale des Finances Publiques ; celle-ci a su à la fois augmenter la qualité du service rendu, notamment aux particuliers, tout en permettant des économies d’échelle significatives grâce à la mutualisation des métiers supports (-29% d’effectifs entre 1998 et 2023xxxi ). La fiscalité et la collecte des impôts sont aujourd’hui le service public qui récolte le niveau de satisfaction le plus élevé, à 80%xxxii .

Stratégie de finances publiques et ambition pour l’action publique ne s’opposent pas, bien au contraire : « la réconciliation de la dynamique de modernisation avec l’impératif du retour à l’équilibre des finances publiques est indispensable. »xxxiii Le chemin de compatibilité suppose quatre dimensions, sur lesquelles les banques centrales peuvent offrir des leçons intéressantes.

La première dimension indispensable, c’est la durée et la continuité. La gestion des finances publiques se veut davantage pluriannuelle – ce qui est heureux –, avec l’adoption des lois de programmation des finances publiques à partir de 2009. Mais dans l’exécution, nous n’avons jamais su tenir nos engagements. Et pour parvenir à des économies de dépenses, il faut du temps, une action patiente et tenace. Il est ainsi souhaitable que le plan de moyen terme – 2029 – de redressement budgétaire, plus que jamais nécessaire, comporte une part plus significative et mieux documentée d’économies.

Ceci amène à la deuxième dimension liée à la mise en œuvre effective par les acteurs publics. À cet égard, l’outil central d’une gouvernance efficace est celui de la contractualisation, avec pour contrepartie la responsabilisation – c’est-à-dire le respect des enveloppes allouées et l’atteinte des objectifs définis d’un commun accord. La Cour des Comptes identifie à juste titre cette méthode comme étant à privilégierxxxiv , en s’appuyant sur les exemples passés de l’Insee et de la DGFiP – je peux également témoigner de son bénéfice comme praticien. La France a encore l’atout d’avoir globalement d’excellents fonctionnaires et cadres publics : qu’elle sache leur déléguer des responsabilités et des moyens avec un cap pluriannuel, en contrepartie d’une exigence clarifiée. Beaucoup y sont prêts, et ne demandent que cette confiance et cette liberté.

Troisièmement, un vecteur essentiel unanimement attendu mais trop souvent négligé de transformation des services publics réside dans la simplification. La surabondance de réglementations et de procédures réduit la concurrence, décourage les entrepreneurs et freine l’investissement productif. Il y a aujourd’hui un nouveau consensus de principe en Europe en faveur de la simplification. Le rapport Draghixxxv , après le rapport Lettaxxxvi , a identifié la simplification des règles comme l’une des clés de la compétitivité européenne et d’un État plus efficace. Il faut savoir « nettoyer » régulièrement les contraintes héritées du passé ou devenues inutiles. Ceci appelle un effort massif, structuré, chiffré de simplifications ; mais il est possible, et répondra aux attentes fortes des citoyens comme des PME.

La dernière dimension tient à la clarté des objectifs ex ante et des résultats effectifs ex post. La multiplication des annonces médiatiques non suivies d’effets, la prolifération des plans et des objectifs rarement priorisés et souvent contradictoires, c’est cela qui mine l’action publique et rend nos concitoyens si sceptiques. Moins de communication, plus de comptes rendus sur l’action effective : cette cure de réalisme nous ferait à tous du bien.

En conclusion, la France doit pouvoir vaincre la crise de l’action publique, si elle combine plusieurs leviers. D’abord, la comparaison avec nos pairs, qui montre là où une plus grande efficacité est possible – et nécessaire – dans les dépenses publiques. Ensuite, les quatre ingrédients évoqués à l’instant : (i) la durée et la continuité, en se libérant de la dictature du court-terme ; (ii) une mise en œuvre dans un cadre de confiance, à travers la contractualisation ; (iii) les simplifications, indispensables et mesurables (iv) l’orientation vers les résultats effectifs ex post, par rapport à des objectifs clairement définis.

En 1963, Charles de Gaulle prononçait à propos du budget de la France des mots qui frappent d’autant plus aujourd’hui : « Tout le monde doit s'apercevoir qu'un jour, il faut payer. […] Il faut voir le problème de haut : les individus comme l’État ont l’argent facile. […] Un budget de stabilité, […] il faut que ça devienne la règle. […] Ce qui fait que, pour les jeunes, c’est-à-dire pour l’avenir, c’est énorme, c’est révolutionnaire ! »xxxvii La révolution d’un budget structurellement à l’équilibre, nous n’y sommes évidemment pas ; mais commençons le temps de la réforme publique. Je vous remercie de votre attention.

i Loi du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et à l’activité et au contrôle des établissements de crédit.

ii Fipeco, Pourquoi et comment réduire les effectifs de la fonction publique, 9 juillet 2024

iii ECB, « Longer-term challenges for fiscal policy in the euro area », ECB Economic Bulletin, Issue 4, 2024

iv Eoche-Duval (C.), L’inflation normative, Plon, 2024

v Sénat, Rapport d’information Devinaz-Moga-Rietmann sur la simplification des règles et normes applicables aux entreprises, juin 2023

vi Cour des comptes, « La décentralisation 40 ans après : un élan à retrouver », Rapport public annuel, mars 2023

vii Ministère de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique, L’évolution des effectifs dans la fonction publique en 2021, 15 décembre 2023

viii Inspection générale des finances, Rapport Ravignon sur le coût du millefeuille administratif, mai 2024

ix Gouvernement, Projet de loi de finances pour 2025

x Annexe au projet de loi de finances pour 2025, Opérateurs de l’État

xi Institut Paul Delouvrier, Baromètre 24e édition, décembre 2023

xii Voir par exemple Hélène Rey dans Les Échos, Les mystères du vote populiste, 13 février 2020

xiii Insee, Le compte des administrations publiques en 2023, 5 novembre 2024

xiv Insee, Croissance, soutenabilité climatique, redistribution : qu’apprend-on des « comptes augmentés » ?, 5 novembre 2024

xv Villeroy de Galhau (F.), La France et l’Europe : de la gestion des crises à une ambition de plus long terme, 21 avril 2024

xvi OCDE, In brief: how’s life? 2024, 5 novembre 2024

xvii Eurostat, Indicateurs de la qualité de vie - expérience globale de la vie, données de novembre 2023

xviii CEPREMAP, Observatoire du Bien-être, fondé par Claudia Senik

xix Conseil d’analyse économique (CAE), Quelle stratégie pour les dépenses publiques ?, juillet 2017

xx France Stratégie, Pourquoi les dépenses publiques sont-elles plus élevées dans certains pays ?, juillet 2014

xxi Commission européenne, Efficiency estimates of health care systems, juin 2015

xxii OCDE, Public spending efficiency in the OECD: benchmarking health care, education and general administration, février 2016

xxiii Fonds monétaire international, Spending efficiency and reforms: France, 28 février 2023

xxiv France Stratégie, ibid ; cf. notamment pp. 2 et 3 sur les questions méthodologiques associées aux « frontières d’efficience »

xxv Y compris retraites, santé, famille, chômage, aides personnelles au logement

xxvi La part de la population scolarisée est de 23% en France, contre 20,5% en moyenne dans la zone euro

xxvii Cour des Comptes, Restaurer la cohérence de la politique du logement du logement en l’adaptant aux nouveaux défis, novembre 2021

xxviii Cour des Comptes, Assurer la cohérence de la politique du logement face à ses nouveaux défis, note thématique, juillet 2023

xxix Banque mondiale, Worldwide governance indicators

xxx S’agissant de l’évaluation de l’efficacité gouvernementale de la France et des autres pays européens en 2022 , huit sources ont été utilisées par la Banque Mondiale: Economist Intelligence Unit ; European Quality of Governance xxxi Index ; Gallup World Poll ; Institute for Management and Development World Competitiveness Yearbook ; Political Risk Services International Country Risk Guide ; S&P Global Country Risk Service ; World Bank Enterprise Surveys ; World Economic Forum Global Competitiveness Report

xxxi Effectifs au 1er janvier 1998 (avant fusion de la direction générale des impôts (DGI) et de la direction générale de la comptabilité publique (DGCP)) comparés aux effectifs DGFiP d’environ 95 000 en 2023.

xxxii Baromètre Paul Delouvrier 2023 ; voir l’évolution de la satisfaction des usagers à l’égard du service public

xxxiii Cour des Comptes, La modernisation de l’Etat : des méthodes renouvelées, une ambition limitée, 26 janvier 2024

xxxiv Cour des Comptes, ibid

xxxv Draghi (M.), The future of European competitiveness, rapport, septembre 2024

xxxvi Letta (E.), Much more than a market, rapport, avril 2024.

xxxvii Propos rapportés par Alain Peyrefitte dans C’était De Gaulle, tome II, publié en 1997

Télécharger l'intégralité de la publication

Mise à jour le 13 Décembre 2024