Billet de blog 414. Les hausses de prix du pétrole ont des effets persistants sur les entreprises de l’industrie manufacturière, via une dégradation de leurs ratios financiers pendant 2 à 3 ans, tandis que les baisses n’ont pas d’effet significatif. L’impact des hausses de prix du pétrole est aussi plus important pour les grandes entreprises (plus dépendantes en matières premières), et les secteurs très consommateurs d’énergie.

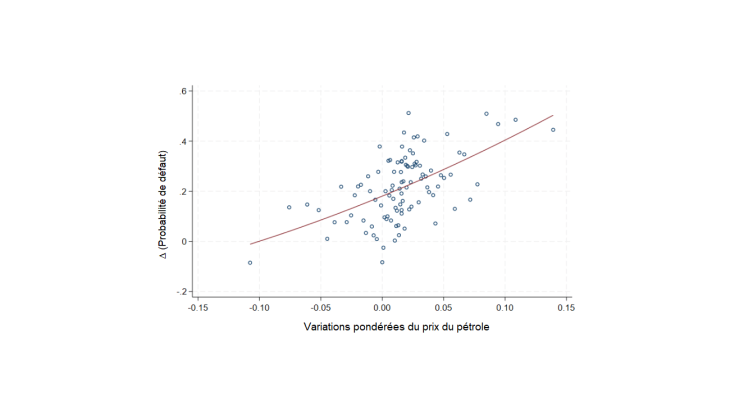

G1. Dépendance au prix du pétrole et risque de crédit des entreprises du secteur manufacturier

De la fin de la seconde guerre mondiale jusqu'au début des années 1980, six des sept récessions ayant eu lieu aux États-Unis ont été précédées d'une hausse du prix du pétrole (Hamilton, 1983). Ce fait stylisé a alimenté la recherche économique et conduit à intégrer le prix du pétrole aux modèles macroéconomiques pour mieux comprendre le cycle économique. Cependant, avec le fort repli du prix du pétrole au début des années 1980, la relation entre prix du pétrole et variables macroéconomiques s’est affaiblie, conduisant à revisiter le lien avec les agrégats macroéconomiques. Les mouvements importants du cours du pétrole au cours des décennies 2000s et 2010s, l’attention aux risques climatiques (risques physiques et de transition) et, plus récemment, la crise énergétique liée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont relancé l'intérêt d'une meilleure compréhension de l'impact des prix des énergies sur l'économie.

Ce post de blog revient sur les principaux impacts économiques de variations du prix du pétrole, et plus largement les chocs de prix des ressources fossiles, sur les entreprises manufacturières en France (hors cokéfaction et raffinage). Il s’appuie sur une analyse empirique des données individuelles d’entreprises de la Banque de France, FIBEN (périmètre social), sur deux décennies (2000-2019, cf. Vinas,2025).

L’effet persistant de la hausse des cours du pétrole

En analysant séparément les hausses et les baisses de prix du pétrole, on constate que les hausses de prix se répercutent, à court et à moyen terme, sur les ratios financiers essentiels pour l’analyse financière, alors que les baisses n’ont pas d’effet significatif. Si l’impact différencié, entre hausse et baisse de prix du pétrole, est bien connu au niveau macroéconomique, par exemple sur la croissance du PIB (Hamilton(2003)), l’analyse détaillée au niveau microéconomique permet de comprendre la transmission de tels chocs au sein de l’industrie manufacturière, tout en tenant compte des chocs de demandes auxquels elles peuvent faire simultanément face.

Pour analyser l’impact de choc de prix du pétrole, l’étude empirique sous-jacente à ce blog pondère les chocs de prix du pétrole par la dépendance de l’entreprise aux matières premières. L’idée étant que les entreprises ont des dépendances directes et indirectes aux hydrocarbures en raison du processus de production de leurs intrants, c’est-à-dire des processus de production amont. À titre d’exemple, l’industrie agroalimentaire consomme des céréales en intrants, et la production céréalière est très consommatrice d'engrais, issus de l'ammoniac, lui-même produit à partir de gaz naturel. L’usage d’hydrocarbure dans le processus de production amont crée donc des dépendances indirectes pour l’industrie manufacturière (ici l’agroalimentaire). Les chocs de prix du pétrole sont donc susceptibles d’affecter le prix des intrants non-fossiles (ici agricoles dans notre exemple, mais le même principe s’applique pour la production de minéraux). D’où l’importance de prendre en compte toutes les matières premières dans l’analyse d’impact de choc de prix des hydrocarbures : pour une même variation de prix du pétrole, les entreprises risquent d’être impactées à la fois de manière directe (hausse du prix de leur carburant par exemple) et indirecte (hausse du prix de leurs intrants qui dépendent des hydrocarbures).

Les résultats de l’analyse empirique montrent qu’une hausse de prix du pétrole (pondérée par la dépendance de l’entreprise aux matières premières) conduit à (i) une hausse du coût des intrants, (ii) une contraction de la valeur ajoutée par euro de chiffre d'affaires, (iii) une contraction de la marge brute d'exploitation, (iv) une contraction de la productivité du travail et (v) une hausse de la probabilité de défaut (cf. Graphique 1). En revanche, les baisses de prix du pétrole n'ont pas d'effet significatif.

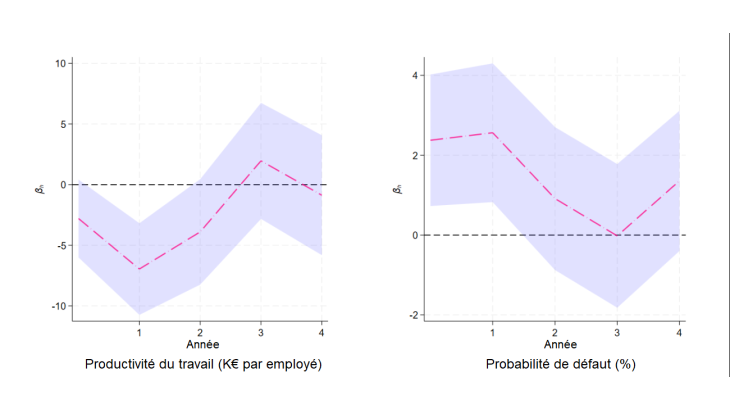

Les baisses de prix n'ayant pas d'effet significatif, les hausses de prix du pétrole donnent lieu à des effets persistants à moyen terme. La dégradation des ratios financiers dure entre deux et trois ans suivant le ratio financier considéré (cf. graphique 2).

Cette analyse sur la période 2000-2019 montre des effets limités sur l’emploi et les salaires. Ceci pourrait toutefois être approfondi dans de futurs travaux, d’une part en examinant la période de la crise énergétique pour analyser en quelle mesure le comportement des entreprises a pu varier suivant le contexte (Lafrogne-Joussier, Martin, and Mejean (2023)), d’autre part, en considérant d’autres économies avec des marchés de l’emploi plus flexibles.

G2 Dégradation à court et moyen terme des ratios financiers dans l’industrie manufacturière (productivité et la probabilité de défaut) suite à une hausse du prix du pétrole

Les grandes entreprises manufacturières, plus sensibles aux hausses de prix du pétrole

L’analyse empirique de l’impact de hausses de prix du pétrole selon la taille de l’entreprise montre un impact plus fortement négatif pour les grandes entreprises que pour les plus petites, notamment en termes de productivité et de probabilité de défaut.

Ce résultat s’explique par la plus grande dépendance des grandes entreprises aux matières premières, au-delà du seul pétrole. En effet, pour produire un euro de chiffre d’affaires, les grandes entreprises consomment beaucoup plus de matières premières que les petites. À l’inverse, les petites entreprises sont plus intenses en travail ; elles ont une masse salariale (par euro de chiffre d’affaires) plus importantes que les grandes.

Les plus grandes entreprises sont donc plus exposées à des chocs pétroliers que les plus petites, et se retrouvent plus impactées.

Si les ratios financiers des plus petites entreprises sont moins affectés, elles ne sont pas pour autant exemptes d’ajustements. Face à des hausses de prix du pétrole, on constate un ajustement dans les charges externes des petites entreprises, en particulier un moindre recours à la sous-traitance et à du personnel externe, et une sollicitation plus marquée des employés en poste.

D’autres sources d’hétérogénéités existent : les effets de hausse de prix du pétrole apparaissent par exemple plus marqués dans les secteurs très consommateurs d’énergie (Fontagné, Martin, Orefice, 2024).

Les enjeux de la dépendance des entreprises aux ressources fossiles

Ces résultats montrent que les chocs de prix du pétrole ont des enjeux pour la stabilité financière et le cycle économique. Les hausses de prix du pétrole dégradent la situation financière des entreprises les plus dépendantes en matières premières, et à ce titre les grandes entreprises sont particulièrement exposées. Cette dégradation des ratios financiers a des effets persistants sur plusieurs années. Enfin, même si ce point n’est pas développé ici, les chocs de prix sur les ressources fossiles génèrent également des effets de demande : l'incertitude sur la durée d'une hausse de prix (quelques jours, mois ou années ?) peut retarder des décisions d'investissement (Bernanke,1983).

Cette analyse trouve ainsi des applications directes : (i) pour les banquiers dans l’analyse de l'exposition de leur portefeuille de créances, (ii) pour les superviseurs en charge de la stabilité financière, et ceux (iii) analysant les enjeux du risque climatique --les scénarios de stress-tests bancaire et climatique s'appuyant en effet sur des hypothèses de prix du pétrole--.

Plus largement, cet effet des chocs de prix du pétrole sur les performances des entreprises souligne les enjeux liés aux ressources fossiles nécessaires à l’activité économique. Historiquement, dans les années 1970s, l’attention s’est concentrée sur le pétrole. La littérature plus récente a mis en évidence (i) la dépendance aux autres sources fossiles (gaz, charbon) et (ii) la dépendance indirecte des matières premières non-fossiles (agricoles et minérales) aux ressources fossiles.

Mieux comprendre la dépendance des entreprises aux ressources fossiles ou non fossiles, leur résilience, et au-delà, la résilience de l’économie face à des chocs sur les matières premières est un enjeu majeur pour les investisseurs et pour les décideurs publics. Cependant les données nécessaires pour mener de telles analyses restent limitées ou leur accès restreint. La publication de rapports de durabilité tels qu'inscrits dans la directive européenne (Corporate Sustainability Reporting Directive) pourrait faciliter de telles analyses.

Télécharger l'intégralité de la publication

Mise à jour le 29 Octobre 2025