Les économies nationales évoluent-elles de manière synchronisée dans un monde globalisé ? Et dans quelle mesure cette synchronisation est-elle mondiale, plutôt que le reflet de dynamiques régionales ou de l’influence de pays dominants ? Ces questions sont au cœur des débats sur l’interdépendance macroéconomique et l’autonomie des politiques économiques.

Au cours des deux dernières décennies, la recherche académique a souligné l’importance croissante des cycles mondiaux, c’est à dire des mouvements communs des variables macroéconomiques et financières à travers les pays. La mondialisation aurait ainsi renforcé la synchronisation des PIB, du crédit, de l’inflation et des prix des actifs, en particulier depuis les années 1980. Ces résultats soutiennent l’idée selon laquelle les économies nationales disposent d’une marge de manœuvre limitée pour leurs décisions de politique économique.

Dans cet article, nous réexaminons cette thèse en mobilisant un nouveau jeu de données macroéconomiques trimestrielles couvrant le PIB, les prix à la consommation, le crédit, les taux d’intérêt et les prix des actifs (actions) pour un large ensemble de pays avancés et émergents entre 1950 et 2019. Ce jeu de données repose sur l’exploitation des archives papier du International Financial Statistics du FMI (Fond Monétaire International). Nous proposons ainsi une base macro-financière à fréquence trimestrielle, de couverture mondiale, et s’étendant sur près de 70 ans.

Cette base de données permet une analyse systématique des co-mouvements mondiaux en distinguant les cycles véritablement globaux de ceux liés à des zones géographiques restreintes ou à des épisodes récents. En appliquant des modèles factoriels dynamiques standards, nous estimons les cycles mondiaux pour chacune des variables, et mesurons leur contribution à la variance des données nationales au cours du temps.

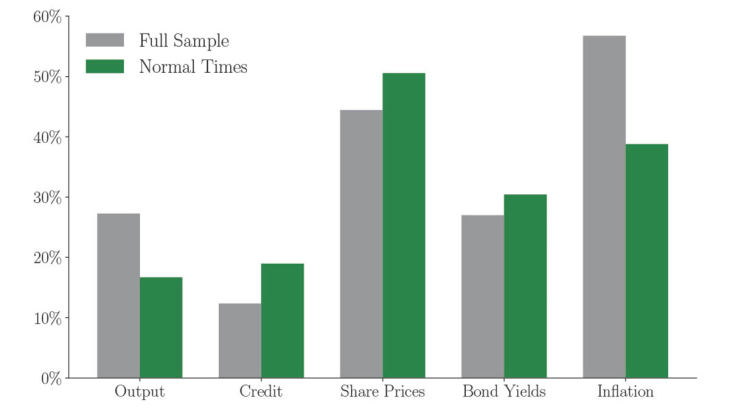

Nos résultats remettent en cause plusieurs éléments du consensus académique établi. Premièrement, les facteurs mondiaux expliquent davantage la dynamique des prix (notamment les prix d’actifs et l’inflation) que celle des quantités (PIB et crédit). Deuxièmement, si la synchronisation des prix des actifs a augmenté de manière régulière entre les années 1950 et le début des années 2000 — passant d’environ 40 % à plus de 60 % de variance expliquée — ce n’est pas le cas pour le PIB et le crédit. Leur co-mouvement avec le cycle mondial n’a pas progressé depuis Bretton Woods (1950–1971) avec la mondialisation. Au contraire, la synchronisation du PIB et du crédit diminue depuis la crise financière mondiale, et le cycle global n’explique aujourd’hui qu’une part inférieure à 20 % de la variation du PIB en période normale. Troisièmement, nous montrons que les intégrations commerciale et financière ont des effets différenciés : l’ouverture commerciale tend à renforcer la synchronisation du PIB, tandis qu’une plus grande ouverture financière accroît le co-mouvement des prix des actifs, mais réduit celui du PIB.

Pour expliquer cette dissociation, nous proposons un modèle simple dans lequel les pays choisissent à la fois leur portefeuille d’actifs et leurs technologies de production. L’intégration financière améliore les opportunités de diversification financière du risque et aligne davantage les prix d’actifs à l’échelle mondiale. Mais elle encourage aussi l’adoption de technologies de production plus risquées, spécifiques à chaque pays, ce qui accroît la volatilité idiosyncratique de la production et affaiblit la synchronisation de l’activité réelle. Autrement dit, des marchés plus intégrés peuvent coexister avec des économies réelles moins synchronisées — ce que confirme notre analyse empirique.

Ces résultats ont plusieurs implications pour la conduite des politiques économiques. Premièrement, les cycles mondiaux n’impliquent pas nécessairement une forte intégration financière : des co-mouvements globaux significatifs existaient déjà sous Bretton Woods, malgré des contrôles de capitaux stricts. Deuxièmement, le poids modéré des facteurs mondiaux dans l’évolution du PIB et du crédit suggère que les pays conservent une certaine autonomie de politique économique — en dehors des épisodes de crise mondiale. Troisièmement, la divergence entre des prix fortement synchronisés et des quantités peu synchronisées pourrait compliquer la tâche des banques centrales, dont les instruments doivent souvent cibler les deux types de variables.

Mots-clés : cycles mondiaux, conjoncturels et financiers, Intégration financière et commerciale.

Codes JEL : E32; F41; F42