Billet de blog 417. Nous présentons un nouvel « indice d’impulsion financière » (IIF) pour la zone euro qui agrège les évolutions de variables financières-clés en fonction de leur impact sur la croissance du PIB en volume. L’IIF suggère que l’impulsion financière est désormais redevenue presque neutre dans la zone euro.

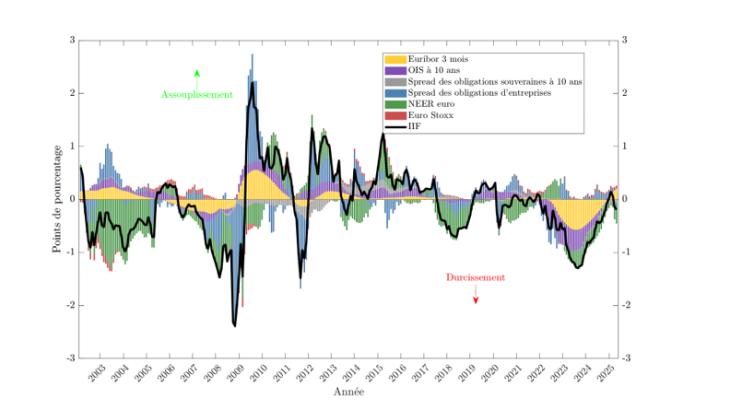

Graphique 1 : Indice d’impulsion financière pour la zone euro

Les indices relatifs aux conditions financières (ICF) sont des outils communément utilisés pour résumer en un indicateur unique les informations extraites d’un large ensemble de variables financières, telles que les taux d’intérêt, les prix des actions et les taux de change. Les ICF sont un outil en temps réel utile aux décideurs, car ils extraient des informations essentielles à partir de mouvements différents, et parfois en sens opposé, sur les marchés financiers. Néanmoins, construire des ICF est intrinsèquement complexe, car il est souvent difficile de déterminer quelles variables prendre en compte et comment les pondérer.

En nous inspirant des travaux de Ajello et al. (2022) pour les États-Unis, nous élaborons une nouvelle mesure synthétique des conditions financières pour la zone euro, qui agrège les évolutions de variables financières-clés sur la base de leur effet attendu sur la croissance future du PIB en volume. Les variables couvrent les segments de marché les plus pertinents pour la transmission de la politique monétaire. Contrairement aux ICF traditionnels, qui visent typiquement à comparer le niveau des conditions financières, notre indice se concentre sur leurs évolutions dynamiques et sur la manière dont ces changements sont susceptibles d’influer sur la croissance du PIB dans le futur. En tant que telle, notre mesure ne fournit pas d’interprétation du caractère restrictif ou accommodant des conditions à un moment donné, mais indique plutôt si leur évolution passée et actuelle devrait favoriser (freiner) la croissance. Nous l’avons appelée « indice d’impulsion financière » (IIF).

Construction de l’IIF pour la zone euro

Nos variables incluent les taux d’intérêt sans risque à court et long termes (l’Euribor 3 mois et le taux au jour le jour (OIS) à 10 ans), les prix des actions (l’Euro Stoxx 600), les spreads des obligations souveraines et des obligations d’entreprises, et le taux de change effectif nominal de l’euro (NEER-41). La pondération attribuée à chaque composante reflète l’impact attendu d’une évolution donnée de la variable sous-jacente sur la croissance attendue du PIB en volume à un an. Les pondérations sont établies à partir de modèles de la Banque de France.

Notre IIF diffère de l’ICF Banque de France existant élaboré par Petronevich et Sahuc (2019) de trois manières. Premièrement, leur indice inclut un ensemble plus large de variables financières en niveaux, tandis que nous nous concentrons sur les évolutions d’un ensemble plus restreint de variables. Deuxièmement, les pondérations qu’ils attribuent à ces variables utilisent des facteurs communs qui déterminent leurs variables financières, plutôt que l’impact des variables sur la croissance attendue du PIB. Enfin, leurs pondérations évoluent dans le temps, tandis que les nôtres sont fixes.

Le graphique 1 montre l’évolution de l’IIF pour la zone euro et de ses composantes. Une valeur positive (négative) de l’IIF indique des effets favorables (défavorables) sur la croissance du PIB en volume. Par exemple, une valeur égale à 1 indique que les évolutions des conditions financières entraîneraient une hausse de la croissance future du PIB à un an de 1 point de pourcentage. De même, une hausse (baisse) de l’IIF indique un assouplissement (durcissement) des conditions financières.

Conditions financières dans la zone euro

Comme le montre le graphique 1, pendant la crise financière mondiale de 2007-2008, on a observé un fort durcissement des conditions financières dans la zone euro, sous l’effet d’une forte augmentation des spreads des obligations d’entreprises et de l’appréciation du taux de change effectif nominal. Par la suite, une normalisation du spread des obligations d’entreprises accompagnée de la baisse rapide des taux d’intérêt à court terme a considérablement assoupli les conditions financières. Elles se sont à nouveau durcies rapidement au moment de la crise de la dette souveraine en 2011, en raison principalement d’une augmentation des spreads des obligations souveraines et des obligations d’entreprise. La politique monétaire accommodante qui a suivi a permis un certain assouplissement des conditions financières sur la période 2014-2018. La pandémie a entraîné un durcissement marqué mais de courte durée, principalement via la chute des prix des actions et la hausse des spreads des obligations d’entreprises.

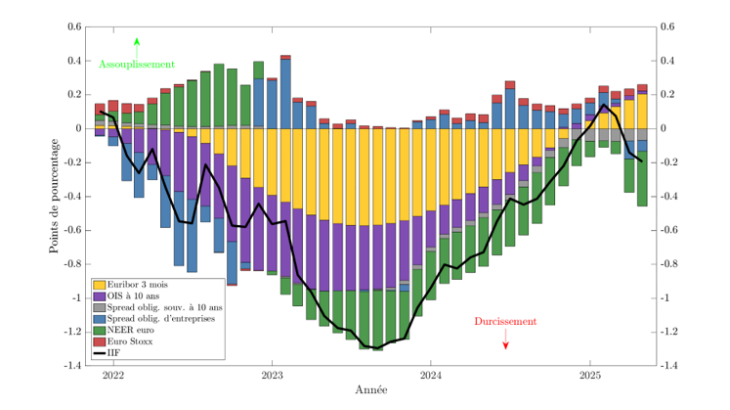

Le graphique 2 porte sur les évolutions de l’IIF et de ses composantes depuis le début en 2022 du récent cycle de relèvement des taux directeurs. L’IIF montre un durcissement rapide des conditions financières, en ligne avec le cycle de hausse des taux. Depuis le pic du cycle de durcissement intervenu fin 2023, les conditions se sont considérablement assouplies, l’IIF étant revenu à ses niveaux de 2021.

Au cours du cycle de hausse des taux de 2022-2023, le frein exercé par les conditions financières provenait en grande partie des taux d’intérêt et de l’appréciation de l’euro. Néanmoins, lorsque les taux d’intérêt à court et long termes ont commencé à se stabiliser au second semestre 2023, leur contribution à l’IIF a commencé à diminuer. Une baisse des spreads des obligations d’entreprises a contribué à réduire les tensions financières. Par conséquent, les conditions financières se sont progressivement assouplies par rapport au point bas observé fin 2023, et leur impulsion sur la croissance du PIB en volume se situe désormais en territoire neutre. Le léger durcissement enregistré au T2 2025 reflète principalement l’augmentation des spreads des obligations d’entreprises, l’appréciation de l’euro à la suite des annonces américaines de droits de douane et l’incertitude associée à la politique commerciale.

Graphique 2 : Conditions financières dans la zone euro depuis décembre 2021

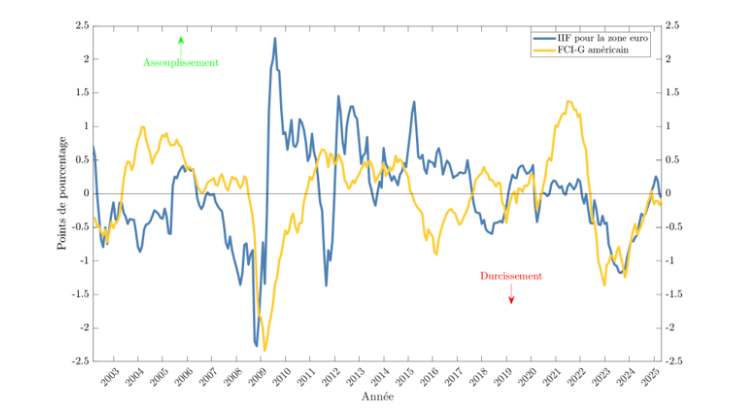

Graphique 3 : Comparaison entre les indices de la zone euro et des États-Unis

Note : La dernière observation se rapporte à février 2025 pour les États-Unis et à juin 2025 pour la zone euro. Les deux indices sont centrés sur leur moyenne de long-terme à des fins de comparabilité.

Comparaison avec les États-Unis

Le graphique 3 représente notre IIF pour la zone euro ainsi que la mesure « Impulse on Growth » (FCI-G) de la Réserve fédérale américaine développée par Ajello et al. (2022) pour les États-Unis. Ces deux mesures traduisent le durcissement rapide des conditions financières pendant la crise financière et le récent cycle de relèvement des taux. Toutefois, les évolutions récentes donnent lieu à différentes interprétations.

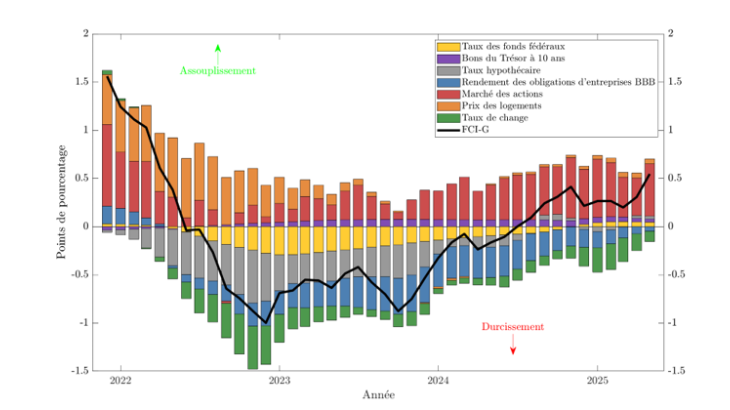

Le graphique 4 représente la décomposition de l’indice FCI-G américain depuis le début du récent cycle de hausse des taux en 2022 (source : Ajello et al. (2022)). La hausse des taux d’intérêt à court terme, l’appréciation du dollar et une augmentation du rendement des obligations d’entreprise ont entraîné un durcissement des conditions financières aux États-Unis. Elles se sont assouplies depuis 2023, mais contrairement à ce qui a été observé dans la zone euro, la composante marché des actions a joué un rôle majeur dans cet assouplissement. Il convient toutefois de noter que les indices dans la zone euro et aux États-Unis ne sont pas entièrement comparables en raison de différences de composition. Plus particulièrement, l’indice FCI-G de la Fed comprend les taux hypothécaires et les prix des logements, tandis que l’IIF pour la zone euro ne les intègre pas, en raison de l’absence de données agrégées à haute fréquence pour ces variables.

Graphique 4 : L’indice FCI-G américain depuis décembre 2021

Télécharger l'intégralité de la publication

Mise à jour le 12 Novembre 2025