- Accueil

- Interventions des sous-gouverneurs

- Quel système de paiement pour l’économie...

Quel système de paiement pour l’économie numérique ?

Intervenant

Denis Beau, Premier sous-gouverneur de la Banque de France

Mise en ligne le 14 Octobre 2025

Université de Picardie Jules Verne – UFR d’économie et de gestion

Amiens, mardi 14 octobre 2025

Discours de Denis Beau, Premier sous-gouverneur

Chers professeurs, chers étudiants, Mesdames et Messieurs,

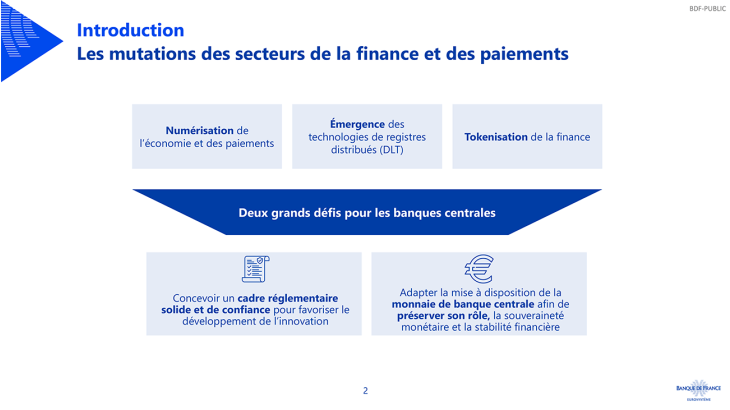

Je suis très heureux d’être parmi vous aujourd’hui pour évoquer les transformations en cours dans notre système de paiement, et plus largement dans notre système financier, portées par la numérisation croissante des services financiers.

Cette numérisation a déjà profondément modifié les habitudes de paiement, favorisé l’essor des crypto-actifs et de la finance décentralisée (DeFi), et ouvert la voie à la tokenisation de la finance.

Ces innovations offrent de nouvelles perspectives pour le fonctionnement de notre système de paiement et plus largement de notre système financier. Pour les acteurs de marché comme pour les citoyens, elles promettent davantage de simplicité, de transparence et de rapidité, tout en réduisant les coûts de transaction.

Mais ces innovations soulèvent également des défis majeurs — en particulier du point de vue d’une institution comme la Banque de France, dont la mission centrale est de préserver la stabilité monétaire et financière.

- Premièrement, sans garde-fous appropriés, ces innovations pourraient compromettre la sécurité, l’efficacité et notre souveraineté sur notre système de paiement et le système financier dans son ensemble ;

- Deuxièmement, elles pourraient remettre en cause le rôle crucial de stabilisateur de la monnaie de banque centrale.

À la Banque de France, nous agissons sur deux leviers principaux pour relever ces défis :

(i) en contribuant à l’élaboration d’un cadre réglementaire et à la surveillance de son respect par les intermédiaires financiers, afin que l’innovation puisse se développer dans un environnement de confiance ;

(ii) en adaptant notre offre de services en monnaie de banque centrale, pour préserver son rôle fondamental au sein du système financier.

Je vais maintenant vous présenter comment nous agissons concrètement sur ces deux leviers : d’une part pour accompagner la tokenisation de la finance, pour soutenir la numérisation des services de paiement d’autre part.

1. Accompagner la tokenisation de la finance

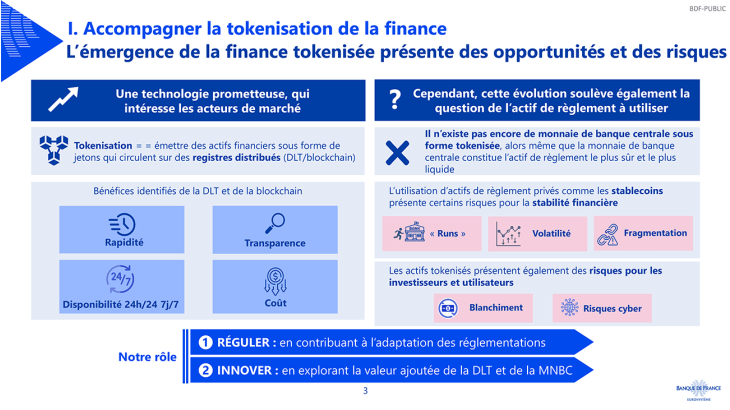

L’utilisation des nouvelles technologies de registre distribué (distributed ledger technology, DLT) dont la blockchain est susceptible de transformer en profondeur notre système financier. Elle favorise en particulier l’entrée d’une nouvelle vague d’acteurs, au carrefour de la finance et des nouvelles technologies et l’émergence de nouvelles formes d’actifs tokénisés, les crypto-actifs, pour investir ou régler des transactions.

Ces innovations ont d’abord concerné le secteur des paiements avant de s’étendre progressivement à l’ensemble de la sphère financière. L’une des illustrations les plus emblématiques en est la « finance décentralisée », ou DeFi, qui se présente comme une alternative à la finance traditionnelle. Elle offre, à partir de crypto-actifs et de technologies DLT, des services de financement, de prêt ou d’investissement, en cherchant à se passer d’intermédiaires classiques que sont les institutions financières.

Ces innovations peuvent avoir des effets ambivalents sur l’efficacité et la stabilité de notre système financier :

En outre, ces crypto-actifs présentent des caractéristiques propres qui peuvent amplifier les risques traditionnels. L’exposition accrue aux cyber-risques, notamment à travers les ponts entre blockchains (blockchain bridges), constitue ainsi une source de vulnérabilité nouvelle.

- Sur le plan de l’efficacité, elles peuvent accroître la transparence, faciliter la réconciliation des données, réduire les coûts et les inefficiences tout au long de la chaîne de règlement grâce aux smart contracts, et permettre une exécution plus rapide des transactions, disponible en continu, 24 heures sur 24.

Mais, inversement, elles peuvent fragmenter les processus si les blockchains ne communiquent pas entre eux ou avec les systèmes centraux de compensation, de règlement ou de paiement existants.

- Sur le plan de la stabilité, malgré une architecture distribuée qui peut renforcer la résilience, l’écosystème des crypto-actifs hérite de nombreuses vulnérabilités du système financier traditionnel – notamment les risques de crédit, de liquidité et de marché. De plus, des crypto-actifs comme les stablecoins comportent des dangers spécifiques, liés en particulier à leur manque de fiabilité et de transparence. La faillite de la plateforme FTX, en novembre 2022, l’une des plus importantes plateformes d’échange de crypto-actifs à l’époque, en a fourni une illustration frappante.

En outre, ces crypto-actifs présentent des caractéristiques propres qui peuvent amplifier les risques traditionnels. L’exposition accrue aux cyber-risques, notamment à travers les ponts entre blockchains (blockchain bridges), constitue ainsi une source de vulnérabilité nouvelle.

À la Banque de France, nous travaillons à atténuer ces risques tout en veillant à ce que les bénéfices de la tokenisation puissent être pleinement exploités. Pour cela, nous nous appuyons sur deux convictions fortes :

- La confiance dans le système financier, ses intermédiaires, ses services, requiert un cadre réglementaire adapté, clair, exigeant et équitable ;

- La monnaie de banque centrale doit rester au cœur des règlements entre intermédiaires, qui présentent les enjeux systémiques les plus sensibles.

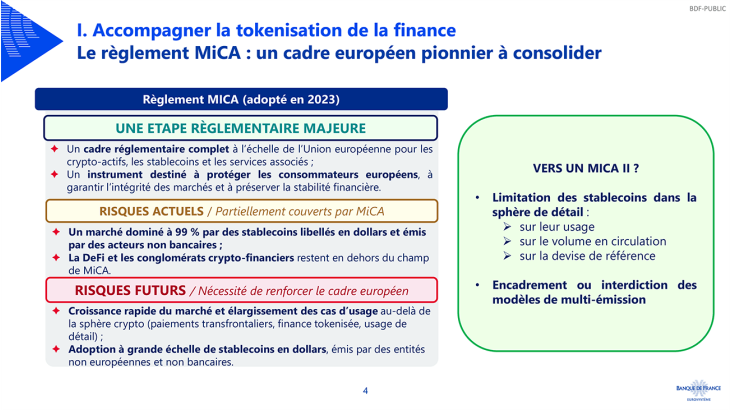

La France a été pionnière en matière de régulation des crypto-actifs, avec la mise en place dès 2019 d’un des premiers cadres complets en Europe pour les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) et les émissions de jetons à travers la loi PACTE.

Ce dispositif a largement inspiré le cadre européen. En 2023, l’Union européenne a adopté le règlement MiCA (Markets in Crypto-Assets), qui encadre l’émission de crypto-actifs ainsi que la fourniture des services associés.

MiCA constitue une avancée majeure pour réduire les risques et protéger les utilisateurs. Mais ce cadre devra être renforcé dans les années à venir, car il ne couvre pas encore l’ensemble des risques actuels ou à venir, qu’il s’agisse de la concentration des services au sein de conglomérats ou du développement rapide de l’écosystème DeFi.

MiCA n’a pas non plus été conçu pour faire face à un scénario d’adoption massive des stablecoins émis par des entités installées dans ou hors de l’UE. Or, les cas d’usage de ces actifs s’élargissent rapidement, au-delà de l’écosystème crypto, et leur marché connaît une croissance accélérée. Celui-ci demeure très majoritairement dominé par des stablecoins libellés en dollars, émis par des entités non bancaires et non européennes, bénéficiant d’un environnement réglementaire et politique favorable aux États-Unis.

Cette tendance pose des défis clairs : elle renforce les dépendances monétaires vis-à-vis du dollar et fragilise l’autonomie stratégique européenne, en remettant en cause le rôle central de l’euro dans son propre espace économique.

Pour y faire face, la mobilisation des acteurs publics et privés européens apparaît indispensable pour renforcer les garde-fous réglementaires et développer une offre compétitive de services de paiement en actifs tokenisés en euro.

Sur le plan réglementaire, face à la montée en puissance de stablecoins non européens, un ajustement utile de MiCA pourrait consister à :

- renforcer les limitations d’usage des stablecoins dans la sphère de détail (plafonds de volume en circulation, ou sur la devise de référence des réserves) ;

- mieux encadrer les modèles de multi-émission, dans lesquels un même token est émis simultanément par un acteur européen agréé et par un émetteur d’un pays tiers, afin de limiter les risques de liquidité en période de tension.

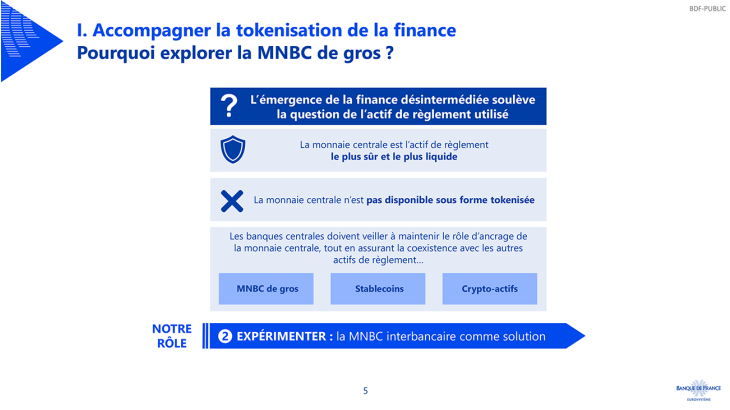

Notre seconde conviction est que, pour que le développement de la finance tokenisée s’inscrive dans un cadre de confiance, la monnaie de banque centrale doit demeurer l’actif de règlement de référence entre intermédiaires, c’est-à-dire ceux dont les défaillances peuvent entraîner les conséquences systémiques les plus fortes.

Aujourd’hui, les stablecoins constituent les seuls actifs de règlement disponibles dans l’écosystème numérique.

C’est pourquoi nous avons pris l’initiative de proposer une forme nouvelle de monnaie de banque centrale en euros directement émise sur une DLT, c’est-à-dire tokenisée, pour les règlements de gros montant. C’est ce qu’on appelle la monnaie numérique de banque centrale (MNBC) de gros, qui nous permet de répondre à la demande d’un actif de règlement sûr dans l’univers numérique. Nous nous appuyons pour cela sur un programme expérimental ambitieux de MNBC de gros lancé depuis 2020.

En 2024, ces travaux ont été intégrés à ceux de l’Eurosystème pour tester trois solutions de règlement d’actifs tokenisés en monnaie de banque centrale, dont la solution DLT développée par la Banque de France, appelée DL3S.

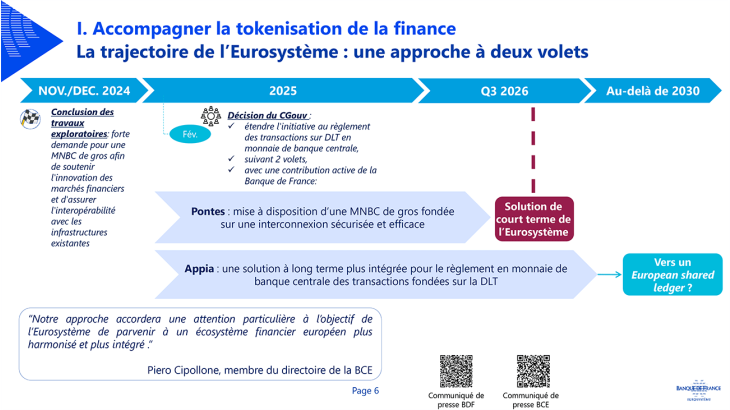

Les résultats positifs de ces travaux et la nécessité de répondre rapidement aux besoins du marché ont conduit l’Eurosystème, il y a quelques mois, à adopter une stratégie à deux volets :

- Premier volet, avec le projet Pontes, l’Eurosystème mettra à disposition d’ici la fin de l’année 2026 une MNBC de gros fondée sur une interconnexion sécurisée, efficace et interopérable avec les services TARGET ;

- Second volet, avec le projet Appia qui explorera le potentiel des technologies DLT pour concevoir, à moyen terme, une solution intégrée de règlement : le registre partagé européen (European Shared Ledger), une plateforme unique intégrant monnaie de banque centrale tokenisée mais également monnaie commerciale tokenisée, instruments financiers tokenisés, voire à terme l’euro numérique.

Cette plateforme pourrait devenir un élément clé de l’Union pour l’Épargne et l’Investissement et pourrait contribuer à l’approfondissement des marchés de capitaux européens.

2. Soutenir la numérisation des paiements de détail grâce à l'euro numérique

J’en viens maintenant à notre action pour soutenir la numérisation des paiements du quotidien, dits « de détail ».

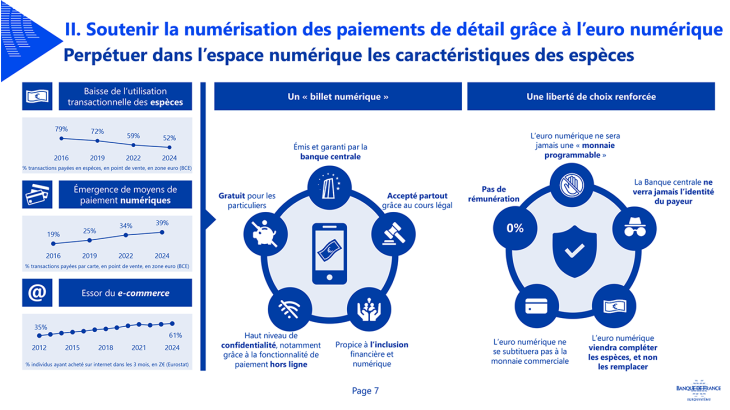

À mesure que nos économies s’ancrent dans l’ère numérique, l’usage des espèces pour les paiements du quotidien décline de manière continue. Au sein de la zone euro, les espèces ne représentaient plus que 52 % des transactions en 2024, contre 79 % en 2016.

Bien entendu, l’émergence et le développement des moyens de paiement scripturaux (comme la carte) ont apporté de nombreux bénéfices, en permettant des paiements plus simples, rapides, pratiques et sécurisés. Néanmoins, les espèces présentent des caractéristiques uniques, qui ne sont pas disponibles pour l’instant dans l’espace numérique – alors qu’elles sont utiles à tous, et même indispensables à certaines populations.

Pour cette raison, il faut d’abord voir l’euro numérique, dont nous préparons le lancement avec les autres banques centrales de l’Eurosystème, comme un « billet numérique », c’est-à-dire un moyen de relever le défi de perpétuer dans l’espace numérique les caractéristiques des espèces. L'euro numérique sera ainsi une nouvelle forme de monnaie centrale, accessible au grand public, utilisable dans toute la zone euro (grâce à son cours légal), dans tous les contextes (y compris le e-commerce), avec une confidentialité renforcée. De plus, ses fonctionnalités « de base » seront gratuites pour les particuliers et favoriseront l’inclusion financière à l’ère numérique – y compris pour les personnes qui n'ont pas de smartphone.

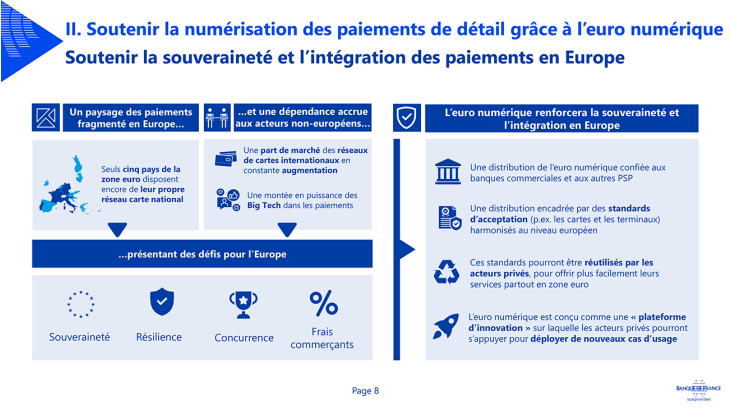

L’émission d’un euro numérique vise aussi à répondre à deux autres défis importants pour les paiements en Europe :

- D’abord, nos paiements du quotidien sont de plus en plus dépendants d’acteurs non-européens, à l’instar des réseaux cartes internationaux ou, plus récemment, des géants du numérique. Ces acteurs bénéficient d’importants effets de réseaux, qui sont peu propices à la concurrence et favorisent la formation d’oligopoles.

- De plus, les solutions de paiement européennes restent fragmentées malgré les efforts d’harmonisation : certaines de ces solutions ne fonctionnent que dans un pays, ou que dans un contexte (p.ex. entre particuliers). Si la généralisation du SEPA (en 2014) a permis d’unifier les règles de fonctionnement des virements et des prélèvements, les paiements par carte restent en revanche très fragmentés. En zone euro, seuls quelques pays disposent d’une solution domestique de paiement par carte (à l’instar du réseau Cartes Bancaires en France) et, même dans ce cas, l’utilisation de la carte dans un autre pays de la zone euro repose sur des acteurs étrangers.

Dans ce contexte, l’euro numérique a donc aussi vocation à favoriser la souveraineté et l’intégration des paiements en Europe. C’est pourquoi la distribution de l’euro numérique sera confiée aux intermédiaires privés – les banques commerciales et les fintechs agréées pour des services de paiement. Ces intermédiaires privés conserveront ainsi leur rôle central dans la relation avec les utilisateurs – notamment dans la gestion des comptes, la mise à disposition des moyens de paiement, et, plus généralement, la relation clientèle. Ainsi, l’euro numérique contribuera à répliquer dans le domaine numérique le partenariat public-privé au fondement de notre système monétaire actuel développé pour l’économie réelle, en préservant la complémentarité entre monnaie centrale et monnaie commerciale.

Pour cela, les acteurs privés pourront s’appuyer sur les standards et l’architecture technique de l’euro numérique pour déployer plus facilement leurs propres solutions de paiement et leurs services innovants à l’échelle pan-européenne. Cette approche permettra de réduire la fragmentation actuelle du marché et d’enrichir la gamme de solutions de paiement pan européennes dans laquelle l’euro numérique devra s’intégrer.

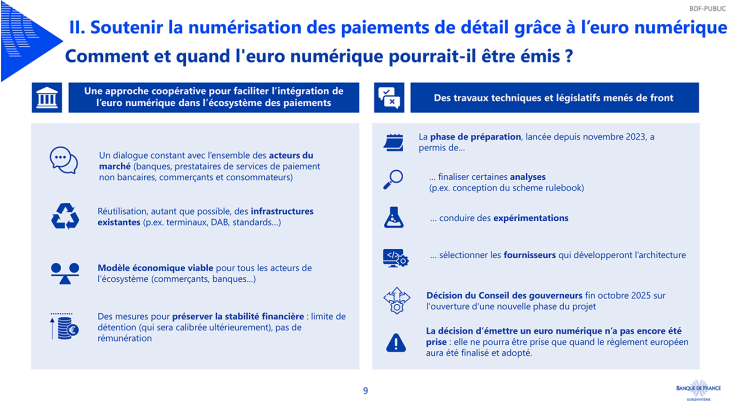

Dans cette optique, nous dialoguons étroitement avec les associations de consommateurs, les associations de commerçants, les banques commerciales et les autres intermédiaires privés – aussi bien au niveau européen qu’au niveau national.

Ces échanges sont notamment précieux pour identifier les éléments existants qui pourraient être réutilisées en l’état, autant que possible – par exemple certaines infrastructures (comme les terminaux de paiement), mais aussi certains standards déjà utilisés par l’industrie, qui seraient compatibles avec notre objectif de souveraineté.

Nous voulons aussi inciter les acteurs privés à concevoir des solutions de paiement en euro numérique attractives et innovantes à travers la définition d’un modèle économique viable pour tous les acteurs de l'écosystème. En particulier, les intermédiaires privés pourront facturer des commissions aux commerçants – dont le montant pourrait être encadré pour atteindre un niveau inférieur ou proche des commissions sur les paiements par carte. En outre, les intermédiaires privés économiseront certains coûts, notamment les frais de gestion du réseau (scheme fee), qui seront pris en charge par l'Eurosystème.

Enfin, nous veillerons à ce que l'euro numérique ne présente pas de risque pour la stabilité financière. Une limite de détention sera mise en place pour garantir que l’euro numérique soit utilisé comme un moyen de paiement et non pas comme un actif d’investissement.

Le projet progresse donc à un rythme soutenu, mais il reste encore plusieurs étapes importantes avant que les citoyens puissent commencer à utiliser l’euro numérique.

Les deux dernières années ont été décisives : elles ont permis de finaliser la conception de l’euro numérique, de sélectionner les prestataires techniques chargés de développer son architecture opérationnelle et d’accompagner le processus législatif actuellement en cours.

Selon le calendrier actuel, le déploiement de l’euro numérique interviendrait de manière progressive, à compter de fin 2028. D’ici la fin du mois, le Conseil des gouverneurs de la BCE décidera s’il convient de passer à une nouvelle phase préparatoire du projet. Cette étape marquerait une avancée concrète supplémentaire vers la mise en œuvre technique de l’euro numérique.

Je tiens cependant à souligner que la décision d'émettre l'euro numérique n'a pas encore été prise. Cette décision ne pourra être prise par l’Eurosystème qu’à l'issue d'un débat démocratique impliquant le Parlement européen et les États membres. Ce débat a débuté en juin 2023 avec la présentation d'un projet de règlement par la Commission et se poursuivra parallèlement aux travaux menés par l'Eurosystème.

Conclusion

Comme vous pouvez le constater, à la Banque de France nous sommes fermement déterminés à soutenir l’innovation, non seulement en contribuant à l’élaboration d’un cadre réglementaire adapté, mais aussi en innovant nous-même avec la Banque Centrale Européenne et les autres banques centrale de l’Eurosystème.

Cela dit, le secteur privé conserve le rôle majeur pour concrétiser ces innovations sur le marché et proposer des solutions de paiement attractives et sûres, en particulier pour nos paiements du quotidien.

Notre objectif commun doit être, je crois, d’étendre le système monétaire actuel — fondé sur la coexistence et la complémentarité entre monnaie publique de banque centrale, et monnaie privée, dite de banque commerciale — à l’économie numérique.

Dans cette perspective, les discussions et les initiatives qui se développent actuellement et qui sont portées par les intermédiaires financiers européens, comme celles menées par le consortium EPI (European Payments Initiative) avec son service Wero, ou encore celles visant à développer une offre de dépôts tokenisés et de stablecoins en euros sont très importantes et bienvenues. Il importe en effet qu’un large éventail de solutions de paiement se développe à l’avenir. Celui-ci doit inclure monnaie tokénisée privée, émise par les acteurs financiers régulés européens et monnaie tokenisée publique, émise par les banques centrales de l’Eurosystème, pour doter l’économie numérique européenne d’un système monétaire sûr, efficace, à la hauteur des ambitions européennes en matière de souveraineté et qui assure à chacun la liberté de choix de ses moyens de paiement.

Je vous remercie pour votre attention et me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions.

Télécharger l'intégralité de la publication

Mise à jour le 15 Octobre 2025