- Accueil

- Interventions des sous-gouverneurs

- Le changement climatique pèse déjà sur n...

Le changement climatique pèse déjà sur nos économies

Intervenant

Agnès Bénassy-Quéré, Seconde sous-gouverneure de la Banque de France

Mise en ligne le 14 Novembre 2025

Agnès Bénassy-Quéré, novembre 2025

À l’occasion de la 30ème « Conférence des Parties » (COP30) à Belém (Brésil), le Réseau international des banques centrales et agences de supervision bancaire (NGFS, 148 membres) a rappelé que, si la lutte contre le réchauffement climatique a un coût, ce coût est largement inférieur à celui des dommages économiques et financiers induits par le changement climatique.

Le NGFS est connu pour ses scénarios macro-climatiques à long terme (25 ans) et à « court terme » (5 ans). Mais les coûts du réchauffement sont déjà une réalité observable. L’Europe chauffe plus vite que d’autres régions du monde et la France a déjà atteint +1,9 °C par rapport à l’ère préindustrielle, selon Météo-France. La température moyenne augmente, et surtout les phénomènes météorologiques extrêmes se multiplient, affectant l’activité et détruisant du capital public, privé et naturel.

Le coût des événements météorologiques extrêmes comporte deux volets : le coût direct des dommages physiques tels que les destructions d’habitations ; et le coût indirect, lié aux pertes de revenus qui peuvent être durables, si l’on songe par exemple au recul de l’activité touristique lorsqu’une forêt est en partie détruite par une tempête. On ne parlera pas ici du coût lié aux pertes de vies humaines, malheureusement déjà une réalité mais dont le chiffrage pose toutes sortes de questions éthiques.

Le coût direct des dommages

La France est principalement exposée aux inondations et aux sécheresses ainsi qu’aux cyclones en outre-mer. Les tempêtes et inondations sont les premières causes historiques de pertes économiques directes liées aux événements extrêmes en France. La tempête Xynthia, en 2010, a par exemple coûté 1,5 milliard d’euros aux assureurs. D’après un Rapport d’information du Sénat, le total des dommages directs lors de cette tempête serait de 2,5 milliards d’euros, soit 0,13 % du PIB de 2010.

Selon la Direction du Budget, les indemnisations de dommages liés aux inondations par la Caisse Centrale de Réassurance (CCR) ont augmenté de 23 % en France au cours des dix dernières années. Selon cette même CCR, le coût des sinistres pour les maisons individuelles lié au retrait-gonflement des argiles est passé de 400 millions d’euros par an sur la période 1989-2015 à 1 milliard d’euros par an sur 2016-2020, et jusqu’à 3,5 milliards d’euros en 2022.

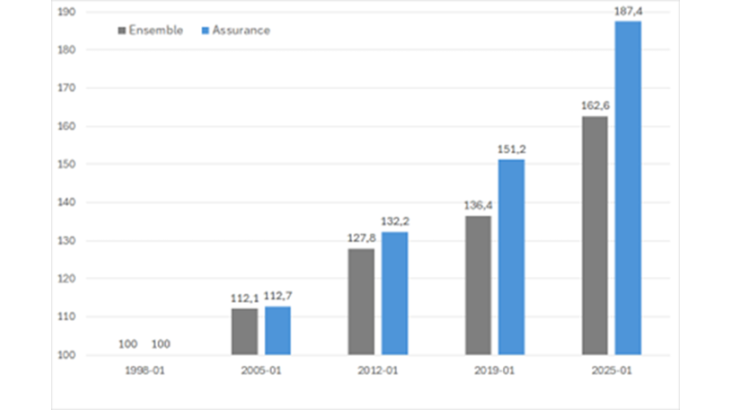

Or, cette réassurance est financée par des surprimes obligatoires sur les contrats d’assurance dommage. Au 1er janvier 2025, ces surprimes sont passées de 12 % à 20 % pour les habitations et les bâtiments professionnels (article A125-2 du Code des assurances). Le graphique 1 montre que l’indice de prix à la consommation des assurances a augmenté plus vite que l’indice d’ensemble des prix à la consommation à partir de 2012 même si, à l’évidence, l’écart ne peut être entièrement attribué à l’évolution du climat.

Graphique 1 : indice des prix à la consommation harmonisé en France : ensemble et assurance (base 100 1998-01)

Le renchérissement des assurances touche aussi les entreprises. Les cotisations d’assurance de dommages aux biens des professionnels (hors agriculture) s'élèvent à 9,4 milliards d’euros en 2024 selon France Assureurs (+8,1 % en 2024, après +10,9 % en 2023), dont environ 900 millions d’euros de surprimes « catastrophe naturelle ». La hausse de la surprime en 2025 devrait directement rehausser les tarifs d’environ 7 %. Les cotisations d’assurance de dommages aux biens agricoles ont connu une hausse de 15,8 % en 2023, à 1,8 milliards d’euros, portée par des cotisations spécifiques aux risques climatiques en hausse de 31,1 % en 2023, à 856 millions d’euros.

Les collectivités territoriales elles-mêmes ne sont pas à l’abri : un nombre croissant d’entre elles font face à des hausses tarifaires (voir Association des Maires de France, 2024).

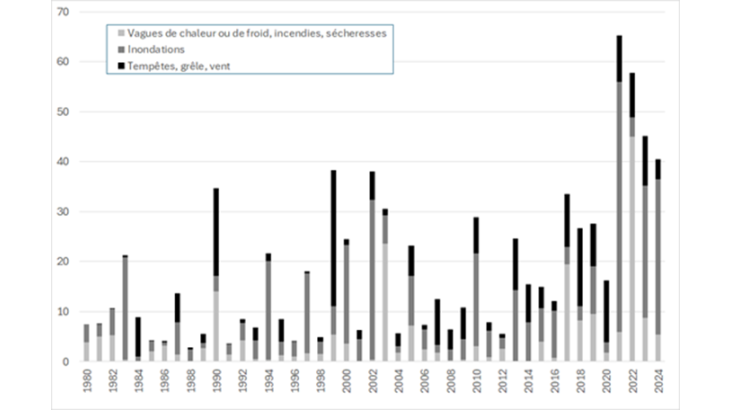

Au niveau européen, les pertes économiques directes liées aux catastrophes climatiques ont été chiffrées par l’Agence européenne pour l’environnement à 40 milliards d’euros en 2024 (environ 0,2 % du PIB de l’Union européenne), en additionnant les dommages résultant des différents types d’aléas. Ces dommages connaissent une hausse tendancielle, avec une accélération depuis quatre ans (graphique 2).

Graphique 2 : Pertes économiques annuelles associées aux événements extrêmes dans l’Union européenne (milliards d’euros)

Le coût économique des épisodes extrêmes

Contrairement aux dommages physiques, les coûts économiques des épisodes climatiques extrêmes ne se mesurent pas directement. Ainsi, le PIB français a augmenté de 0,3 % au deuxième trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent, malgré un épisode caniculaire en juin. Toutefois, cela ne prouve aucunement que l’effet du réchauffement est bénin. Il peut être décalé dans le temps (dans l’année, voire sur des décennies si des journées d’éducation ont été perdues ou des écosystèmes détruits). Il faut aussi se demander comment aurait évolué le PIB sans l’épisode caniculaire (voir Insee, septembre 2025).

Usman, González-Torres Fernández et Parker (2025) ont estimé l’impact des vagues de chaleur, des sécheresses et des inondations sur l’activité au niveau le plus fin des régions européennes (NUTS-3, 1160 régions, équivalentes à des départements français), sur la période 1995-2022. Ils trouvent un effet récessif marqué, notamment des sécheresses et des inondations. Ils se sont ensuite servis de cette estimation pour calculer l’impact des événements météorologiques extrêmes de l’été 2025 en Europe (Usman, Parker et Vallat, 2025). Ils trouvent une baisse de valeur ajoutée allant jusqu’à -1,4% dans les départements de l’ancienne région Languedoc-Roussillon. L’ordre de grandeur est cohérent avec ce que trouvent Costa et Hooley (2025) sur un panel de 1600 régions dans 31 pays de l’OCDE entre 2000 et 2018, même si, dans les deux cas, il s’agit d’une estimation économétrique entourée d’une importante incertitude.

Ce type de calcul, à un niveau régional fin, ne tient compte ni des déplacements d’activités d’un département à l’autre, qui pourraient atténuer les effets au niveau macroéconomique, ni de l’effet stabilisant des achats d’intrants depuis d’autres départements. C’est pourquoi il ne peut être extrapolé au niveau d’un pays. Toutefois, il fournit une indication sur les conséquences des événements climatiques extrêmes sur les entreprises à un niveau local.

De son côté, l’effet des événements climatiques extrêmes sur les prix est a priori ambigu car une catastrophe naturelle réduit à la fois l’offre et la demande à court terme. Toutefois, Kotz et al. (2024) estiment que le réchauffement climatique ferait augmenter l’inflation. D’après leurs calculs, la sécheresse de 2022 aurait causé une hausse de 0,4 à 0,9 point de pourcentage de l’inflation alimentaire en Europe, et une hausse de 0,2 à 0,4 point de pourcentage de l’inflation totale.

Un coût économique croissant

Selon les scénarios de court terme du Network for Greening the Financial System (NGFS), dans les conditions économiques et climatiques actuelles, si l'Europe connaissait une combinaison d’événements météorologiques de probabilité faible mais particulièrement sévères, la France subirait une perte de PIB de plus de 7 %, en raison notamment des dommages physiques et de la réaction des marchés financiers.

Or, en l’absence d’efforts supplémentaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les événements extrêmes augmenteront fortement au cours des décennies à venir, à la fois en fréquence et en intensité. Selon Météo-France, dans un scénario tendanciel, les vagues de chaleur seraient dix fois plus fréquentes en 2100 qu’elles ne l’étaient en moyenne sur la période 1976-2005, avec des températures supérieures à 40 °C tous les ans et des pics à 50 °C localement. L’intensité des pluies augmenterait de 15 %, accentuant le risque d’inondations.

Au-delà des événements extrêmes, le réchauffement climatique produit des effets chroniques négatifs de plus en plus marqués sur nos économies. Ainsi, les rendements des grandes cultures agricoles stagnent en Europe depuis les années 1990, alors qu’ils ont augmenté d’environ 0,6 % par an en moyenne dans les années 1960, 70 et 80. Selon Vidal (2023), un tiers de la chute de croissance serait dû au réchauffement climatique, les deux autres tiers s’expliquant notamment par l’appauvrissement des sols et la perte de diversité des cultures. Le changement climatique contribue également au dépérissement des forêts et touche de manière croissante l’industrie manufacturière et la production d’énergie via la baisse de la disponibilité de l’eau.

Conclusion

La prise de conscience des dommages climatiques est de plus en plus affirmée non seulement chez les assureurs, mais aussi parmi les chefs d’entreprises et les responsables de collectivités territoriales. Si la conscience climatique recule dans certaines opinions publiques, elle est souvent en hausse dans les économies émergentes. Dans le cadre de leurs mandats respectifs, les banques centrales et les autorités de contrôle prudentiel poursuivent leurs efforts pour anticiper les risques et aider le système financier à s’en protéger. Loin de baisser la garde, le réseau international des banques centrales et superviseurs pour le verdissement du système financier (NGFS) poursuit ses travaux. Car ne nous y trompons pas : les catastrophes climatiques vont se multiplier, avec des coûts économiques et financiers croissants. Même les plus climatosceptiques finiront par s’en rendre compte.

Télécharger l'intégralité de la publication

Mise à jour le 14 Novembre 2025