La Banque de France, dépositaire et créateur d’objets témoins du temps

Gardienne de l’or de la France, mais aussi d’inestimables richesses artistiques, la Banque de France a acquis au fil de son histoire d’importantes collections qu’elle fait découvrir au public lors des Journées européennes du patrimoine ou dans le cadre d’expositions spécialisées. Elle veille à mettre son rôle patrimonial de conservation et de création d’objets historiques au service des amateurs, des passionnés et du plus grand nombre.

La Banque de France, un expert des billets depuis plus de 200 ans

Innovation financière majeure apparue au 18e siècle, le billet de banque a vu son usage se démocratiser au fil du temps : la Banque de France a, dès sa création, accompagné ce mouvement en concevant, fabriquant et émettant plus de cent types de billets libellés en franc. Aujourd’hui premier producteur de billets en euro de l’Eurosystème, elle met également son savoir-faire au service d’autres pays.

Le « Saint-Exupéry », la dernière coupure de 50 francs émise par la Banque de France

Emblématique de la dernière gamme de billets conçus avant l’euro, le « Saint-Ex » se veut fonctionnel et moderne, en mettant à l’honneur le célèbre aviateur et écrivain dans une dominante de bleu.

Le « Foch », un billet de 100 000 francs jamais émis

Face au risque de poussée inflationniste, la Banque de France décide en 1955 de créer une coupure d’un montant exceptionnel de 100 000 francs. Le projet est finalement abandonné dans le cadre de la préparation du passage au nouveau franc décidé fin 1958.

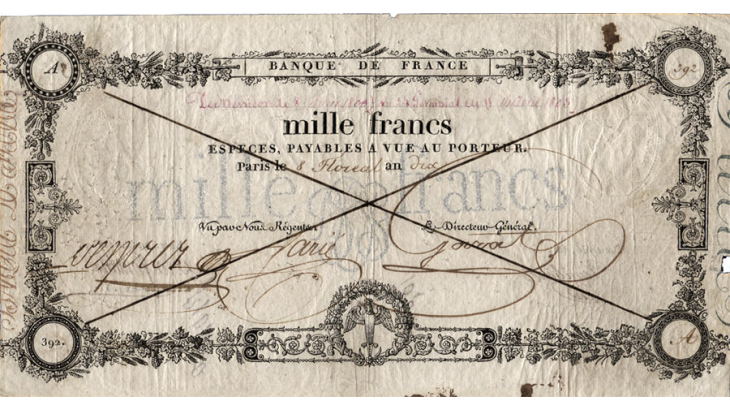

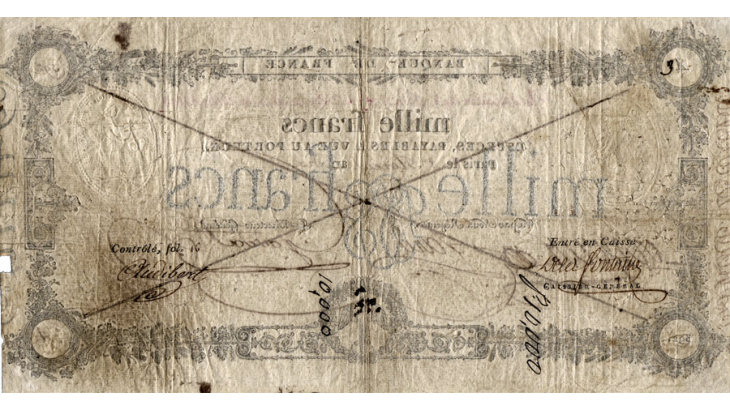

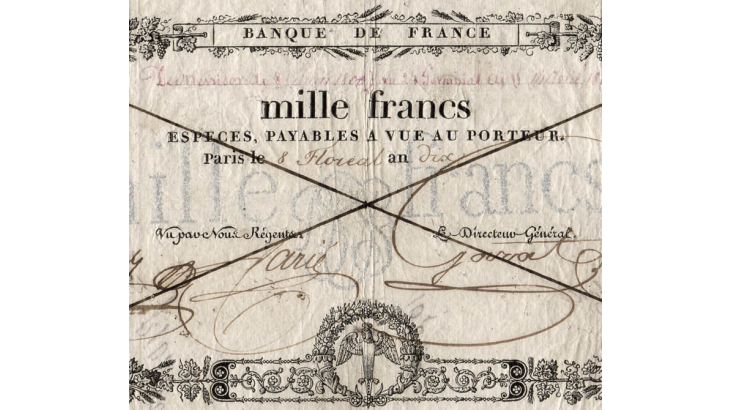

De premiers billets destinés aux paiements du commerce et de l’industrie

Les premiers billets de la Banque de France ont été émis en juin-juillet 1800, avec deux types de coupures : 500 francs et 1 000 francs. Ces valeurs faciales élevées réservaient ces billets à l’usage des principaux négociants et industriels.

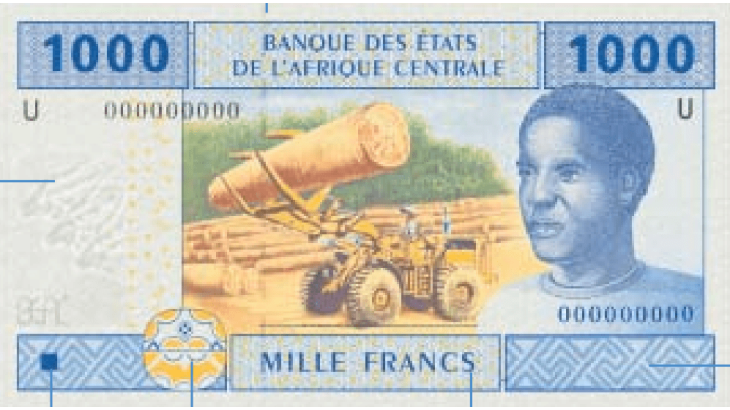

Le billet, un savoir-faire que la Banque de France exporte

La Banque de France conçoit des billets pour d’autres banques, son intervention allant, selon les cas, de l’élaboration de maquettes jusqu’à l’impression proprement dite. Elle fournit notamment la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC).

Pour aller plus loin

Collection de pièces

Le médaillier de la Banque de France a près de 150 ans et raconte vingt-cinq siècles d’histoire. Il compte près de 30 000 monnaies (pièces, jetons et médailles), et ses pièces remarquables sont régulièrement exposées.

Cyrus II le Grand, hémistatère au type de la créséide (entre 554 et 529 avant J.-C.)

Cette pièce en argent est l’une des plus anciennes de la collection de la Banque de France. Cyrus le Grand est le fondateur de l’empire perse achéménide. Il est le vainqueur du roi de Lydie, Crésus, qui avait fait frapper une des plus anciennes monnaies connues à ce jour, la créséide.

Aes Signatum, une des premières monnaies latines (274 avant J.-C.)

Les premières monnaies latines se présentaient sous forme de lingots de bronze. Elles portaient souvent des emblèmes guerriers (boucliers, épées) ou économiques (porcs, bœufs). Il n’existait pas à l’époque de monnaie divisionnaire : on cassait donc le lingot pour pallier leur absence.

Athènes, tétradrachme (vers 460 av. J.-C.)

Les cités grecques ont frappé monnaie dès le 6e siècle avant J.-C. Ces cités indépendantes adoptent un monnayage particulier et varié qui rappelle leur divinité protectrice, comme l’illustre cette pièce d’argent à l’effigie de la chouette d’Athéna.

Jean II Le Bon, franc à cheval (1360)

Il s’agit de la première apparition du franc : cette pièce était destinée à payer la rançon du roi fait prisonnier par les Anglais. Le choix du mot « franc » est alors un geste politique pour répondre au besoin d’affirmation nationale naissant pendant la guerre de Cent Ans.

Le franc germinal (an XI)

Avec la création du franc germinal en 1803, Napoléon Bonaparte, Premier Consul, assigne à la monnaie un poids fixe d’argent et d’or, garant de la stabilité des transactions commerciales. Elle devient une référence européenne pendant plusieurs décennies.

Collection de peintures et mobilier

Réparties dans les écrins que sont les salons d’apparat de l’Hôtel de Toulouse et la Galerie dorée, les collections de peintures et de mobilier de la Banque de France sont le fruit d’une remarquable politique d’acquisition de tableaux, meubles, tapisseries et objets d’art poursuivie jusqu’à nos jours. Ces pièces témoignent de l’âge d’or des arts décoratifs français.

Jean-Honoré Fragonard, « La Fête à Saint-Cloud »

Fleuron des collections de la Banque de France, cette toile est un des chefs-d’œuvre du maître, avec ses harmonies de vert et or relevées de quelques pointes de rouge. Un voile de mystère entoure l’origine de l’œuvre, dont le nom n’est nulle part mentionné avant 1862.

Les deux toiles de Boucher (1755)

Inspirés de l’Aminte du Tasse, ces tableaux font partie d’un ensemble de quatre toiles commandé par Madame de Pompadour pour son château de Crécy, racheté en 1757 par le fils du comte de Toulouse.

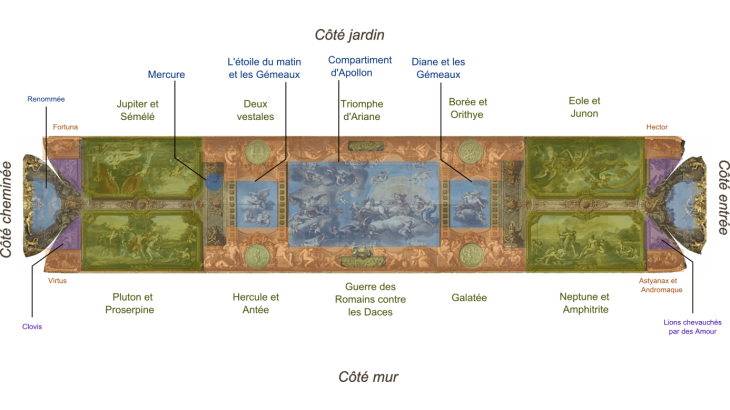

La voûte de la Galerie dorée

Peinte à fresque par François Perrier entre 1646 et 1649, elle est fidèlement recopiée suite à sa dégradation au 19e siècle. Au centre, en majesté, le char d’Apollon précédé de l’étoile du matin et suivi de la Lune traversant le ciel. Aux quatre coins, les quatre éléments.

Les tableaux italiens du 17e siècle

Achetés par Louis Phélypeaux de la Vrillière pour orner la Galerie dorée d’origine, ce sont des chefs-d’œuvre de l’école romaine moderne. Saisies à la Révolution, les toiles d’origine se trouvent désormais au Louvre et dans d’autres musées nationaux.

Le baromètre et le thermomètre (vers 1720)

Ornées d’un décor de bronze doré figurant homards, ancres marines et vent soufflant, ces pièces en marqueterie sont l’œuvre de l’ébéniste André-Charles Boulle et de Gilles-Marie Oppenord.

Les boiseries

Des travaux de décorations de la Galerie dorée, pour la mettre notamment au goût du jour, furent entrepris par le Comte de Toulouse en 1715, et confiés à Robert de Cotte (1656-1735), architecte du roi. Le nouveau décor de lambris fut exécuté par le sculpteur du roi, François Antoine Vassé (1681-1736), sur un double programme iconographique associé à la marine et à la chasse qui correspondait aux charges du Comte de Toulouse d’amiral de France et de Grand veneur. Ainsi, deux trophées encadrent la Galerie dorée : au-dessus de la porte, le triomphe de Diane Chasseresse et à l’autre extrémité, au-dessus de la cheminée, le triomphe d’ENée, accompagné de Vénus et d’Eurus, vent des tempêtes. L’ensemble de tapisseries des « Triomphes marins », offert par Madame de Montespan à son fils le Comte de Toulouse, servit d’inspiration pour les décors marins. Placés dans un ordre légèrement différent, les dix tableaux de la collection de Louis Phélypeaux de la Vrillière furent redécoupés et insérés dans les boiseries. Six miroirs réfléchissent la lumière des larges fenêtres qui furent installées en symétrie.

Mise à jour le 13 Décembre 2024