Identifier les chocs géopolitiques au moyen de restrictions de signe à haute fréquence

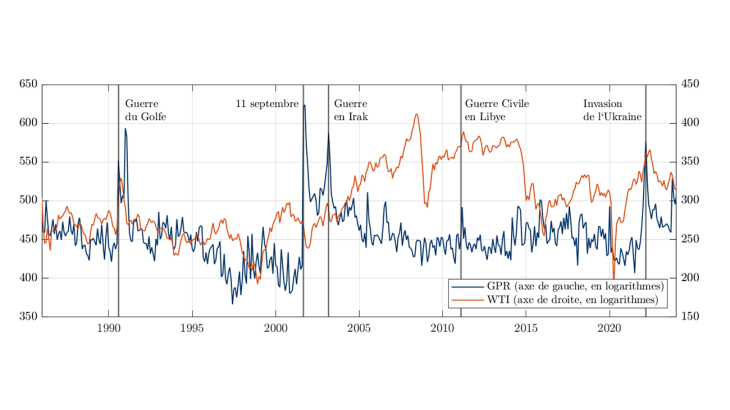

Différents types de chocs géopolitiques peuvent être identifiés en observant les co mouvements de l’indice de risque géopolitique et des prix du pétrole autour d’épisodes géopolitiques clés. Pour ce faire, je construis une nouvelle base de données des réactions « surprises » sur trois jours de l’indice de risque géopolitique et des prix du pétrole lors de 31 événements géopolitiques majeurs depuis 1986. L’idée est de se concentrer sur les évolutions de l’indice de risque géopolitique et des prix du pétrole lors de la survenue d’événements géopolitiques majeurs. Lorsque l’indice GPR et les prix du pétrole augmentent ensemble, j’interprète l’événement comme un choc géopolitique énergétique. Lorsque l’indice GPR augmente mais que les prix du pétrole diminuent, je l’interprète comme un choc géopolitique macroéconomique.

Ce co-mouvement entre les prix du pétrole et l’indice de risque géopolitique est mesuré à l’aide d’une fenêtre de trois jours autour d’événements-clés – une technique inspirée des méthodes à haute fréquence employées dans la recherche relative à la politique monétaire. En particulier, l’étude s’appuie sur l’approche développée par Jarociński et Karadi (2020), qui utilise des réactions de marché à court terme pour distinguer des chocs qui se superposent. En appliquant ce cadre à des événements géopolitiques, l’étude construit une base de données de « surprises » – des variations soudaines du risque et des prix du pétrole – et l’intègre dans un modèle vectoriel autorégressif (VAR) structurel identifié en imposant des restrictions de signe sur le co-mouvement de l’indice GPR et des prix du pétrole lors des principaux événements géopolitiques dans la série de l’indice GPR (>3 écarts type).

Effet inflationniste ou désinflationniste ? Cela dépend du type de choc

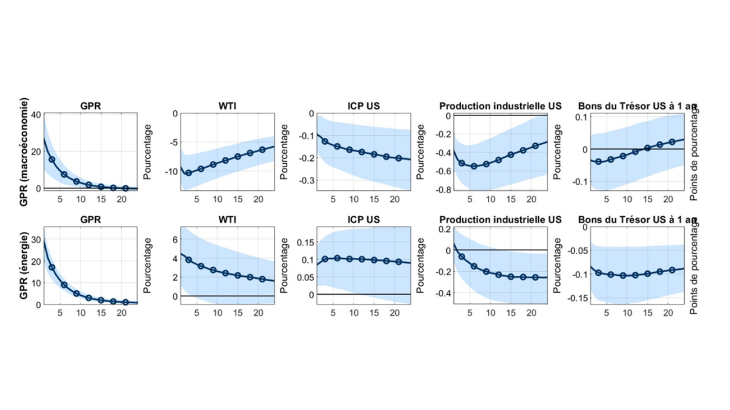

Les effets de ces chocs sur l’économie américaine diffèrent de manière importante. Comme illustré dans la figure 2, si les deux types de choc entraînent une contraction de la production, leurs effets sur l’inflation divergent. Les chocs géopolitiques énergétiques entraînent une hausse du risque géopolitique et des prix du pétrole. Ils agissent comme des chocs d’offre défavorables, augmentant les coûts de production et les prix à la consommation. En revanche, les chocs géopolitiques macroéconomiques accroissent habituellement le risque géopolitique mais sont associés à une baisse des prix du pétrole, reflétant des inquiétudes du côté de la demande. D’un point de vue quantitatif, les chocs géopolitiques énergétiques se traduisent en moyenne par une hausse de l’inflation allant jusqu’à 0,2 %, tandis que les chocs macroéconomiques la réduisent en moyenne de 0,1 % à 0,4 %. Cet effet inflationniste des chocs énergétiques persiste pendant plusieurs mois et reflète leur caractère de chocs d’offre, comme les chocs conventionnels sur les prix du pétrole.

Figure 2. Effets macroéconomiques des chocs macroéconomiques et énergétiques mesurés par le GPR