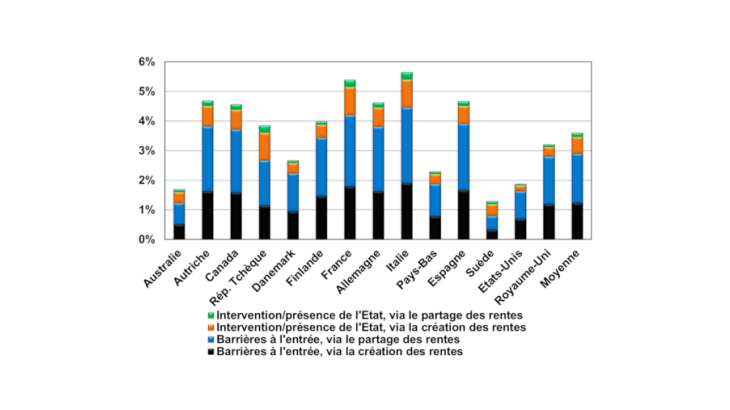

Une abondante littérature économique s’est intéressée à l’impact de la concurrence sur la productivité, souvent à l’aide des indicateurs OCDE des réglementations anticoncurrentielles sur le marché des biens (PMR) pour évaluer l’absence de concurrence (cf., par exemple, Conway et al., 2006 ; et Barone et Cingano, 2011). Certaines études ont également utilisé les indicateurs OCDE de la législation sur la protection de l’emploi (EPL) afin d’évaluer l’impact sur la productivité d’un manque de flexibilité sur le marché du travail (cf., par exemple, Bassanini, Nunziata et Venn, 2009). Récemment, Cette, Lopez et Mairesse (2018) ont proposé de nouvelles mesures de la création et du partage des rentes sur un panel de données pays-secteur, évalué la relation entre ces nouvelles mesures et les indicateurs PMR et EPL de l’OCDE, et estimé l’impact de ces nouvelles mesures sur la productivité.

Quelle est l’originalité de nos nouvelles évaluations ?

Alors que les mesures habituelles de la concurrence, telles que l’indice de Lerner, supposent un marché du travail parfait, notre nouvelle mesure de la création de rentes, qui est un taux de marge notionnel, relâche cette hypothèse en tenant compte du fait que les travailleurs peuvent s’approprier, par le salaire, une part de la rente créée. La mesure correspondante de la part de la rente appropriée par les travailleurs montre que la rente est, en moyenne, partagée de façon égale entre entreprises et travailleurs mais que ce partage est très hétérogène. Par conséquent, la comparaison de ces taux de marge notionnels entre pays, secteurs et années diffère nettement de celle réalisée à l’aide de l’indice de Lerner (et donc uniquement à partir de la rente de l’entreprise). En outre, les variations de l’indice de Lerner n’étant pas nécessairement directement liées aux variations de la rente des travailleurs, elles ne constituent pas une bonne approximation de l’évolution de la création de rentes. En effet, l’augmentation (diminution) de la rente des entreprises résulte pour moitié de la baisse (hausse) de la rente des travailleurs et pour une autre moitié de la hausse (baisse) de la rente totale.

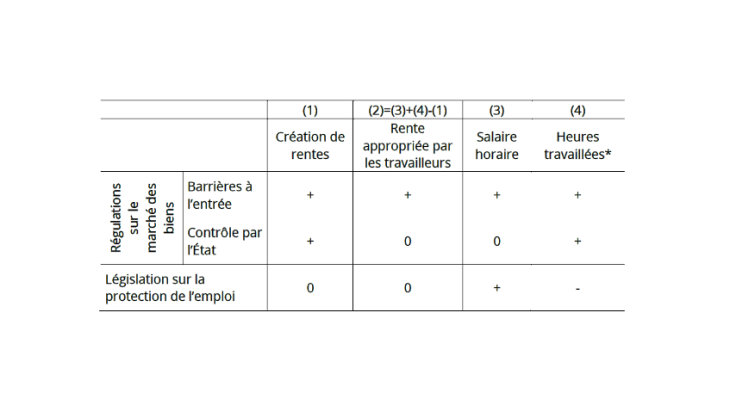

Quel impact de la réglementation du marché et de l’emploi sur la création et le partage des rentes ?

Dans le modèle théorique de Blanchard et Giavazzi (2003), la création de rentes résulte des régulations sur les marchés de biens, tandis que le partage de ces rentes est influencé par les régulations sur le marché du travail. Ce modèle trouve une confirmation empirique dans Askenazy, Cette et Maarek (2018) qui utilisent le prix de la valeur ajoutée et la part du travail dans la valeur ajoutée comme indicateurs de la création et du partage des rentes. Les nouvelles mesures proposées par Cette, Lopez and Mairesse (2018) permettent une meilleure compréhension des relations entre régulations sur les marchés des biens et du travail et confirment globalement ces conclusions théoriques, mais avec des différences intéressantes. Le tableau 1 présente ces relations et montre que : (a) la PMR a des effets positifs sur la création de rentes et sur la part de ces rentes que les travailleurs peuvent s’approprier ; (b) ces effets sont plus importants pour les barrières à l’entrée que pour les régulations de contrôle par l’État ; (c) l’EPL a un impact positif sur le salaire horaire ; mais (d) pas d’impact significatif sur la part des rentes que les travailleurs peuvent s’approprier, un impact négatif sur les heures travaillées contrebalançant l’impact positif sur le salaire horaire. De plus, les résultats de l’estimation par niveau d’éducation montrent que ces deux effets opposés d’EPL sur les salaires et sur les heures travaillées sont plus forts pour les travailleurs faiblement ou moyennement qualifiés que pour les travailleurs hautement qualifiés.