Le changement climatique est susceptible d'exercer une pression à la hausse sur le prix des matières premières. En effet, le changement climatique augmente l'intensité et la fréquence des phénomènes météorologiques violents, ce qui affecte les rendements agricoles et, en fin de compte, le prix des denrées alimentaires. De même, la transition énergétique risque de peser sur le prix des matières premières en déplaçant la demande vers des équipements nécessitant de grandes quantités de matières premières (ex. véhicules électriques, éoliennes, etc.).

Face à ces risques croissants sur les matières premières, il convient d'examiner le comportement des entreprises : comment les entreprises absorbent-elles les chocs sur le prix des matières premières? Quelles sont les conséquences de ces chocs en termes de rentabilité, de productivité ou de risque de crédit? Répondre à ces questions permet de mieux évaluer la capacité des entreprises à faire face à la transition climatique et, plus largement, aux chocs sur les matières premières, quelle que soit leur origine (crise énergétique, catastrophes naturelles).

Pour répondre à ces questions, je m’intéresse à un secteur très consommateur en matières premières : l’industrie manufacturière. Cependant, chaque sous-secteur de cette industrie consomme des matières premières très spécifiques : les matières premières agricoles sont principalement consommées par l'industrie alimentaire et non par la métallurgie. Je me concentre donc sur les chocs qui affectent directement ou indirectement toutes les matières premières, et donc tous les sous-secteurs : à savoir les chocs sur les matières premières fossiles. En effet, la majeure partie de la production de matières premières dépend des ressources fossiles. Dès lors, je construis un instrument « shift-share » pour expliquer la dynamique des ratios financiers des entreprises : la partie « share » de l'instrument (l'exposition) est la dépendance de l'entreprise aux matières premières ; la partie « shift » (les chocs) utilise les fluctuations des prix du pétrole brut.

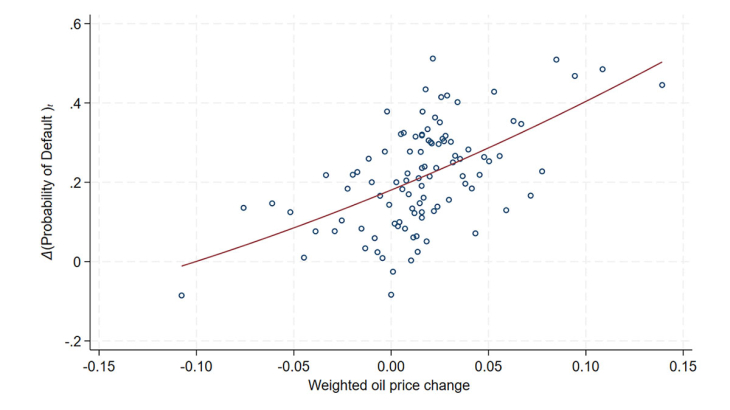

À partir de ce cadre, je montre l'impact des chocs pétroliers sur les principaux indicateurs financiers et opérationnels, notamment la valeur ajoutée, l'emploi, les salaires réels, la part travail, les marges, les dividendes, la productivité et le risque de crédit (voir figure 1). Je souligne les effets asymétriques des hausses et des baisses des prix du pétrole. Une augmentation d'un écart-type des chocs pétroliers pondérés entraîne une baisse de 396 euros de la productivité (en euros de 2024) et une augmentation de 0,30 point de pourcentage de la probabilité de défaillance, alors qu'il n'y a pas d'effet significatif dans le cas d'une baisse des prix du pétrole, ce qui conduit à des effets persistants des augmentations des prix du pétrole à moyen terme. Je montre également des effets hétérogènes des augmentations du prix du pétrole en fonction de la taille de l'entreprise et de l'intensité énergétique.

Ce document a des implications pour les décideurs politiques, en particulier ceux qui se préoccupent de la stabilité financière et de la compétitivité, et plus généralement pour ceux qui étudient les risques liés à la transition climatique.

Mots-clés : choc pétrolier, prix du pétrole, matières premières, valeur ajoutée, partage de la valeur ajoutée, masse salariale, marge bénéficiaire, défaillance, productivité, risque climatique, risque de transition, risque physique, risque de crédit

Codes JEL : D33, E32, G3, G33, G35, Q41