- Accueil

- Publications et statistiques

- Publications

- Les procédures amiables au bénéfice des ...

Les procédures amiables au bénéfice des entreprises en sortie de crise

Billet n°234. Les procédures amiables de règlement des difficultés financières, en préservant la réputation des entreprises, peuvent favoriser leur rebond. Pourtant, les dirigeants y ont peu recours, en partie par manque d’information sur ces dispositifs. Les petites entreprises bénéficieraient à se tourner vers les possibilités de restructuration dites de sortie de crise pensées pour elles.

Le Livre IV du Code de Commerce porte sur le traitement des entreprises en difficulté. Deux grandes catégories de procédures existent : les procédures amiables et les procédures collectives. Les premières possèdent un certain nombre d’avantages, encore assez méconnus à ce jour. Il est donc crucial de clarifier leurs fonctionnements respectifs afin que les entreprises puissent s’orienter vers les procédures les plus adaptées à leur situation.

Les procédures amiables de mandat ad hoc et de conciliation se distinguent par leur caractère confidentiel. Seuls les créanciers sélectionnés par le dirigeant sont invités à renégocier la dette de l’entreprise, sous le contrôle d’un mandataire ad hoc ou d’un conciliateur. L’opération reste privée : les créanciers non signataires ne seront pas concernés ni même prévenus de la renégociation. La réputation de l’entreprise est donc protégée, ce qui maximise sa survie : 70% des entreprises en moyenne parviendraient à un accord à l’issue d’une procédure amiable selon les dires d’experts, un chiffre toutefois difficile à estimer du fait de la nature confidentielle des procédures (Borga et al, 2018).

Les procédures de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire sont, quant à elles, publiques. Leur ouverture donne lieu à publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) et apparaît sur l’extrait K-bis de l’entreprise. Tous les créanciers participent à la renégociation de la dette de l’entreprise, c’est pourquoi elles sont dites « collectives ». En sauvegarde, 60% des entreprises environ parviennent à un accord de restructuration de leur dette, contre 25% en redressement judiciaire. 5% des entreprises en moyenne concluent un plan de cession totale de leur activité (Epaulard et Zapha, 2021).

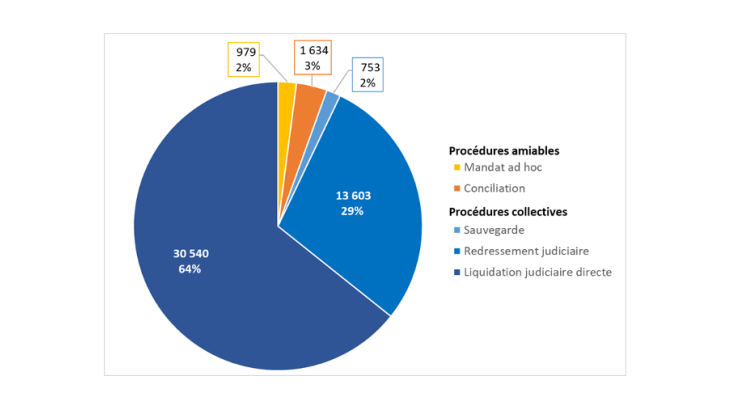

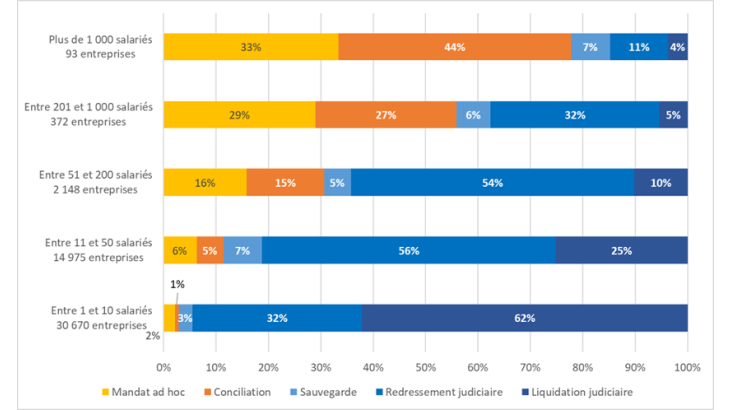

Malgré le plus grand taux de survie associé aux procédures amiables, les entreprises y ont très peu recours : elles ne représentent que 5% du total des entrées en procédure, près des 2/3 consistent en des entrées en liquidation judiciaire directe (graphique 1). Deux hypothèses sont envisageables pour expliquer ce paradoxe. La première est liée à la taille et au niveau d’information des entreprises qui entrent en procédure. Les redressements et liquidations judiciaires directes sont majoritairement le fait de microentreprises (95% des défaillances en moyenne). Le graphique 2 fait apparaître une corrélation entre taille de l’entreprise et le recours aux procédures amiables. Le manque d’information des micro-entrepreneurs sur l’existence de procédures alternatives pourrait ainsi expliquer l’absence de réponse précoce face à leurs difficultés financières.

Par ailleurs, une deuxième explication possible de ce faible recours aux procédures amiables tiendrait au fait que les plus petites entreprises ont sans doute plus de mal à anticiper leurs difficultés. Contrairement aux grandes structures, elles ont probablement moins de résilience face à une cessation des paiements à la fois moins prédictible et plus vite irrémédiable.

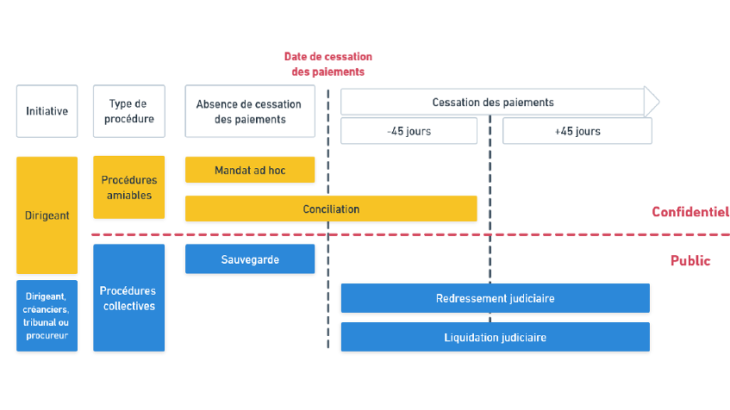

La cessation de paiement est un élément pivot du droit des faillites

La cessation de paiement se définit par l’incapacité pour l’entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Comme illustré par le graphique 3, l’état de cessation des paiements marque la distinction entre :

- Les procédures préventives : le mandat ad hoc, la conciliation et la sauvegarde, qui ne peuvent être ouvertes que sur l’initiative du dirigeant et en l’absence de cessation des paiements (ou pour une cessation de paiement inférieure à 45 jours en conciliation)

- Les procédures de défaillance : le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire, dont l’ouverture est obligatoire une fois que l’entreprise est en état de cessation des paiements (s’il n’y a pas eu d’ouverture de conciliation par ailleurs).

Il revient à l’expert-comptable de l’entreprise de caractériser la cessation des paiements et d’en fixer la date. Il peut, autant que possible, avertir le dirigeant en amont pour l’orienter vers les procédures préventives qui maximiseront les chances de rétablissement de l’entreprise. L’entrée en redressement judiciaire, et a fortiori en liquidation judiciaire, signale généralement une situation saisie trop tardivement. Le rôle de conseiller de l’expert-comptable est d’autant plus important pour les très petites entreprises dont la fenêtre de prévention est probablement restreinte

Protéger la réputation de l’entreprise pour optimiser sa survie

Epaulard et Zapha (2021) montrent, par comparaison de la procédure de sauvegarde avec le redressement judiciaire, que les chances de survie associées à chaque procédure proviennent en partie d’un effet de réputation.

Le mécanisme serait le suivant : le faible taux de restructuration en redressement judiciaire (25% des redressements judiciaires donnent lieu à un accord de restructuration) pourrait effrayer les parties prenantes de l’entreprise en difficulté. Par crainte d’une issue défavorable, elles s’éloigneraient de l’entreprise, dégradant son environnement économique et diminuant ses chances de survie par un effet auto-réalisateur. Outre le caractère tardif de l’entrée en redressement judiciaire, les coûts indirects générés par cette procédure sont conséquents : ils peuvent s’élever jusqu’à 20% de la valeur de l’entreprise.

Parallèlement, la procédure de sauvegarde présente de meilleurs taux de restructuration (60% d’accords de restructuration) et bénéficie d’une moins mauvaise réputation. On peut penser que ces résultats sont généralisables aux procédures amiables, qui profitent à la fois d’un fort taux de survie (70% d’accords de restructuration) et d’une confidentialité qui assure la protection de la réputation de l’entreprise.

À situation financière donnée, les procédures préventives et amiables préservent ainsi bien mieux les chances de rebond des entreprises, c’est pourquoi elles doivent être privilégiées.

L’effet du covid-19 sur les procédures de restructuration

Avec une sortie de crise différenciée selon les secteurs (Lemaire et al, 2021), de nombreuses mesures (plan d’investissement, prêts participatifs, prolongement des PGE, etc.) visent à limiter les risques d’une hausse des difficultés pour certaines entreprises, notamment les microentreprises, TPE et PME. Dans cet arsenal de sortie de crise, il ne faut pas oublier les procédures de restructuration. Dès les premiers signes de fragilité, les entreprises doivent être encouragées à se tourner vers les tribunaux de commerce pour être orientées vers les solutions les plus adaptées à leur situation.

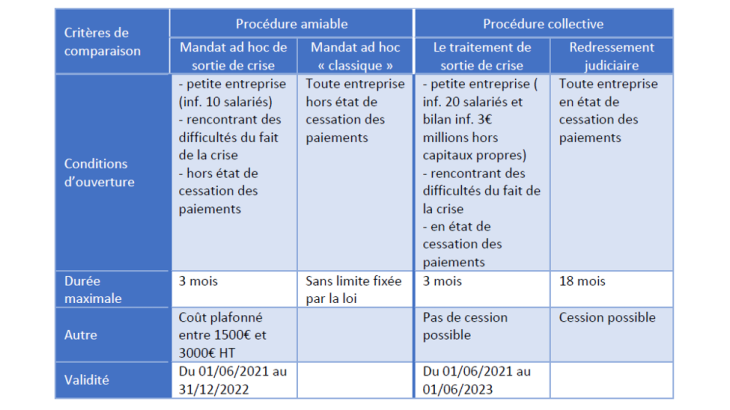

Des aménagements ont été mis en place pour faciliter leur restructuration rapide (tableau 1). De nouvelles procédures dites « de sortie de crise » sont, aux côtés des procédures classiques, à la portée des petites entreprises rencontrant des difficultés. En particulier, le plafonnement du coût du mandat ad hoc et la simplification de la déclaration des créances, par simple déclaration du dirigeant et analyse bilancielle, permettent d’alléger le processus et rendent la restructuration plus accessible. La limitation à trois mois des durées d’observation permet également de limiter les coûts indirects supportés par l’entreprise (Zapha, 2021).

Mise à jour le 25 Juillet 2024