La modernisation des systèmes judiciaires dans les pays européens passe souvent par la fusion des tribunaux. Ce fut le cas en Italie en 2013, en France en 2009 et aux Pays-Bas en 2008. Entre 2010 et 2016, dix pays européens ont réduit le nombre de leurs tribunaux de 15 % ou plus. Les fusions de tribunaux visent à réduire les coûts, à éliminer les entités plus petites et souvent moins efficaces, et à rompre avec les habitudes locales inefficaces. Cependant, elles peuvent également accroître la distance par rapport à la justice et risquer de surcharger les tribunaux absorbants, du moins à court terme.

Quel est l'impact des fusions de tribunaux sur leur efficacité ? Cet article se concentre sur les tribunaux de commerce français et propose une approche novatrice de l'efficacité judiciaire, qui n'est pas mesurée par la rapidité des procédures, comme c'est souvent le cas, mais par la qualité des décisions. Dans les procédures de faillite, les tribunaux doivent décider si une entreprise doit être restructurée ou liquidée. Ils sont confrontés à deux erreurs possibles : restructurer une entreprise qui ne peut être sauvée (une « erreur de type 1 ») ou liquider une entreprise qui aurait pu se redresser (une « erreur de type 2 »). Nous considérons les tribunaux comme des entités qui « filtrent » les entreprises insolvables et examinons si la réforme de 2009 a amélioré cette capacité de filtrage.

Pour mesurer l'efficacité, nous appliquons une stratégie en différence-de-différences, en comparant les faillites des entreprises touchées par la réforme à celles des entreprises qui ne l'ont pas été. L'analyse s'appuie sur un ensemble de données (presque) exhaustif de 600 000 faillites en France entre 2000 et 2019. Nous étudions des résultats tels que la probabilité de mise en redressement judiciaire, de restructuration et de survie de l'entreprise.

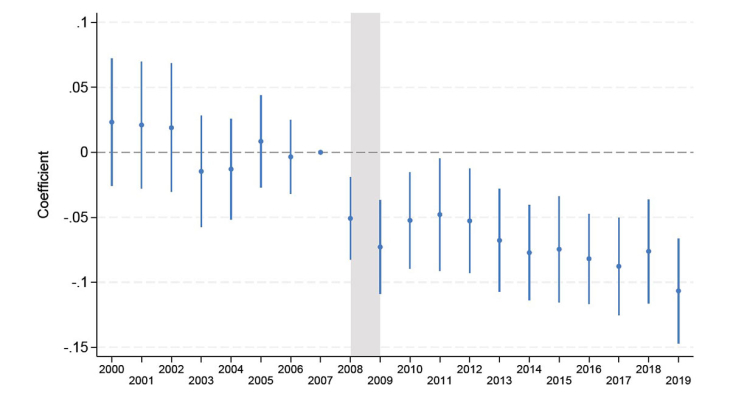

Les résultats montrent que la réforme a réduit le biais de continuation (moins d'erreurs de type 1) dans les tribunaux absorbés, sans avoir d'effet sur la survie des entreprises viables (erreurs de type 2 inchangées). Nous montrons qu'au moins une partie de la réduction du biais de continuation provient d'une probabilité plus faible de mettre en redressement judiciaire les entreprises non viables. La figure 1 illustre ce résultat : la probabilité de mise en redressement judiciaire des entreprises relevant des tribunaux absorbés diminue fortement après la réforme. Nous constatons également que la réforme n'a pas eu d'incidence sur les résultats des tribunaux absorbants, malgré les craintes exprimées à l'époque que ces tribunaux aient du mal à faire face à une charge de travail plus importante. En réalité, le comportement des tribunaux absorbants a influencé les tribunaux absorbés plus que l'inverse. Le graphique 1 montre en outre que l'effet de la réforme a été immédiat et durable, reflétant une rupture avec les habitudes locales. D'un point de vue politique, cela suggère que l'efficacité des tribunaux absorbants, plutôt que leur taille, est la clé du succès de telles réformes.

En résumé, la réforme a réduit le biais de continuation en diffusant les meilleures pratiques des tribunaux absorbants, sans augmenter le biais de liquidation. Les craintes concernant la réduction de l'accès à la justice ou l'engorgement des tribunaux ne se sont pas concrétisées. Dans l'ensemble, l'impact de la réforme a été positif.

Mots-clés : défaillance d’entreprises, tribunaux de commerce.

Codes JEL : G33, K22