- Accueil

- Interventions des sous-gouverneurs

- Monnaie numérique de banque centrale : l...

Monnaie numérique de banque centrale : l’enjeu de souveraineté

Intervenant

Agnès Bénassy-Quéré, Seconde sous-gouverneure de la Banque de France

Mise en ligne le 26 Septembre 2025

Tribune d'Agnès Bénassy-Quéré, Seconde sous-gouverneure de la Banque de France.

Le changement de pied de la nouvelle administration étatsunienne envers l’Europe nous oblige à réagir à notre très grande dépendance vis-à-vis de ce pays pour certains services critiques, notamment en matière de paiements.

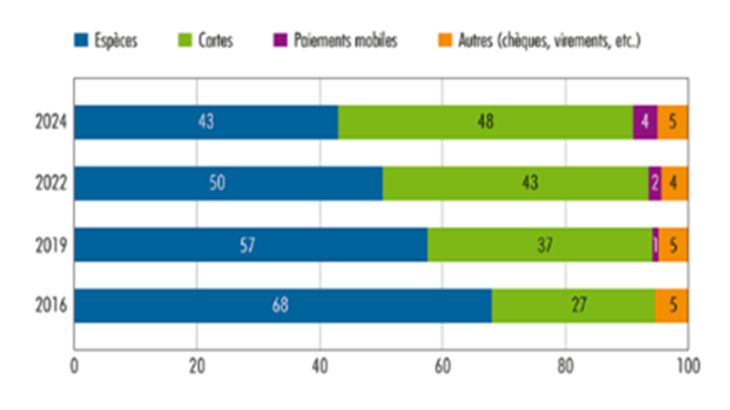

Dans la zone euro comme ailleurs dans le monde, l’usage des espèces diminue d’année en année. Les paiements se font de plus en plus par des moyens numériques : virements, cartes, applications mobiles. En France, les paiements par carte sont devenus majoritaires aux points de vente en 2024 (graphique).

Graphique. Répartition des moyens de paiement aux points de vente en France

(% du nombre de transactions)

Un double problème de souveraineté monétaire

La souveraineté monétaire peut se définir de plusieurs façons. La première, traditionnelle, est « la capacité d’un État à émettre et réguler sa propre monnaie », en faisant notamment en sorte que ce soit bien cette monnaie qui soit utilisée sur son territoire (Helleiner, 2003) ; la seconde définition est « la capacité de l’État à utiliser ses outils de gouvernance monétaire pour atteindre ses objectifs économiques » (Murau & van ’t Klooster, 2022). Quelle que soit la définition retenue, la question de la souveraineté se pose à deux niveaux : externe et interne.

Souveraineté externe (ou internationale) sur les paiements

Au premier semestre 2024, 66% des paiements par carte au sein de la zone euro passaient par des réseaux internationaux – principalement Visa et Mastercard, qui ne sont pas des entreprises européennes (Cipollone, 2025). Si ces fournisseurs de services stoppaient leur activité en Europe, 15 des 20 pays de la zone euro seraient sans solution de paiement par carte. Dans les cinq pays restants (Allemagne, Belgique, France, Italie et Portugal), les paiements au sein des frontières nationales pourraient continuer de fonctionner grâce à l’existence de réseaux de cartes bancaires nationaux – en France, le Groupement des Cartes Bancaires (CB). Toutefois, la part de marché domestique de ces solutions nationales s’érode d’année en année, au profit des réseaux internationaux (BCE, 2025). Par ailleurs, l’augmentation observée des paiements via mobile (comme Apple Pay) est majoritairement le fait d’entreprises non européennes.

Une faiblesse des solutions nationales est qu’elles ne sont pas interopérables : une carte française ne permet pas de régler des achats en Allemagne ou en Italie. La solution de virement instantané Wero, qui a remplacé Paylib en France, a vocation à remédier partiellement à ce problème. Lancée progressivement à partir de 2024, elle couvrira à terme cinq pays européens (Allemagne, Belgique, France, Luxembourg et Pays-Bas). Néanmoins, pour l’heure, Wero reste limité à quelques pays et n’est pas encore interopérable avec EuroPA, une solution développée simultanément dans trois pays d’Europe du Sud (Espagne, Italie, Portugal), et les récents efforts de rapprochement de ces solutions demeurent encore largement à concrétiser.

Il est pour le moins paradoxal de ne pas disposer, 25 ans après l’introduction de la monnaie unique, d’une solution numérique de paiement paneuropéenne indépendante dans la zone euro. Cette situation peut même être considérée comme incompatible avec le concept de marché unique européen (Balz, 2025).

Même sans imaginer un scénario catastrophe dans lequel les services de paiement d’origine étatsunienne seraient brutalement interrompus, la dépendance européenne au duopole Visa-Mastercard se manifeste dès aujourd’hui par des commissions élevées et croissantes payée par les commerçants. Selon une enquête de la Commission européenne (2024), les frais prélevés sur les paiements par cartes de débit s’élevaient en moyenne à 0,44% en 2022, contre 0,27% en 2018. En fonction de la concurrence, ces frais sont en partie répercutés par les commerçants dans leurs prix de vente, et donc à leurs clients.

Cette domination du marché des paiements par quelques acteurs non-européens s’explique par plusieurs facteurs. D’abord, le secteur des paiements repose sur des effets de réseau importants : plus un système de paiement est utilisé, plus chacun est incité à s’équiper et à l’utiliser à son tour. Ceci favorise les acteurs déjà en place, d’autant que les coûts fixes pour entrer sur le marché, en termes d’infrastructures et de recherche-innovation, sont élevés, difficiles à amortir avant d’atteindre une taille critique. Par ailleurs, les acteurs en place défendent leur position dominante par une tarification souvent peu transparente (Les Echos, 7/11/2024). Enfin, en raison de leur poids historique dans le secteur des paiements, certains acteurs internationaux détiennent des technologies propriétaires largement utilisées dans l’industrie et qui renforcent leur domination (par exemple pour le paiement « sans contact »).

Les acteurs européens n’ont, jusqu’ici, pas réussi à faire émerger une solution de paiement paneuropéenne, en raison notamment de difficultés de coordination, d’une fragmentation des technologies et des pratiques commerciales différentes entre les pays.

Souveraineté interne sur la monnaie

Le système monétaire contemporain repose sur la complémentarité entre la monnaie commerciale et la monnaie centrale. Lors d’un paiement en espèces, la forme de monnaie utilisée est la « monnaie centrale », c’est-à-dire une monnaie émise par la banque centrale, qui figure au passif de son bilan. Au contraire, lors d’un paiement par virement ou par carte, instruction est donnée à une banque commerciale de débiter un dépôt à vue en faveur d’un autre dépôt à vue. Il s’agit alors de « monnaie commerciale ».

Les deux formes de monnaie sont aujourd’hui équivalentes pour deux raisons :

- À tout moment, Manon peut retirer 100€ de billets à un distributeur, ce qui revient à échanger de la monnaie commerciale (débit de son compte bancaire) en monnaie centrale (apport de billets), au taux de 1 pour 1. Elle peut donner cette monnaie centrale directement à Nicolas.

- Si Manon choisit plutôt de faire un virement bancaire de 100€ à Nicolas, elle transfère de la monnaie commerciale de son compte sur celui de Nicolas. Pour ce faire, la banque de Manon demande à la banque centrale de débiter son propre compte de réserve de 100 € (monnaie centrale) au profit de la banque de Nicolas. Il y a donc bien, ici aussi, convertibilité au taux de 1 pour 1 entre la monnaie commerciale (les dépôts bancaires de Manon et de Nicolas) et la monnaie centrale (les réserves des deux banques à la banque centrale). Nicolas pourra à son tour convertir la monnaie commerciale reçue en billets, donc en monnaie centrale, au taux de 1 pour 1.

Si la banque de Manon n’a pas assez de réserves à la banque centrale pour fournir des billets ou réaliser un transfert, elle peut toujours en emprunter à la banque centrale, en mettant en garantie des actifs financiers de bonne qualité. Ainsi, la confiance est totale dans la convertibilité au taux de 1 pour 1 entre monnaie commerciale et monnaie centrale, et ce même si les banques commerciales créent de la monnaie en accordant des crédits (moyennant une régulation et un contrôle stricts, voir ABC de l’Économie, 2023).

Dans un monde où les espèces sont de moins en moins utilisées, la question de l’unicité et de la convertibilité de la monnaie pourrait se poser (Lane, 2025). Le risque est une forme de privatisation de la monnaie et de fragmentation des espaces monétaires, comme aux États-Unis au 19ème siècle (Chaudhuri, 2014) et, in fine, un système financier plus instable.

Les « jetons stables monétaires » : de la monnaie privée, aujourd’hui essentiellement étrangère

Les « jetons stables monétaires », ou stablecoins, sont des crypto-actifs dits de « deuxième génération » : ils sont émis par des institutions bancaires ou non bancaires, en contrepartie d’actifs financiers liquides destinés à en garantir la convertibilité au taux de 1 pour 1 dans la monnaie officielle à laquelle ils sont adossés, généralement le dollar des États-Unis. On laisse ici de côté les jetons adossés à un panier de devises et ceux adossés à des actifs tels que l’or, qui ne sont pas des jetons stables « monétaires ». On ne parlera pas non plus des crypto-actifs dits de première génération, qui ne sont adossés à aucune réserve d’actifs, connaissent des variations de cours importantes, et ne sont donc pas des « jetons stables » (McDonald, 2023).

Les stablecoins sont émis puis échangés sur une technologie de registre distribué (DLT), à l’instar des blockchains, où les transactions sont validées via des protocoles de consensus décentralisés, sans recours à un intermédiaire. Cette technologie facilite grandement les paiements transfrontières et, donc, la circulation internationale des stablecoins.

Dans le système bancaire classique à deux niveaux, la banque de Nicolas reçoit un paiement de la banque de Manon sous forme de monnaie centrale. Avec des stablecoins, Nicolas reçoit une créance sur un acteur privé qui peut être la banque de Manon (si celle-ci a émis elle-même les stablecoins) ou bien tout autre émetteur bancaire ou non bancaire. L’unicité de la monnaie n’est plus garantie par le système de paiement de gros en monnaie centrale : Nicolas doit se demander ce que vaut le stablecoin envoyé par Manon ; dans le système classique, il n’a pas à se poser de question puisque le paiement est passé par de la monnaie centrale (voir BRI, 2025).

Pour nous, Européens, le stablecoin adossé au dollar est un actif doublement non souverain : c’est une monnaie privée adossée à une monnaie publique qui n’est pas l’euro.

- Souveraineté externe : les stablecoins sont, pour 99% de leur volume global en 2025, adossés au dollar des États-Unis et souvent émis par des entreprises étatsuniennes (BRI, 2025) ;

- Souveraineté interne : même lorsqu’ils sont adossés à l’euro, ces jetons promettent mais ne garantissent pas une convertibilité de 1 pour 1 avec la monnaie centrale (billets et pièces, réserves bancaires) et avec la monnaie commerciale (dépôts bancaires), alors que cette dernière est convertible à parité avec la monnaie centrale (voir plus haut).

Les stablecoins se sont développés rapidement depuis 2020, date à laquelle ils n’existaient quasiment pas. En mai 2025, leur capitalisation atteignait déjà 255 milliards de dollars (voir BRI, 2025). À cette date, deux émetteurs – Tether et Circle - concentraient 90% du marché, transposant d’une certaine manière, dans le domaine des stablecoins, le duopole Visa-Mastercard. La nouvelle administration étatsunienne encourage activement le développement des stablecoins en dollar, notamment avec l’adoption du Genius Act le 17 juillet 2025.

Le risque, pour les pays tiers, est celui d’une « dollarisation numérique ». Ainsi, les travailleurs étrangers et les entreprises aux États-Unis seront encouragés à réaliser leurs paiements transfrontières via ces jetons. Une fois transférés à l’étranger, les stablecoins pourraient être utilisés dans des transactions locales. Le risque est particulièrement élevé dans des pays déjà touchés par des phénomènes de dollarisation partielle, en raison notamment d’un manque de confiance dans la monnaie nationale. Mais la zone euro elle-même n’est pas à l’abri. Le risque existe qu’une partie des dépôts bancaires migrent vers des stablecoins, privant les banques commerciales de ressources pour financer l’économie européenne, ou les obligeant à augmenter la rémunération des dépôts pour les conserver (voir Lubochinsky et Rojas-Breu, 2023).

Le règlement européen MiCA (Markets in Crypto-Assets) autorise l’émission de stablecoins adossés à l’euro. Il prévoit qu’une part des actifs mis en réserve par les émetteurs prennent la forme de dépôts bancaires, ce qui limite le problème de souveraineté interne (la liquidité revient dans le système bancaire). Contrairement à une idée reçue, le régulateur européen ne décourage en rien les émissions de stablecoins. Toutefois, les émetteurs sont restés relativement discrets à ce jour sur le marché européen, même si les choses sont en train de changer.

La stratégie de l’Eurosystème

Face au double problème de souveraineté, l’Eurosystème développe une stratégie à deux niveaux : paiements de détail et paiements de gros.

Paiements de détail : l’euro numérique

Un développement accéléré des solutions paneuropéennes Wero et EuroPA, une fois devenues interopérables, contribuera à réduire notre dépendance aux services de paiement extra-européens. Toutefois, il ne pourra résoudre par construction l’affaiblissement du lien entre monnaie centrale et monnaie commerciale résultant de l’essor des paiements numériques.

L’euro numérique se présentera comme un complément des espèces et des solutions de paiement numérique privées, tout comme le billet est un complément du chèque, de la carte et du virement bancaire. L’objectif n’est en aucun cas d’introduire une nouvelle monnaie, mais uniquement une nouvelle forme de monnaie centrale (Lagarde, 2020), aux côtés des espèces que l’euro numérique n’a pas vocation à remplacer.

Les principales caractéristiques de l’euro numérique seront les mêmes, dans le monde numérique, que celles du billet – le rendant ainsi comparable à un « billet numérique » :

- Cours légal : accepté partout dans la zone euro, dans tous les contextes (y compris en e-commerce) ; solution de paiement véritablement paneuropéenne et universelle.

- Confidentialité des transactions, notamment grâce à une modalité de paiement « hors ligne » utilisable en-deçà d’un certain seuil. Tout comme les paiements en espèces sont « invisibles », une fois enregistrés les retraits de billets au distributeur, ces paiements seront également « invisibles », une fois le support hors ligne abondé à partir d’un compte bancaire ou d’espèces.

L’euro numérique constituera ainsi une alternative crédible aux réseaux cartes internationaux, à l’instar de Visa et Mastercard. Il sera nativement utilisable et accessible partout en zone euro, soit un potentiel de 350 millions d’utilisateurs dans 21 pays. Il bénéficiera ainsi, dès son lancement, d’importants effets de réseau et d’une taille critique indispensable pour rivaliser avec les géants technologiques non européens. Il constituera une « plateforme pour l’innovation » pour les acteurs privés, qui pourront facilement offrir leurs services (dont Wero et EuroPA) partout en zone euro, avec des standards techniques et des règles commerciales unifiés. Enfin, il s’appuiera sur une infrastructure souveraine, développée et opérée en Europe, par des fournisseurs européens.

L’euro numérique renforcera ainsi la concurrence, ce qui contribuera à réduire les commissions pour les commerçants, d’autant que l’Eurosystème ne refacturera pas ses propres coûts.

Le cadre législatif fait l’objet d’un débat démocratique au Conseil et au Parlement européen. Conditionnellement à la finalisation de ce projet de règlement, attendue courant 2026, l’euro numérique pourrait être lancé à partir de 2028.

Selon le recensement de l’Atlantic Council, on comptait, en juillet 2025, 137 projets de monnaies numériques de banque centrale de détail dans le monde, et trois pays (Nigéria, Jamaïque et Bahamas) l’avaient déjà adoptée. La zone euro s’inscrit donc dans un mouvement mondial. À l’inverse, le refus des États-Unis de mettre un projet similaire à l’étude fait figure d’exception, qui peut s’expliquer par le rôle dominant de leurs acteurs dans le marché des paiements de détail (notamment Visa, Mastercard, Apple, PayPal) et des stablecoins.

Paiements de gros : la MNBC interbancaire

L’essentiel des paiements interbancaires en euro passent aujourd’hui par les services Target, fournis par l’Eurosystème : lorsqu’une banque A achète des titres financiers à une banque B, elle paie en donnant l’instruction à la banque centrale de débiter son compte de réserve et de créditer celui de la banque B.

Toutefois, si les titres échangés sont des titres tokénisés, c’est-à-dire s’ils sont enregistrés sous forme d’un programme sur un registre distribué, la tentation est grande que le règlement se fasse sur ce même registre distribué, sous forme de stablecoins. Comme on l’a vu, ceci pose un double problème de souveraineté : externe (les stablecoins sont essentiellement adossés au dollar, émis par des entreprises étatsuniennes), et interne (le règlement échappe à la banque centrale qui ne peut garantir ni la liquidité, ni l’unicité du moyen de paiement). Voir Banque de France (2025).

En juillet 2025, le Conseil des gouverneurs de la BCE a décidé de lancer une stratégie en deux temps pour la monnaie numérique de banque centrale de gros (BCE, 2025) :

- À court terme (avec une première étape dès 2026), le projet « Pontes » offrira aux acteurs de marché une solution de règlement sur registre distribué interopérable avec les services Target.

- À plus long terme, le projet « Appia » développera un registre distribué partagé au niveau européen : il s’agira d’une plateforme technique intégrant, sur la même infrastructure, (i) la monnaie centrale tokénisée, (ii) la monnaie commerciale (dépôts bancaires) tokénisée, (iii) les instruments financiers tokénisés, voire, à terme, l’euro numérique.

En regroupant ces différentes composantes sur une même plateforme, l’idée est de consolider le rôle d’ancrage de la monnaie centrale tout en saisissant l’opportunité de cette innovation pour défragmenter le marché financier européen.

Cette infrastructure contribuera ainsi au projet d’union pour l’épargne et l’investissement. En abaissant les coûts de mise sur le marché et d’échange des actifs financiers, elle permettra à des entreprises plus petites d’avoir accès aux financements de marché et aux épargnants européens d’avoir accès à des portefeuilles mieux optimisés.

Conclusion

En définitive, la stratégie de l’Eurosystème est de s’appuyer sur les nouvelles technologies numériques non seulement pour garantir une pleine souveraineté monétaire, mais aussi pour favoriser l’intégration des marchés financiers européens et, ce faisant, de contribuer au financement de l’économie européenne. C’est aussi un moyen de contribuer à l’inclusion financière et à la cohésion sociale dans un contexte de numérisation de l’économie.

Télécharger l'intégralité de la publication

Mise à jour le 30 Septembre 2025