- Accueil

- Interventions du gouverneur

- La compétitivité du secteur bancaire : q...

La compétitivité du secteur bancaire : quelques éclairages sur un enjeu majeur pour la France et l’Europe

Intervenant

François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France

Mise en ligne le 25 Novembre 2025

Conférence ACPR

Paris, 25 novembre 2025

Mesdames, Messieurs,

Je suis très heureux de vous accueillir à cette nouvelle édition de la Conférence de l’ACPR sur le thème de la résilience du secteur financier. En ce quinzième anniversaire, l’ACPR est elle-même un bel exemple de résilience. Et je vais ce matin commencer par une composante essentielle, la compétitivité du secteur bancaire français et européen. Certes, cette compétitivité ne figure pas juridiquement dans les objectifs de l’ACPR. Mais il n’est pas besoin de changer les textes pour que ce sujet soit important pour nous aussi, et depuis longtemps : il touche à la solidité et à la capacité d’innovation de notre système financier. Il est au cœur de notre souveraineté économique. Il mérite que nous le regardions avec sérieux, mais aussi avec clarté. D’abord, poser le constat : les banques françaises sont solides, au-delà d’un décalage temporaire de rentabilité du fait de la prédominance des taux fixes ; mais le vrai défi se joue à l’échelle transatlantique (I). Ensuite, examiner certaines explications souvent avancées – régulation, paiements – avec discernement (II). Enfin, ouvrir la perspective sur deux leviers décisifs que sont la taille des établissements et le soutien public (III).

I. Poser le constat : solidité structurelle et défi transatlantique

1.1 Un décalage temporaire, reflet d’un modèle de taux fixes protecteur

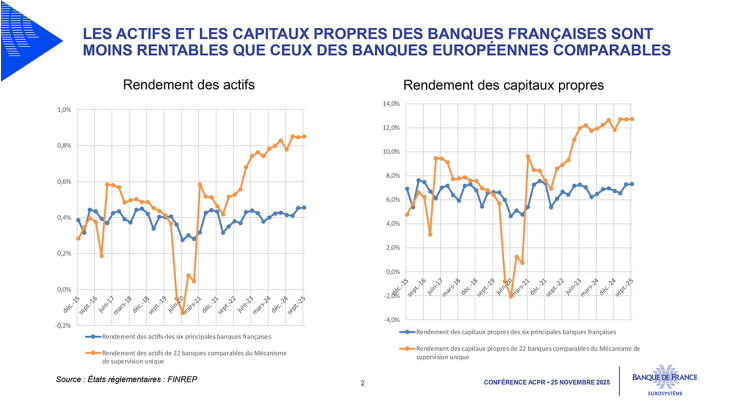

Commençons par un constat lucide mais nuancé. Oui, les banques françaises affichent aujourd’hui un certain retard en termes de ratios de rentabilité par rapport à leurs homologues européennes. Depuis la remontée des taux d’intérêt amorcée en 2022, un écart de rendement des actifs entre les banques françaises et européennes est apparu.

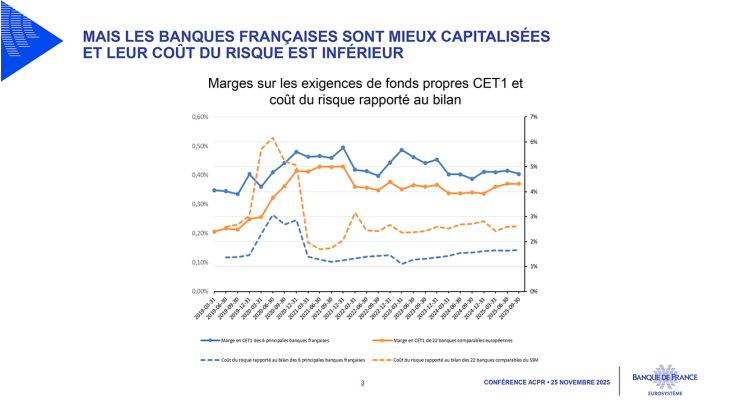

Les capitaux propres affichent eux aussi un rendement inférieur : 6,7 % en moyenne sur la même période pour les banques françaises, contre 11,2 % pour les banques comparables du MSU. Ce retard est réel, mais il devrait être temporaire. Il s’explique principalement par la prédominance des taux fixes pour nos crédits, qui limite la progression des revenus d’intérêt liés à la hausse des taux (inertie des taux anciennement bas). Symétriquement, durant la période de taux ultra-bas, les revenus d’intérêt des banques françaises, bien que plus faibles, ont reculé moins fortement que ceux des banques comparables espagnoles ou italiennes. Ce modèle français a un coût à court terme pour les établissements mais il est protecteur pour les emprunteurs et limite la charge du risque.

Mais il faut regarder au-delà. Les banques françaises restent parmi les plus solides d’Europe, avec des niveaux moyens de capitalisation élevés, plus élevés que leurs homologues européens, une gestion des risques rigoureuse, et une capacité d’adaptation démontrée.

Elles sont aussi parmi les plus diversifiées, avec une part de revenus liée aux commissions et aux activités de marché près de deux fois plus élevée que leurs pairs de la zone euro et des modèles universels qui leur confèrent une résilience précieuse.

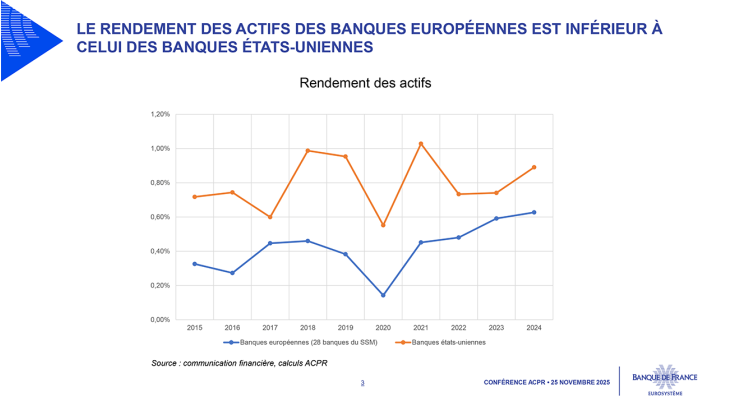

1.2 Le véritable enjeu : combler l’écart transatlantique

C’est entre les banques européennes et les banques américaines que l’écart de compétitivité est le plus marqué, et le plus préoccupant.

Les banques européennes, dans leur ensemble, peinent à rivaliser avec les grandes institutions américaines, qui s’appuient sur un marché domestique dynamique et à marges élevées, notamment dans les activités de banque d’investissement. Les chiffres sont parlants : les revenus générés par la banque d’investissement sont environ 3 fois plus élevés pour les banques américaines que pour les banques européennes.

II. Examiner avec discernement deux explications classiques avancées par le secteur : régulation, paiements

2.1 Régulation : simplifier sans déréguler

Parmi les explications pour justifier l’écart de compétitivité entre les banques européennes et leurs homologues américaines, la réglementation financière est très souvent évoquée. Oui, le cadre réglementaire européen est dense, et parfois trop. Mais non, la solution ne peut résider dans une dérégulation. La stabilité financière est un bien commun qui vise à éviter les crises bancaires et financières, dont le coût est incommensurable. N’oublions pas trop vite 2008, surtout dans un moment où la stabilité financière semble fragile, entre marchés des actions, des cryptos et du crédit privé. Il ne s’agit pas de choisir entre robustesse et efficacité, mais de les concilier. Ce que nous devons viser, c’est une simplification ambitieuse : il y a en Europe une marge d’amélioration pour rendre les choses moins complexes sans être moins sûres. J’avais initié devant vous, ici même il y a un an, des propositions en ce sensi .

Dans cet esprit, l’initiative de simplification lancée depuis au niveau européen mérite aujourd’hui un point d’étape. Plusieurs avancées ont été enregistrées, notamment en matière de supervision et de reporting. Le MSU a mené des premiers efforts tangibles autour de l’initiative « Next Level Supervision » : plus d’efficacité et de focalisation sur les risques, grâce à la digitalisation, des processus standardisés et accélérés et moins de charges inutiles. L’Autorité bancaire européenne a proposé début octobre 21 mesures de simplification pour alléger le fardeau de reporting qui seront mises en œuvre à court terme pour celles qui sont de son ressort. Ces démarches vont dans le bon sens, et nous soutenons leur amplification et leur mise en œuvre effective et rapide.

Sur la réglementation elle-même, nous avons travaillé dans la « High-Level Task Force » de la BCE, et celle-ci transmettra en décembre ses propositions à la Commission pour nourrir la « revue » d’ensemble l’an prochain. Il existe des voies pour simplifier, sans déréguler, mais il ne peut s’agir non plus d’imposer des exigences supplémentaires aux banques européennes : les derniers stress tests exigeants publiés le 1er août 2025, montrent que celles-ci sont suffisamment capitalisées, globalement et individuellement. Je pense notamment à la suppression des seuils de déclenchement du montant maximal distribuable dans les cadres du MREL et du levier. Ou encore à la rationalisation du cadre de résolution, en l’articulant mieux avec le standard international TLAC. Il faut aussi revenir sur les surcomplexités européennes, comme le coussin pour le risque systémique (SyRB) qui n’existe nulle part ailleurs : il y a matière à fusionner voire supprimer certains coussins.

Reconnaissons-le : il y a aussi des marges de simplification nationales. Pour ne citer qu’un exemple, la Banque de France comme l’ACPR restent plus que quiconque engagées dans la lutte contre le changement climatique, mais les reportings demandés depuis 4 ans dans le cadre de l’article 29 de la loi Énergie Climatii (LEC29), spécifiquement français, sont très peu utiles et mal articulés avec les dispositions européennes connexes. Et l’IA pourra nous servir demain à « nettoyer » beaucoup de textes existants.

2.2 Euro numérique et tokenisation : ne pas se tromper de combat

Un deuxième facteur parfois évoqué est celui des paiements, notamment autour des monnaies numériques. Là encore, il faut éviter les faux débats. Le sujet n’est pas public contre privé, mais plutôt Europe vis-à-vis des États-Unis. Il est transatlantique, et non intra-européen.

En effet, nous sommes confrontés à un double défi de souveraineté :

• Sur les paiements : nous utilisons quotidiennement les services des deux grands « schemes » américains qui représentent 69% des transactions par carte en zone euro (S2-2024), même si heureusement ce taux est de moins de 30% en France grâce à la force du GIE Cartes Bancaires.

• Sur la monnaie : l’administration américaine promeut l’essor de stablecoins, qui sont à 99% adossés au dollar, soulevant un risque de « privatisation » et de « dollarisation » de notre monnaieiii .

Nous soutenons d’abord activement et urgemment le développement d’une monnaie numérique de banque centrale de gros, qui permettra aux banques de bénéficier d’un règlement en monnaie centrale dans un environnement tokenisé. C’est une avancée décisive pour la modernisation des infrastructures financières, et pour la souveraineté monétaire de l’Europe. Celle-ci est consensuelle, mais doit s’accompagner d’un développement de la monnaie privée tokenisée, en euros : cette monnaie peut prendre la forme de dépôts bancaires tokenisés, ou de stablecoins en euros émis par des banques. L’Europe pourrait avoir les uns et les autres, mais il serait grave de n’avoir ni les uns ni les autres.

Côté Retail, l’euro numérique est une des clés de la réponse. Dépassons à ce sujet un excès parfois étonnant d’émotion et de passion. L’Eurosystème conçoit l’euro numérique dans une logique de « partenariat public-privé » avec les banques, qui auront un rôle central dans sa distribution. Il ne sera pas une menace pour les solutions de paiement privées européennes mais plutôt un catalyseur : nous soutenons activement Wero, qui s’est récemment rapproché d’autres solutions de paiement mobiles nationales (comme Bizum en Espagne) réunies au sein du consortium EuroPA. L’euro numérique aidera ces solutions en faisant émerger partout en zone euro des standards d’acceptation ouverts et harmonisés. Ce partenariat renforcera ainsi la compétitivité des banques européennes ; c’est au contraire si nous ne le montions pas que s’aggraverait la dépendance européenne vis-à-vis des géants technologiques et financiers américains.

III. Ouvrir la perspective autour de deux leviers décisifs – taille et soutien public

3.1 La taille : un handicap structurel

Les banques européennes sont trop fragmentées, trop petites à l’échelle mondiale. 45 % des actifs des banques américaines sont détenus par les cinq plus grandes banques américaines alors qu'en Europe, ce ratio est seulement d'environ 33 %. De plus, les filiales de groupes bancaires américains jouent un rôle important et croissant dans les activités de marché et la banque d’investissement : elles représentent plus de 55% des commissions de banque d’investissement en Europe.

La taille des banques européennes limite leur capacité à investir massivement dans les technologies de demain : intelligence artificielle, informatique quantique, cybersécurité. Ces investissements nécessitent des coûts fixes élevés, que les plus grandes institutions sont mieux à même d’absorber.

Nous devons donc lever les obstacles politiques et réglementaires à la création de champions européens, transfrontières, en relançant l’Union bancaire. L’Union pour l’épargne et l’investissement, on ne l’a pas assez noté, additionne l’Union bancaire et l’Union des marchés de capitaux, les réunit plutôt que les oppose. Nous avons derrière nous plus d’une décennie de supervision efficace du MSU ; il est grand temps d’en tirer les conséquences pour que la liquidité et les capitaux puissent circuler plus facilement au sein des groupes bancaires et de leurs filiales dans l’Union bancaire. Il faut revoir les critères – aujourd’hui trop stricts – pour l’octroi de dérogations (waivers) permettant la gestion consolidée des exigences de liquidité au sein des groupes européens. Et il faut aller plus loin en supprimant les mesures de pilier 2 pour les filiales au sein du MSU, et en introduisant la possibilité de dérogations favorisant une gestion du capital elle aussi consolidée en Europe.

En ce qui concerne la garantie des dépôts, plutôt que de poursuivre toujours le rêve d’un système complet, un « full EDIS », une étape décisive serait de créer un dispositif européen de soutien en liquidité, entre systèmes nationaux de garantie, agissant comme un filet de sécurité. Je l’ai proposé comme mon collègue allemand, J. Nageliv .

3.2 La nécessité d’une stratégie publique

Le secteur bancaire et financier est un atout stratégique pour la France et pour l’Europe ; et pour la France en Europe, puisque notre pays a la première industrie financière d’Europe. Il ne peut être vu uniquement comme une source de risques ou de recettes fiscales. Il doit être reconnu comme un vecteur de souveraineté et de compétitivité. C’est vrai dans la banque de détail – qui retient souvent plus l’attention politique. Ce l’est au moins autant dans la banque d’investissement, décisive tant pour financer nos trois grandes mutations – numérique et IA, énergie décarbonée, défense – que pour augmenter les fonds propres des entreprises afin de combler notre retard d’innovation.

Les États-Unis l’ont compris depuis longtemps. Leur soutien à leurs institutions financières est stratégique, même si les excès d’une dérégulation seraient dangereux. Il y a plus de 25 ans, l’Europe a conquis sa souveraineté monétaire avec le formidable succès de l’euro. Aujourd’hui, face à l’offensive de l’actuelle administration américaine, les rapports Draghiv et Lettavi nous disent clairement la route pour un nouveau « saut de souveraineté ». Mais il n’y aura pas de souveraineté économique sans souveraineté financière. Cela implique de la cohérence dans les politiques fiscales, de la modération dans les tentations réglementaires y compris nationales, et une ambition européenne partagée.

**

La compétitivité du secteur bancaire français et européen est un enjeu majeur. Elle ne se résume pas à des ratios ou à des classements. Elle touche à notre capacité à financer notre économie, à accompagner les transitions, à défendre notre modèle. Nous avons les atouts : des banques solides, des régulateurs engagés, une monnaie partagée et reconnue. Mais nous devons lever les freins : complexité réglementaire, fragmentation du marché, manque de vision stratégique. C’est à cette ambition que nous sommes résolus à travailler ensemble, pour un secteur bancaire européen plus fort. Je vous remercie.

i Villeroy de Galhau (F.) (2024), « Pour une simplification réaliste : dénouer quelques nœuds de la règlementation bancaire en Europe », discours à la conférence de l’ACPR, 26 novembre.

ii Loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat

iii Villeroy de Galhau (F.) (2025), « L’Europe a les moyens de la bonne réponse stratégique à la révolution de la monnaie », entretien avec la revue « Le Grand Continent », 25 septembre.

iv Villeroy de Galhau (F.) (2024), « Les services financiers : le mystérieux écart européen », discours aux réunions annuelles de Bruegel, Bruxelles, 4 septembre

v Draghi (M.) (2024), The future of European competitiveness, rapport, septembre

vi Letta (E.) (2024), Much more than a market, rapport, avril

Télécharger l'intégralité de la publication

Mise à jour le 25 Novembre 2025