Billet de blog 390. Face aux incertitudes géopolitiques, les investissements directs (ID) dans les secteurs stratégiques font l’objet d’une attention accrue. Ce billet propose une cartographie des ID entrants en France dans les activités stratégiques liées à la sécurité nationale. En lien avec la récente recommandation de la Commission européenne, il analyse également les ID français sortants sensibles qui pourraient faire l’objet d’un futur contrôle.

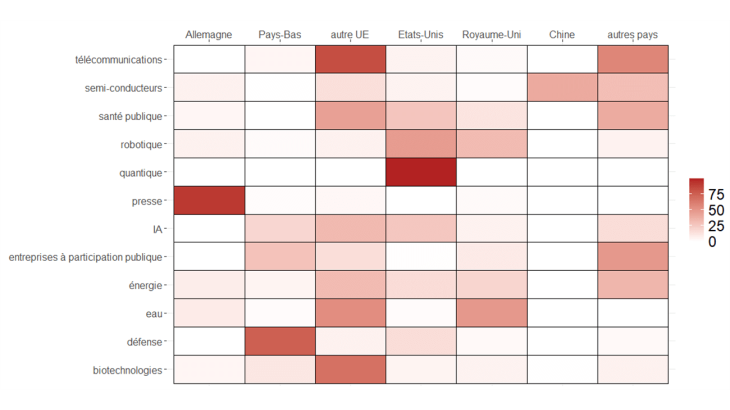

Graphique 1 : ventilation géographique et sectorielle des ID entrants en France en 2023 (% du total sectoriel)

Source : Banque de France, calcul des auteurs.

Les investissements étrangers dans les secteurs stratégiques font l’objet d’une attention accrue

Dans un contexte marqué par les crises sanitaires et géopolitiques, la plupart des économies avancées ont récemment renforcé ou mis en place des mécanismes de contrôle des investissements étrangers au nom de la sécurité nationale (Bencivelli et al., 2023), en particulier dans l’UE selon un cadre harmonisé (règlement de 2019). Ces mécanismes permettent aux autorités nationales d'examiner les transactions dans les secteurs considérés comme stratégiques ou lorsque les investisseurs sont liés au gouvernement d'un pays tiers. Ces investissements peuvent être bloqués ou autorisés avec ou sans conditions.

Dans le cas français, le dispositif de contrôle, sous la responsabilité du ministère de l’Économie et des Finances, a été significativement renforcé ces dernières années. Ainsi, depuis 2020, le seuil de prise de participation déclenchant un contrôle est abaissé à 10 % du capital pour les investissements non européens dans des sociétés françaises cotées. La liste des activités sensibles a également été élargie. Initialement limitée aux activités de défense et de sécurité, cette dernière a été étendue aux infrastructures sensibles (physiques mais aussi électroniques par exemple), aux technologies critiques (quantique…), à la sécurité alimentaire, aux médias, ou encore aux technologies indispensables à la transition énergétique. En moyenne, 320 demandes d’autorisation d’investissements étrangers dans ces secteurs ont été déposées par les entreprises auprès du Trésor chaque année entre 2021 et 2023, soit près de 20 % des projets recensés par Business France (2024). Toutefois, seule une partie de ces transactions – un peu plus de 10 % des projets – a été effectivement considérée comme susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale par le Trésor et a ainsi fait l’objet d’un contrôle approfondi.

À noter que ces contrôles, proportionnés et pour des raisons de sécurité nationale, ne sont pas incompatibles avec une politique générale d’attractivité des ID étrangers en France dans des secteurs d’avenir, à l’image des investissements dans les usines de batterie électrique par exemple (Business France, 2024).

Entre 9 % et 25 % du stock d’ID étrangers en France peuvent être considérés comme stratégiques

En raison de la confidentialité de la procédure de contrôle des investissements étrangers en France, il est difficile d’estimer le montant d’encours concerné. Nous proposons deux méthodes de quantification des investissements entrants susceptibles d’être considérés comme sensibles, ce qui permet de disposer d’une fourchette d’estimation. Une borne haute résulte de la liste des secteurs définis comme stratégiques dans la législation française. Une seconde approche, plus granulaire, est toutefois nécessaire pour éviter une surestimation, car la catégorisation sectorielle formelle englobe davantage d’entreprises que celles réellement identifiées comme sensibles par les autorités françaises.

Nous estimons la borne basse à partir d’une liste restreinte d’entreprises actives dans des secteurs stratégiques (défense, mais aussi intelligence artificielle, biotechnologies, semi-conducteurs, quantique, etc…), identifiées manuellement et à partir de bases de données spécialisées (Refinitiv pour les données financières et de marché et Crunchbase pour celles liées aux startups et aux investissements). Nous y ajoutons les entreprises dans lesquelles l’État détient des participations, susceptibles de faire l’objet d’un contrôle à ce titre. Nous couplons ces deux listes d’entreprises aux données d’ID correspondantes produites par la Banque de France. Alors que la législation ne s’applique qu’aux nouveaux flux concernés, nos estimations considèrent l’encours de manière rétroactive (nous intégrons par exemple le stock de tous les ID dans la défense en 2023, même si les flux générateurs de l’encours sont en partie antérieurs).

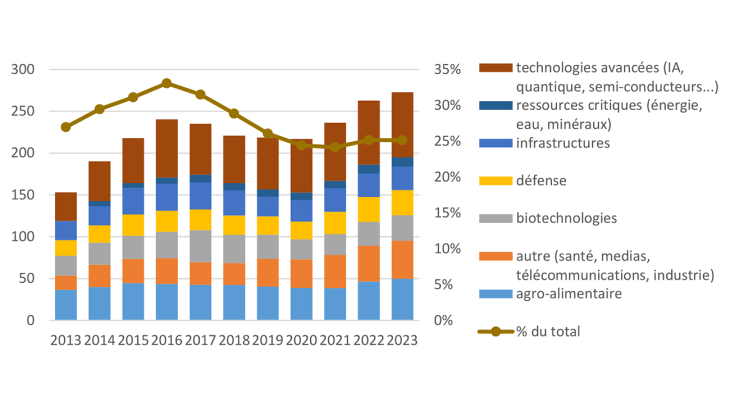

Selon nos estimations hautes, en 2023, 25 % du stock des ID entrants (hors dette intra-groupe) relève de l’une des activités considérées comme sensibles par la législation française (graphique 2). Cette part élevée est cohérente avec le nombre important de dossiers déposés chaque année auprès des autorités françaises. Les premiers pays investisseurs ultimes dans ces secteurs en France – États où se trouve le centre de décision économique, indépendamment d’éventuels autres pays intermédiaires –sont les pays de l’UE (13 % du stock total), dont notamment l’Allemagne (2 %), et les États-Unis (5 %). En proportion du stock total d’ID, les investissements dans les secteurs stratégiques enregistrent une tendance à la baisse depuis 10 ans (ils atteignaient 33 % du stock en 2016), en particulier du fait de l’évolution des ID américains en France. Si le US Tax Cuts and Jobs Act (2018) – incitant au rapatriement aux États-Unis des bénéfices stockés dans les filiales américaines à l’étranger – ne semble pas avoir joué un rôle fort sur les ID américains en France en général (Banque de France, 2024), sa mise en œuvre correspond bien à une forte baisse du stock d’ID dans les secteurs stratégiques, partiellement contrebalancée par une hausse concomitante du stock d’ID non stratégiques. Cette tendance coïncide également avec une phase globale de réalignement des flux d’ID pour des raisons géoéconomiques, en particulier dans les secteurs où le risque de d’ « arsenalisation » des relations économiques est élevé (Alcidi et al., 2024).

Graphique 2 : stock d’ID entrants dans les secteurs sensibles selon la 1ère méthode (Md€) et part dans le total (%)

Source : Banque de France, calcul des auteurs.

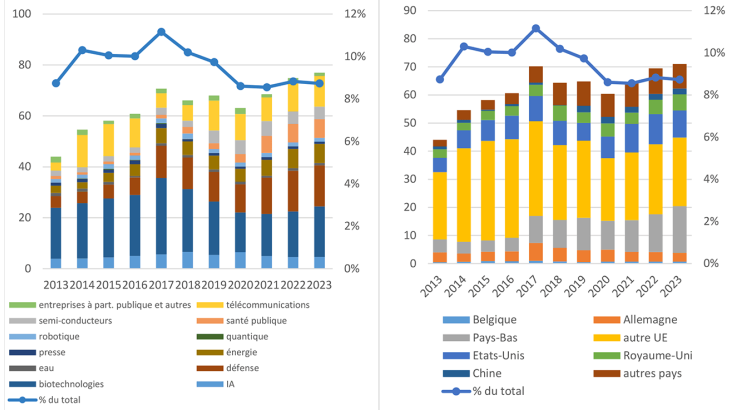

Selon nos estimations basses d’après la méthode granulaire, le stock d’ID étrangers en France dans les entreprises sensibles représente 8,7 % du stock total en 2023 (graphique 3), en baisse depuis 2016 (11 %) comme pour l’estimation haute. Cette seconde méthode confirme la répartition géographique des ID de la première. Toutefois, elle met également en évidence une forme de spécialisation des investisseurs étrangers dans certains secteurs (graphique 1). Ainsi, les entreprises néerlandaises ont particulièrement investi en France dans la défense et les entreprises à participation publique (transports, etc…), ce qui correspond à des alliances industrielles de grands groupes entre les deux pays. Les États-Unis représentent la grande majorité des ID dans le quantique, tandis que la Chine (Hong Kong et Macao incluses) compte pour 40 % des ID dans les semi-conducteurs, ce qui correspond aux spécialisations sectorielles des pays investisseurs.

Graphique 3 : stock d’ID entrants selon la 2nde méthode par secteur et pays contrôleur ultime (Md€) et part dans le total (%)

Source : Banque de France, calcul auteurs.

Un éventuel contrôle des investissements sortants concernerait un nombre limité d’activités

L’attention des autorités nationales et européennes s’est très récemment élargie vers les risques de fuites de technologies associés aux ID sortants et non plus seulement entrants. Les États-Unis ont mis en œuvre depuis janvier 2025 un mécanisme de contrôle des ID américains vers la Chine (incluant Hong Kong et Macao) dans l’intelligence artificielle, le quantique et les semi-conducteurs. Suite à son Livre blanc de janvier 2024 sur l’opportunité de contrôler les ID sortants, la Commission a publié le 15 janvier 2025 une recommandation appelant à évaluer les investissements sortants dans trois secteurs : l’intelligence artificielle, le quantique et les semi-conducteurs.

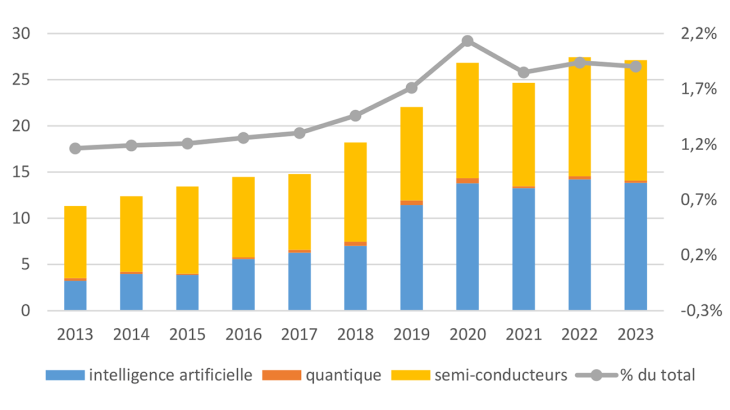

La mise en œuvre de cette recommandation européenne par la France dans ces trois secteurs concernerait 1,9 % de l’encours des ID français vers l’étranger en 2023 (graphique 4). Les entreprises françaises ont principalement investi dans l’intelligence artificielle et les semi-conducteurs (respectivement 1,0 % et 0,9 % du stock total), aux États-Unis et dans l’UE (respectivement 1,4 % et 0,3 % du stock total). Les investissements dans les pays qui ne sont pas des alliés traditionnels demeurent peu élevés, même si la question du risque de transferts de technologies sensibles reste posée. Les entreprises françaises disposent en 2023 d’un stock d’ID dans les dix pays les plus éloignés géopolitiquement (selon l’indicateur de distance de Bailey et al., 2017) de 3,1 % du total d’ID à l’étranger. Cette part est réduite à 0,02 % pour les investissements dans les trois secteurs stratégiques identifiés par la Commission. Même si le risque de transfert de technologies stratégiques françaises vers l’étranger n’est pas directement proportionné au niveau des ID – une fuite limitée mais très sensible pourrait conduire à des risques élevés –, l’exposition française demeure faible en volume, comme le confirme Velliet (2024) à partir d’une autre méthode d’identification des financements étrangers dans les technologies sensibles dans le cas de la Chine.

Graphique 4 : stock d’ID français vis-à-vis du reste du monde dans trois secteurs sensibles (Md€) et part (%) du total

Source : Banque de France, calcul auteurs.

Télécharger l'intégralité de la publication

Mise à jour le 17 Février 2025