En France, comme dans la plupart des pays et dans la zone euro, l’inflation s’est envolée en 2021-2023 pour atteindre des niveaux sans précédent depuis le début des années 80. Plusieurs facteurs ont probablement contribué à cet épisode persistant d’inflation : les perturbations mondiales des chaînes d’approvisionnement lors de la reprise post-pandémie, la hausse des prix de l’énergie et des produits alimentaires suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et les tensions sur le marché du travail. Les décompositions « comptables » fondées sur les contributions des sous-indices (tels que l’énergie ou l’alimentation) à l’inflation agrégée, bien qu’utiles, ne fournissent pas d’explication causale de l’inflation. Par exemple, les chocs sur les prix de l’énergie ont un impact direct sur l’inflation globale via les prix des biens énergétiques, mais ils ont également des effets indirects sur d’autres composantes. Il convient de classer les facteurs contribuant à l’inflation à l’aide d’un modèle formel.

Afin d’isoler les facteurs qui sous-tendent l’inflation, Bernanke et Blanchard (2023) ont développé un modèle économétrique semi-structurel, initialement appliqué à l’économie américaine. Dans ce modèle, la hausse de l’inflation (tout comme les variations de salaires et les anticipations d’inflation) est attribuable à des chocs affectant différentes variables telles que les tensions sur le marché du travail (mesurées par le ratio entre les emplois vacants et le nombre de chômeurs), les prix de l’énergie et des produits alimentaires, les perturbations des chaînes d’approvisionnement et la productivité tendancielle. Selon leur analyse, la forte hausse de l’inflation aux États-Unis à partir de 2021 (de 1,2 % en 2020 à 8 % en 2022) a principalement résulté de chocs sur les prix des matières premières et de perturbations des chaînes d’approvisionnement. Les tensions sur le marché du travail n’ont pas constitué un facteur décisif pour l’inflation avant le T1 2023. Toutefois, les effets de la surchauffe du marché du travail auraient pu se matérialiser par la suite, étant donné la plus grande persistance de salaires plus élevés. Ces dernières considérations avaient initialement conduit les auteurs à soutenir que le « dernier kilomètre » sur la voie de l'atteinte de la cible d'inflation de 2 % de la Réserve fédérale aurait pu être plus difficile que prévu.

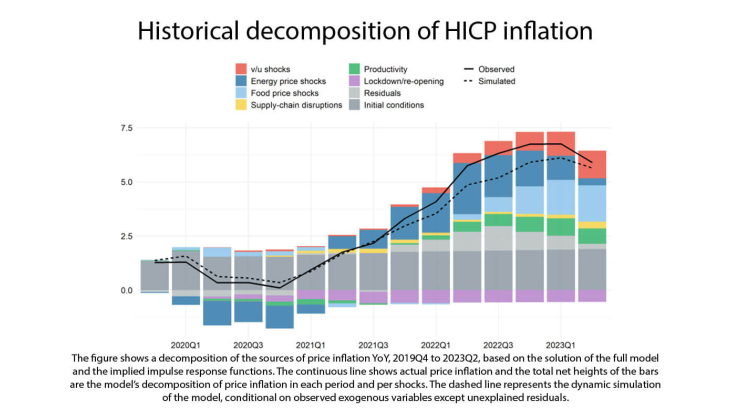

Nous avons reproduit cet exercice pour la France et estimé le modèle de Bernanke et Blanchard (2023) à l’aide de données trimestrielles allant du T1 1990 au T2 2023. Globalement, nos résultats (cf. figure ci-après) corroborent les principaux constats de Bernanke et Blanchard lorsqu’ils sont appliqués à la France.

La forte hausse de l’inflation sur la période 2021-2023 résulte principalement de chocs sur les prix de l’énergie en 2021. Les chocs sur les prix des produits alimentaires ont ensuite joué un rôle essentiel à partir de 2022. En revanche, l’impact des chocs sur les chaînes d’approvisionnement est resté faible. De plus, les chocs inflationnistes n’ont pas déclenché de spirale salaires-prix, en raison d’un faible degré d’indexation des salaires et d’un degré élevé d’ancrage des anticipations d’inflation, grâce à la crédibilité et à la réaction vigoureuse de la politique monétaire de la Banque centrale européenne. D’après nos conclusions, même si la réponse inflationniste à un choc sur les prix des matières premières est forte, elle est de courte durée. En revanche, le modèle montre que les tensions persistantes sur le marché du travail entraînent une inflation persistante. Il est intéressant de noter que la France se distingue des autres économies avancées en raison de son bouclier tarifaire sur les prix de l’énergie, qui a limité et différé les hausses de prix en France. Par ailleurs, les perturbations des chaînes d’approvisionnement ont joué un rôle moins important en France qu’aux États-Unis.

Enfin, nous réalisons des simulations conditionnelles, en utilisant les données les plus récentes, jusqu’au T1 2024. Pour l’avenir, cet exercice confirme la poursuite de la désinflation en France : le taux d’inflation devrait se stabiliser autour de 2 % sur une période durable à partir de 2025, c’est-à-dire au niveau de la cible d’inflation à moyen terme de la Banque centrale européenne. Les risques qui entourent ce scénario sont équilibrés. Une baisse brutale du taux de chômage entraînant des tensions persistantes sur le marché du travail pourrait faire reculer l’inflation de plus de 2 %. À l’inverse, une hausse continue du taux de chômage pourrait pousser l’inflation bien au-dessous de 2 %. Naturellement, les deux scénarios conduiraient à des réponses de politique monétaire visant à empêcher l’inflation de devenir trop élevée ou trop faible.

Mots-clés : prix, inflation, salaires, anticipations de l’inflation, courbe de Phillips

JEL classification: E31