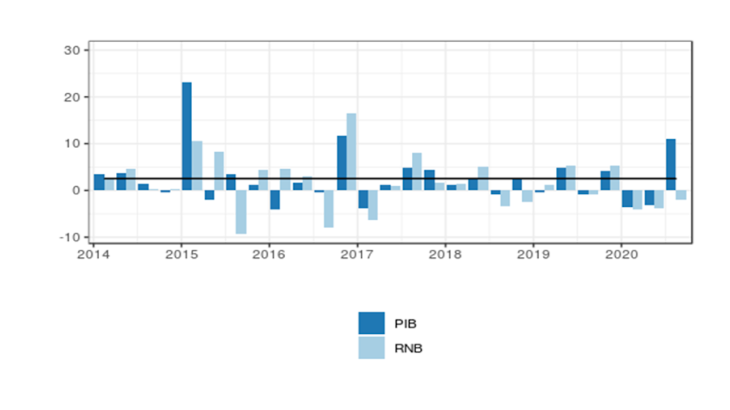

Lecture : Le RNB est égal au PIB auquel sont ajoutés les flux de revenus primaires (salaires, revenus de la propriété notamment) reçus de l'étranger et sont retranchés les flux de revenus primaires versés à l'étranger. La forte croissance du PIB au troisième trimestre 2020 est liée au déconfinement suivant la première vague de la crise sanitaire.

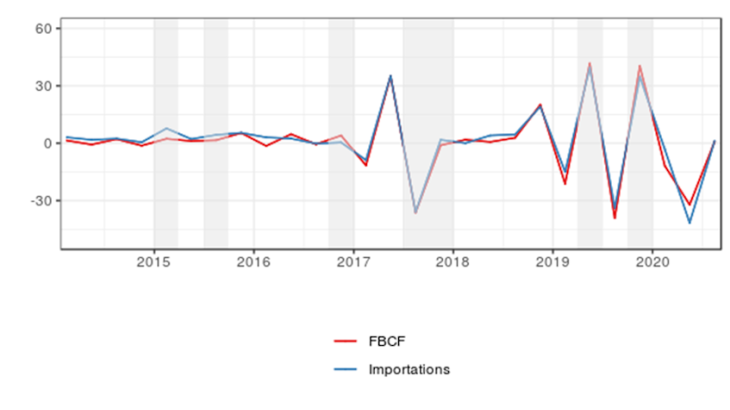

La croissance du produit intérieur brut (PIB) Irlandais fait l’objet de nombreux débats et d’une attention particulière au sein des organisations internationales (Eurostat, OCDE). Depuis 2015 (cf. Graphique 1), il y a eu huit trimestres avec une croissance trimestrielle supérieure à 2,5 %, un seuil près de deux fois plus élevé que la croissance trimestrielle moyenne observée entre 1995 et 2014. Depuis 1995, ce seuil a été dépassé à plusieurs reprises à la faveur du processus de rattrapage économique et à la suite de l’implantation de multinationales en Irlande. La nouveauté de la période postérieure à 2015 est la fréquence et l’ampleur des dépassements de ce seuil. Ces épisodes sont liés à des opérations de relocalisation du produit des ventes ou d’actifs opérées par des multinationales à destination de leurs filiales irlandaises. L’enregistrement comptable de ces opérations dans le calcul du PIB intervient par deux canaux : (i) principalement via des contrats de travail à façon qui viennent ajouter aux exportations "physiques" le produit des ventes d’une production effectuée à l’étranger mais dont des unités résidentes irlandaises sont propriétaires (ii) via le solde de la formation brute de capital fixe (FBCF) et des importations de services de recherche et développement (R&D). L’ampleur des variations du PIB irlandais et de ses composantes affecte les agrégats de la zone euro même si l’Irlande en représente 3% en 2020. Ainsi, au deuxième trimestre 2019, la contribution de l’Irlande au PIB de la zone euro est de 0,1 point, soit la moitié de la croissance trimestrielle.

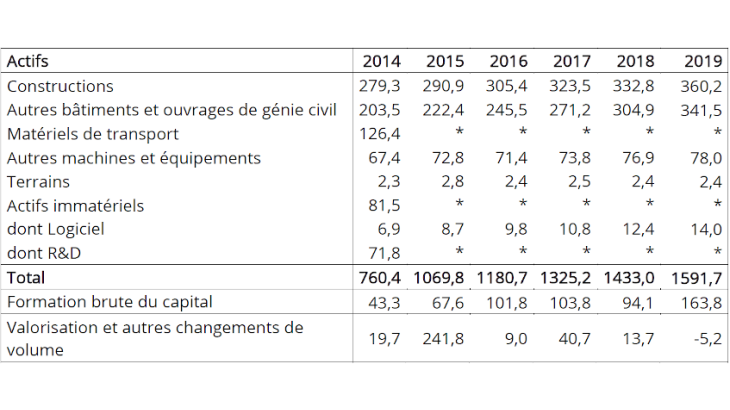

On utilise le concept de revenu national brut (RNB) pour corriger une partie de l’effet des transferts de revenus avec le reste du monde. Alors que le PIB inclut les revenus générés en Irlande mais versés à des agents non-résidents en Irlande, le RNB mesure le revenu total des seuls agents résidant sur le territoire irlandais. Bien qu’il permette de déduire du PIB les entrées et sorties de revenus associés à des multinationales étrangères, le RNB montre aussi un profil heurté du fait du traitement des bénéfices réinvestis dans les filiales irlandaises, c’est-à-dire la différence entre les résultats dégagés par les filiales en Irlande au cours d’une année donnée et les dividendes versés durant cette même année aux entités non-résidentes. Une large partie de ces bénéfices réinvestis, correspondant aux dépréciations d’actifs immatériels, demeure au sein des unités résidentes irlandaises (Lane, 2017). Pour en tenir compte, le Central Statistics Office publie annuellement un RNB modifié, égal au RNB dont on retranche notamment les dépréciations sur les importations de services de R&D.

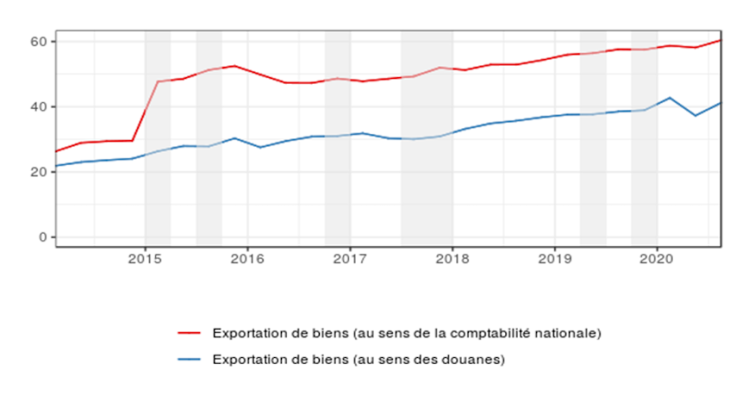

Le bond des exportations irlandaises

La dynamique récente du PIB irlandais s’explique principalement par l’augmentation des exportations en comptabilité nationale. Ainsi, au premier trimestre 2015, les exportations ont bondi de plus de 60% (soit 18 milliards). Cet effet s’est prolongé après 2015 et s’est accru lors des trimestres marqués par des zones grisées sur le graphique 2 où la propriété économique sur une production réalisée à l’étranger a été rattachée via des contrats de « travail à façon » à des filiales irlandaises. Le travail à façon intervient en comptabilité nationale lorsqu’une entreprise irlandaise a recours à une entreprise à l’étranger pour fabriquer des produits pour son compte, mais qu’elle garde la propriété économique sur cette production. La propriété économique au sens de la comptabilité nationale n’est pas toujours aisée à établir et en particulier à distinguer de la propriété juridique. La production est donc matériellement réalisée à l’étranger mais comptablement traitée comme une production irlandaise suivie d’une exportation. Aucun changement de propriété économique n’intervient alors durant le processus de sous‑traitance. Le travail à façon est courant dans le secteur de l’électronique, où le donneur d’ordre fournit simplement les intrants nécessaires, par exemple, à la production de smartphones et le sous‑traitant fabrique les produits finis. La hausse des exportations par le travail à façon ne correspond donc pas à des échanges de biens qui traverseraient physiquement la frontière irlandaise mais à des marges réalisées à l’étranger et intégrées dans les échanges de biens irlandais. Ceci explique donc que l’essentiel de la variation des exportations en comptabilité nationale provient d’une augmentation des ajustements, incluant le travail à façon, opérés sur les statistiques douanières qui enregistrent pour leur part uniquement les échanges transitant « physiquement » par la frontière irlandaise (cf. l’écart entre les deux courbes du Graphique 2).