Par Valentin Sayagh étudiant en première année de préparation des concours administratifs à Sciences Po Paris et Wessim Jouini étudiant à en Master 2 Analyse et Politique Economiques à HEC.

2ème prix du concours 2024 du blog Bloc-notes Eco

Le cas des batteries permet de mesurer le défi que pose la fragmentation de l’économie mondiale pour l’approvisionnement de l’Europe en matières premières de la transition. L’UE a mis en place une stratégie de diversification des approvisionnements fondée sur des mécanismes de marché. Cette stratégie étant menacée par la géopolitique et les aspirations des « pays extracteurs », elle doit donc s’adapter.

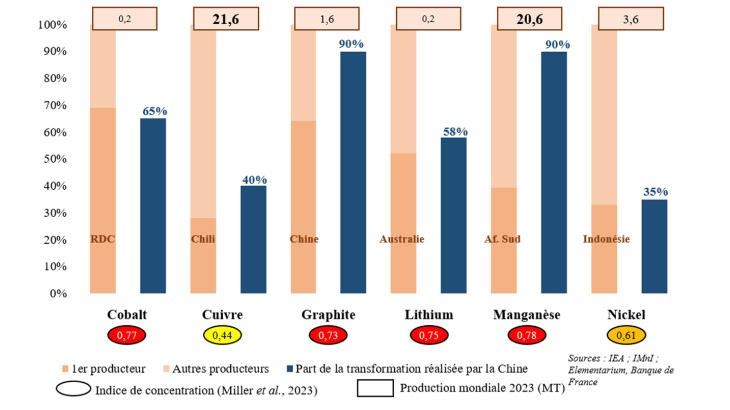

Graphique 1 - Concentration de l’extraction et de la transformation de 6 minerais critiques

Les industries de la transition énergétique sont tributaires de matières premières « critiques » géographiquement concentrées

Le succès des industries européennes impliquées dans la transition énergétique est conditionné à la capacité à assurer un approvisionnement en certaines matières premières clés. Ces matières premières font parties des matières “critiques” listées, depuis 2011, par la Commission Européenne, qui les définit comme étant à l’intersection de deux critères : une importance économique pour l’industrie européenne et un risque d’approvisionnement lié à une faible disponibilité ou une forte concentration des gisements.

Parmi celles-ci, certaines revêtent une importance stratégique pour les technologies clés de la transition en l’état (et dans le futur prédictible) des technologies. Le cas d’usage des batteries illustre les tensions grandissantes autour de l’approvisionnement dans un contexte de fragmentation du commerce mondial en raison :

- de l’importance de l’industrie aval de l’automobile en Europe : secteur qui fournit 13,8 millions d'emplois directs et indirects (6% de l'emploi de l’UE) ;

- de l’importance des transports dans l’atteinte de la cible de neutralité carbone de l’Union en 2050 (24% des émissions de CO2, incl. 76% provenant du transport routier) ;

- du rôle pionnier de la réglementation européenne (ou « Bruxelles Effect »), notamment dans ce domaine, susceptible de conférer un avantage comparatif à l'industrie européenne sur les marchés extérieurs si ses capacités productives le permettent ;

- de l’enjeu de souveraineté que constitue l’autonomie européenne en la matière et de l’importance des politiques mises en place par voie de conséquence (Alliance Européenne des Batteries, Projet important d’intérêt européen commun, Battery 2030+, etc.).

Concernant les 6 minerais bruts présents dans la liste de la Commission et critiques à la production des batteries Lithium-Ion équipant les véhicules électriques, on note qu’ils sont extraits dans un petit nombre de pays, appelés « pays extracteurs », pour l’essentiel non-européens. (Miller et al, 2023).

Au surplus, s’agissant des opérations de transformation, ces dernières sont encore plus concentrées et, en large part, réalisées en Chine (graphique 1). Or on note par ailleurs que la demande pour ces métaux critiques va nettement croître d’ici à 2040, en particulier en raison de la croissance du marché des batteries (graphique 2).

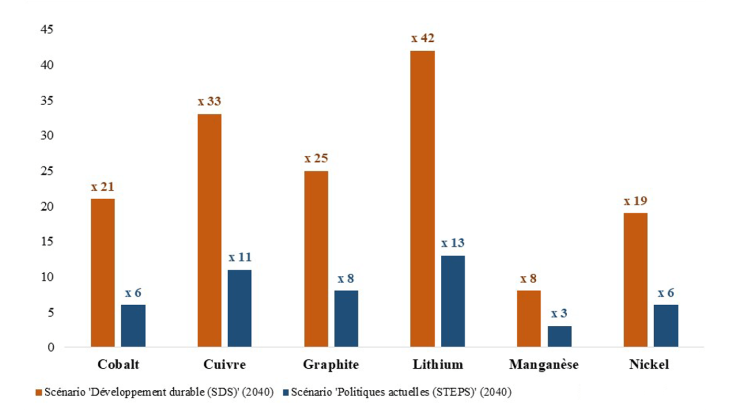

Graphique 2 : Augmentation de la demande mondiale liée aux batteries entre 2020 et 2040

Ainsi, les anticipations de hausse de la demande et la concentration de l’offre sont telles qu’il existe un risque de pénurie de métaux transformés exacerbant les rivalités stratégiques. Cela justifie pour les pays importateurs de définir une stratégie active de sécurisation des approvisionnements notamment pour le cuivre, le lithium et le nickel, dont la demande va augmenter le plus, et de s’adapter aux évolutions de la configuration des chaînes de valeur des pays extracteurs.

Les pays extracteurs veulent accroître la transformation locale et choisissent désormais leurs partenaires.

On observe depuis la pandémie de Covid-19, une fragmentation et un raccourcissement des chaînes de valeur mondiales (Lachaux, 2023). Plus encore, les logiques géopolitiques pénètrent les chaînes de valeur conduisant à une segmentation de l’économie selon une logique de « pays amis » (friend-shoring).

La volonté de sécuriser l'approvisionnement d’intrants s’exprime dès lors par la contractualisation de long-terme entre pays importateurs et alliés producteurs. Ainsi, en 2008, la Chine a signé un contrat minier de 9 Mds€ avec la RDC, portant sur l’exploitation de gisements de cuivre et de cobalt, en contrepartie de la construction d’infrastructures.

Cette proximité géographique permet à ces pays importateurs de garantir leurs approvisionnements pour leurs industries aval et de devenir eux-mêmes des exportateurs de matières premières raffinées, pour en tirer profit, y compris au plan géopolitique, à l’égard de l’Europe (Beaujeu et al, 2022).

En effet, plusieurs pays ont déjà mis en place des politiques de limitation des exportations de minerais bruts, au profit de la transformation domestique (incluant parfois un rôle prépondérant des entreprises publiques, à l’instar du partenariat public-privé entre l’entreprise public Codelco et le groupe privé SQM pour la gestion du lithium chilien). Cependant, le déploiement de ces industries transformatives nécessite des capitaux en partie étrangers, permettant d’envisager des coentreprises ou des contrats de partage de production.

Ainsi, l’Indonésie - qui détient 42% des réserves mondiales de nickel - a fait de la transformation du nickel un axe majeur de son développement industriel, en s’appuyant sur des entreprises chinoises, dans le cadre de l’initiative des nouvelles routes de la Soie. Il en est de même pour la Namibie ou le Zimbabwe (lithium) et d’autres pays africains, s’appuyant chacun sur des partenaires internationaux parmi lesquels les européens sont peu présents (Reuilly, 2024).

Dès lors, face aux restrictions à l’exportation des pays extracteurs, l’UE doit déployer dans ce domaine une politique en deux temps, afin d’effectivement accroître la part des batteries produites localement, actuellement limitées à 7% de la production mondiale contre 76% pour la Chine (Citton, 2023).

Dans un premier temps, il s’agit d’encourager la signature de contrats de long-terme avec les pays extracteurs pour assurer la transformation des métaux sur place par des entreprises européennes. Puis dans un second temps, il convient d’accroitre les capacités de production du produit final (batteries) en Europe au moyen d’investissements rendus pertinents par la sécurisation de l’approvisionnement vis-à-vis des pays extracteurs, où sont désormais localisées les premières étapes de transformation locale (Giraud, 2024).

La réponse européenne est partielle et fait l’impasse sur les partenariats avec les pays extracteurs

À ce jour, bien que le règlement européen Critical Raw Materials Act (CRM Act, 2024) constitue une première réponse (fondée sur le triptyque : diversification, recyclage, R&D), cette réponse n’est que partielle. En effet, le CRM Act est fondé sur une approche passive et des mécanismes de marché. L’approvisionnement est rendu sécurisé par la diversification des canaux, avec pour principal règle : ne pas être dépendant à plus de 65 % d’un seul pays pour chaque minerai.

Or, une telle approche fait l’impasse sur (1) les limites géologiques à cette diversification, (2) la revendication des pays extracteurs de transformer en partie (cf. supra) et (3) le risque de substitution globale de la logique de marché par une logique d’accords bilatéraux de long-terme (incluant le co-financement de l’extraction, dans un modèle à la chinoise).

Ainsi, un ajustement pourrait être apporté au Net Zero Industry Act (qui fixe comme objectif que l’Union assure d’ici 2030, 40% de ses besoins en technologies issues de métaux critiques) pour que soit comptabilisé dans ce quota la production financée par des capitaux européens dans les pays extracteurs.

D’autre part, comme recommandé par la Cour des Comptes européenne (rapport spécial de 2023), il convient d’adopter une stratégie fondée sur l’identification de partenaires pertinents et sur l'intégration de ces partenariats avec la politique européenne de développement. Par exemple, sous la forme d’un accès facilité au marché européen (dans le cadre du Système de préférences généralisées Plus (SPG+), prorogé jusqu’en 2027) en échange d’investissements européens dans les infrastructures d’extraction et de transformation locales.

De plus, le fléchage des financements issus de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale de l’Union européenne (IVCDCI) permettrait de favoriser la participation de pays partenaires au co-financement avec le secteur privé d’infrastructures clés, dans le cadre de la Stratégie Global Gateway.

Enfin, dans le cadre de l’Alliance Européenne des Batteries, un mécanisme de mise en commun et de sécurisation des approvisionnements pourrait être mis en place et supervisé par la Commission, au travers de contrats de long-terme négociés au niveau de l’Alliance.

Télécharger l'intégralité de la publication

Mise à jour le 6 Décembre 2024