- Accueil

- Publications et statistiques

- Publications

- Adaptation des entreprises au confinemen...

Adaptation des entreprises au confinement : l’apport de l’analyse textuelle

Billet n°160. Sur la base de commentaires libres recueillis lors de l’enquête mensuelle de conjoncture de mars dernier, nous construisons via l’analyse textuelle des indicateurs de l’adaptation des entreprises au confinement (activité partielle, télétravail…). Cette information additionnelle fournit un panorama de l’adaptation des formes d’organisation sectorielles qui recoupe et précise le diagnostic de l’enquête.

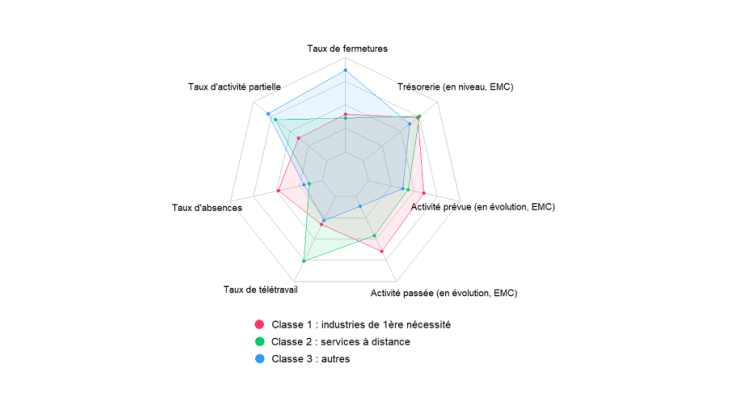

Note : La classe 1 se caractérise par un faible taux de fermetures et un fort taux d’absences, la classe 2 par un recours accru au télétravail et une activité partielle élevée, la dernière par des fermetures importantes et une activité en recul marqué.

Outre les questions fermées habituelles, l’Enquête Mensuelle de Conjoncture dans l’industrie, les services et le bâtiment inclut un commentaire libre, retraçant les "faits saillants" du mois tels qu’ils ont été ressentis par l’entreprise interrogée. Cette source d’information est particulièrement abondante pour le mois de mars. Elle fournit un matériau original pour l’analyse des formes d’organisation sectorielles d’adaptation au confinement, dont ce billet propose d’exploiter le contenu.

Les commentaires révèlent sept thématiques liées au confinement…

Près de 6 500 commentaires exploitables ont été recueillis au mois de mars. Ils font référence de manière récurrente à sept thématiques liées au confinement : recours à l’activité partielle, au télétravail, aux congés, absences des salariés (arrêts maladie, y compris pour garde d’enfants), fermetures partielles ou totales, report de charges (cotisations sociales, échéances fiscales, remboursements d’emprunt…), et demandes de Prêts Garantis par l’État (PGE).

Pour identifier les commentaires associés à une thématique donnée, nous définissons une liste de mots-clés spécifiques à cette thématique, puis recherchons la présence de l’un de ces mots-clés dans chacun des commentaires en contrôlant les négations et les homonymes (approche dite par dictionnaire en analyse textuelle).

…dont la qualité est validée par comparaison externe

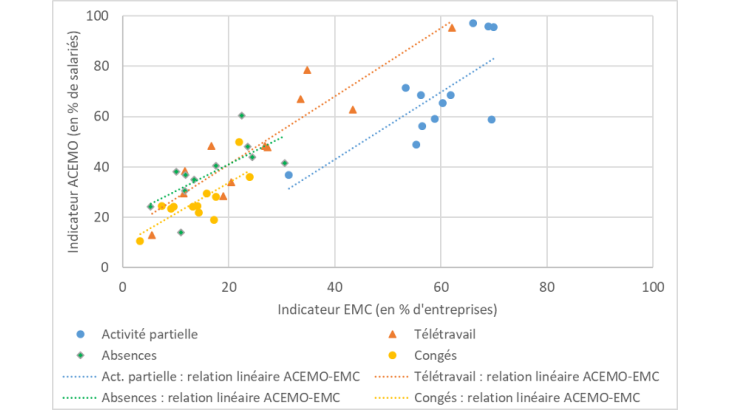

Pour apprécier la qualité de nos indicateurs, nous recoupons quatre d’entre eux avec ceux issus de l’enquête Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre menée par la Dares du 1er au 13 avril (ACEMO Covid-19) : le recours à l’activité partielle, le télétravail, les congés et les absences diverses. Sur le graphique 2, chaque point représente un des secteurs agrégés de la Nomenclature d’activités française (NAF, 17 secteurs). Les niveaux constatés dans l’ACEMO (en ordonnée) sont quasi-systématiquement supérieurs à ceux de notre indicateur (en abscisse). Outre les différences de méthodologie (les chiffres de l’ACEMO désignent un pourcentage de salariés, et non une proportion d’entreprises, et le champ enquêté est plus large que celui de l’EMC), cette sous-estimation découle vraisemblablement du fait que notre indicateur ne capte que les expressions spontanées des responsables d’entreprise.

En revanche, le classement des secteurs du plus concerné au moins concerné est, dans l’ensemble, concordant entre les deux mesures ce qui permet d’assurer la qualité des comparaisons sectorielles.

Note : Les indicateurs ACEMO, à l’exception de celui sur l’activité partielle, désignent le pourcentage de salariés travaillant dans une entreprise dont au moins 10% des salariés sont concernés.

Dispositifs gouvernementaux et modes d’organisation de l’entreprise : un réseau faiblement connecté

Afin d’approfondir le détail sectoriel, les proportions d’entreprises concernées par chaque thématique sont calculées pour l’ensemble des secteurs présentant un minimum de 30 données individuelles d’entreprise. Les résultats obtenus concernent 98 secteurs dont 25 agrégés (nomenclature de l’EMC), 27 semi-agrégés (NAF88) et 46 détaillés (NAF700). Sur ces données, nous étudions en premier lieu le réseau des corrélations deux à deux (indicateur de la nature et de l’intensité de la liaison) entre les sept thématiques.

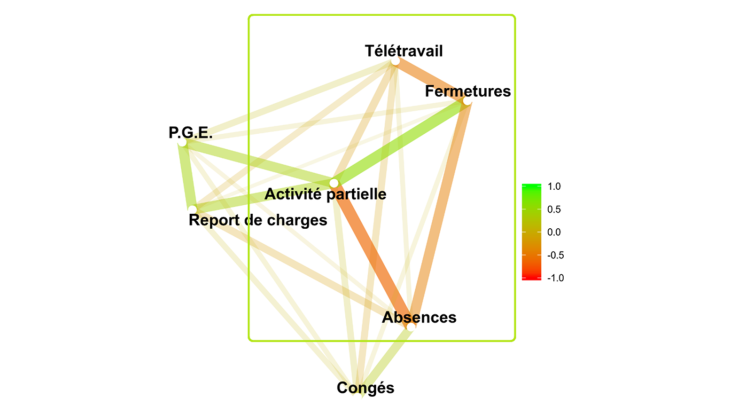

Ce réseau (graphique 3) se caractérise par une structure en deux blocs, autour d’un nœud central commun. À gauche, figure le bloc des thématiques relevant des dispositifs gouvernementaux (activité partielle, report de charges et prêt garanti par l’état) toutes positivement corrélées deux à deux. À droite, celui des thématiques relevant de l’organisation de l’entreprise : fermetures de sites et activité partielle, corrélées positivement entre elles ; mais négativement corrélées au recours au télétravail et à l’absence des salariés (l’utilisation des congés apparaissant faiblement connectée au reste du réseau). Au centre, point unificateur et commun aux deux blocs, l’activité partielle, vue dans le bloc de gauche comme une aide gouvernementale, et dans celui de droite comme l’indice d’une sous-activité des salariés.

La faible connexion entre les deux autres dispositifs gouvernementaux et les variables d’activité pourrait découler du déploiement encore limité de ces deux dispositifs à fin mars : seulement 11% des commentaires font état de demandes de PGE et 25% de demandes de reports de charges contre 59% qui citent le recours à l’activité partielle.

Note : L’intensité de la corrélation entre deux points est matérialisée par la proximité dans le plan, l’épaisseur et l’intensité de la couleur du trait de liaison. Ainsi, le recours à l’activité partielle est fortement corrélé positivement aux fermetures de sites (liaison verte) et négativement à l’absence des salariés (liaison rouge).

Un panorama en trois classes du paysage sectoriel

Comment se positionnent les formes d’organisation des entreprises dans ce même réseau ? Pour y répondre, nous regroupons les secteurs d’activité au moyen d’une classification ascendante hiérarchique appliquée aux quatre variables principales du bloc de droite du réseau (encadrées sur le graphique 3). Cette classification dégage trois classes de secteurs regroupés selon la proximité de leurs choix ou contraintes d’organisation.

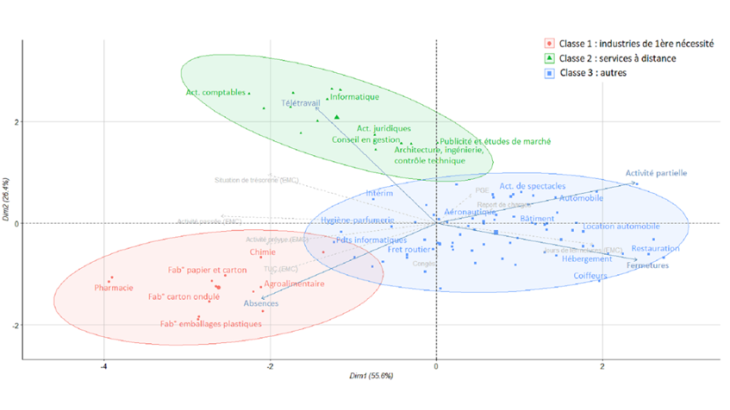

Ces classes sont ensuite représentées de manière stylisée sur le premier plan factoriel d’une analyse en composantes principales menée sur les mêmes variables. L’axe horizontal constitue un score d’activité décroissante : il oppose donc les secteurs à fort taux de fermetures et d’activité partielle (à droite de l’axe, classe 3), et ceux ayant poursuivi leur activité soit par le télétravail, soit sur site, au prix d’une certaine absence des salariés (à gauche de l’axe, classes 1 et 2). L’axe vertical oppose quant à lui les deux modes d’activité : essentiellement sur site (en bas, classe 1), ou majoritairement en télétravail (en haut, classe 2).

Note : Le premier plan factoriel de l’analyse en composante principale restitue 82% de la dispersion du nuage. La proximité de deux secteurs traduit leur ressemblance du point de vue des 4 thématiques activité partielle, télétravail, fermetures et absences diverses.

Cette partition du plan factoriel éclaire les trois groupes de la classification. En bas à gauche, figurent les industries de première nécessité en période de confinement sanitaire (13 secteurs) : la pharmacie, l’agro-alimentaire (hors boulangerie industrielle), la chimie (hors hygiène-parfumerie) et, tiré par celles-ci, l’emballage papier, carton ou plastique. En haut à gauche, figurent les services dont l’exécution ne nécessite pas ou peu de contact physique, et ayant massivement recours au télétravail (14 secteurs) : activités informatiques, services juridiques et comptables, conseil en gestion, et, dans une moindre mesure, services d’architecture, d’ingénierie et techniques ou les études de marché et les services publicitaires.

Au milieu à droite, figure la très large majorité (71 secteurs) des activités n’ayant pu se poursuivre sur site, et dont la teneur se prête mal au télétravail. Cette classe, plus volumineuse, peut elle-même être ordonnée par gravité d’impact croissante de la gauche vers la droite. Autour du centre du graphique, figurent des activités moins gravement pénalisées par le confinement et à la frontière de la classe 1 (produits informatiques, transport de fret routier, hygiène-parfumerie) ou de la classe 2 (interim). Immédiatement à droite de l’axe, plus fortement affectés, figurent le reste de l’industrie (en particulier automobile, aéronautique), le bâtiment et les activités de spectacle. Enfin, à l’extrême droite, et les plus fortement impactés par le confinement en termes d’activité, les services à la personne : hôtels, restaurants, coiffeurs et location automobile.

Le graphique 1 fait apparaitre le lien entre les formes d’organisation des secteurs et les résultats publiés dans le point de conjoncture de début avril. Il montre que les différences d’organisation d’une classe à l’autre se traduisent bien par des écarts de niveau dans l’activité et la trésorerie.

C’est tout l’intérêt de l’analyse textuelle des commentaires libres : approfondir le diagnostic conjoncturel en apportant, à un niveau sectoriel fin, une information nouvelle sur les aménagements liés au confinement, au sein des entreprises.

Mise à jour le 25 Juillet 2024