Note 1 : les écarts correspondent à la différence entre la projection de décembre 2020 et une projection tendancielle avant la crise sanitaire.

Note 2 : Le choc de "demande publique" intègre l’impact des fermetures de services publics en 2020 et ne reflète donc pas seulement l’effet de la politique budgétaire.

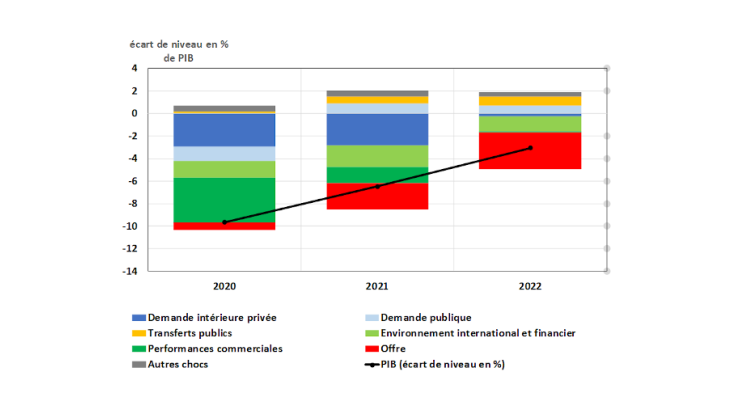

Les projections macroéconomiques publiées en décembre 2020 par la Banque de France (sur la base d’hypothèses sanitaires figées début décembre) prévoient une baisse du PIB de 9 % en 2020 et un rebond de 5 % chacune des deux années 2021 et 2022. À cet horizon, la trajectoire de l’économie resterait en dessous de celle qu’on pouvait anticiper avant crise. Nous proposons ici une décomposition des chocs expliquant l’écart avec la trajectoire pré-crise avec le modèle de projection FR-BDF.

Ce modèle est constitué d’équations (consommation, investissement, emploi…) décrivant les comportements des agents. L’apparition de chocs, normalement de faible ampleur, peut faire dévier l’économie de la trajectoire prédite par ces comportements usuels. Durant la crise du Covid-19, ces chocs prennent une ampleur inhabituelle. Par exemple, la chute de la consommation des ménages est sans lien avec ses déterminants habituels, en particulier le revenu, puisqu’elle résulte pour l’essentiel des restrictions administratives.

Si ces chocs spécifiques compliquent temporairement l’utilisation des modèles, ils peuvent être utilisés pour une analyse plus riche que la simple lecture de l’évolution de la demande, en remontant à la source de l’évolution de celle-ci. Par exemple, un choc sur l’investissement ne correspond pas à l’ensemble de la baisse de l’investissement mais uniquement à la part de celle-ci qui va au-delà du lien habituel entre l’investissement et l’activité.

Nous regroupons ici les chocs en sept grandes familles :

- Les chocs de demande intérieure privée sont relatifs à la consommation, l’investissement et les variations de stocks. Ces chocs intègrent notamment les chocs temporaires liés aux restrictions administratives.

- Le choc de demande publique concerne la consommation et l’investissement publics.

- Le choc de transferts publics décrit l’impact des dépenses et recettes opérées par les administrations publiques.

- L’environnement international et financier regroupe la demande adressée à la France par ses partenaires ainsi que les conditions de financement, le taux de change et le pétrole.

- Les performances commerciales ont trait à la capacité relative des entreprises françaises à répondre à la demande extérieure et intérieure face à leurs concurrents, à environnement international et financier donné.

- Les "chocs d’offre" regroupent, ici, les mécanismes traduisant les effets durables de la crise sur l’appareil productif comme l’affaiblissement de la tendance de long terme de la productivité du travail ou les rigidités dans le mécanisme d’ajustement des prix.

- Les "autres chocs" regroupent l’ensemble des variables qui ne sont pas reprises dans ces six catégories, mais dont l’impact reste relativement faible.

Nous menons ce travail de décomposition en écart à la projection que nous faisions avant le déclenchement de la crise sanitaire. Cette décomposition doit être interprétée avec précaution, notamment parce que les chocs de "demande intérieure privée ne sont pas de purs chocs de demande (car provenant d’un rationnement de l’offre) ; par ailleurs, le choc "de demande publique" intègre la baisse de la production de certains services non marchands pendant leur fermeture en 2020, et ne reflète donc pas seulement l’effet de la politique budgétaire.

La crise se traduit en 2020 par des chocs de demande intérieure privée et de performance commerciale

La forte baisse du PIB en 2020 par rapport à une trajectoire tendancielle (cf. Graphique 1) s’expliquerait par la conjonction de plusieurs chocs. La chute de la demande intérieure privée en expliquerait près d’un tiers. La demande publique joue également un rôle significatif du fait de la forte baisse de l’activité des administrations publiques pendant le premier confinement. Au premier semestre, l’effet récessif des fermetures de services publics – proche de la contribution du recul de la consommation publique lors du premier confinement à la perte de PIB (1 point de PIB annuel) – fait en effet plus que compenser les soutiens publics liés aux dépenses de santé et aux mesures d’urgence (activité partielle, fonds de solidarité, etc.).

L’environnement international contribuerait finalement assez peu, pour un cinquième du total, en lien avec la chute de la demande mondiale adressée à la France. En revanche, la dégradation des performances commerciales tant à l’exportation qu’à l’importation expliquerait plus d’un tiers de la chute d’activité en 2020. La spécialisation sectorielle de la France, orientée en particulier vers l’aéronautique et le tourisme, a pesé sur les exportations, également impactées par des mesures de restrictions plus fortes en France que chez ses partenaires commerciaux. Dans le même temps, les importations, par exemple de biens nécessaires à la lutte contre l’épidémie, ont résisté.

À moyen terme, des chocs d’offre freineraient le retour au niveau d’activité prévu avant la crise

En 2021, le redressement de l’activité a deux sources principales selon les projections de la Banque de France. D’une part, la sphère publique soutient l’activité à travers la demande publique et les dépenses de soutien aux revenus du plan de relance. D’autre part, la sous-performance à l’exportation resterait certes notable mais s’atténuerait. En revanche, le choc de demande interne privée demeurerait notamment parce que la consommation resterait limitée par la circulation du virus.

En 2022, le choc de demande privée se dissiperait et l’activité resterait également soutenue par la sphère publique et des conditions de financement favorables. En revanche, la montée en charge progressive d’un choc d’offre maintiendrait durablement l’activité sous son niveau tendanciel pré-crise. Ce choc d’offre provient d’une part d’un choc négatif pérenne sur le niveau de la productivité de long terme, en raison notamment d’un stock de capital plus faible, et dans une plus large mesure (environ deux tiers du choc d’offre) d’une inertie dans les comportements d’ajustement des prix des entreprises, assimilable à un choc de mark-up. Sans cette inertie, les prix reculeraient encore davantage.

Les chocs des deux premiers confinements présentent chacun des traits spécifiques

Cette décomposition des chocs permet également d’examiner certaines caractéristiques macroéconomiques spécifiques aux deux confinements du printemps et de la fin d’année 2020. La chute d’activité de plus forte ampleur du premier confinement était provoquée par l’effondrement des performances commerciales, mais également par un choc de demande intérieure privée et un choc de demande publique dans un contexte de fermeture d’un certain nombre de services publics. L’impact économique du second confinement serait plus faible et essentiellement lié au choc de demande intérieure privée, dans la mesure où la distanciation sociale pèse surtout sur le commerce et les services aux ménages, freinant ainsi leur consommation.