- Accueil

- Interventions du gouverneur

- Pour l’économie française et européenne,...

Pour l’économie française et européenne, réussir l’après-Covid

Intervenant

François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France

Mise en ligne le 18 Janvier 2022

Discours de François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France.

Pour l’économie française et européenne, réussir l’après-Covid : synthèse

Depuis deux ans, notre débat économique vit dans la pression de l’urgence Covid, dans un présent permanent qui masque nos défis structurels de l’après crise. Aujourd’hui, l’image est celle d’une inflation qui inquiète, mais d’une croissance solide malgré Omicron. D’ici deux ans cependant, les préoccupations devraient s’inverser : l’inflation se normaliserait autour d’un « nouveau régime » proche de notre cible de 2 %. À l’inverse la croissance retomberait en dessous de 1,5 %. C’est cela que nous devons changer. Gagner 0,5 % de croissance potentielle chaque année, ce serait sortir de deux maux français permanents : un pouvoir d’achat des ménages qui progresse mais – un peu artificiellement – au prix d’une dérive de la dette publique ; un taux de chômage qui malgré des progrès récents reste très supérieur aux 5 % du quasi plein emploi chez nombre de nos voisins.

Comment faire ? La dimension européenne pourrait nous apporter un tiers de cette croissance additionnelle, à travers les deux grandes transformations « schumpetériennes » : la révolution numérique, et la transition écologique. Mais il y faudra trois leviers transversaux : relancer le marché unique ; augmenter les chances de formation et de compétences dans les pays du Sud dont la France; mettre en commun nos financements. L’Europe a d’un côté les ressources, un excédent d’épargne de 300 milliards € par an, de l’autre les énormes besoins d’investissement numériques et écologiques : pour construire le pont entre les deux, il est urgent d’accélérer sur l’Union des marchés de capitaux.

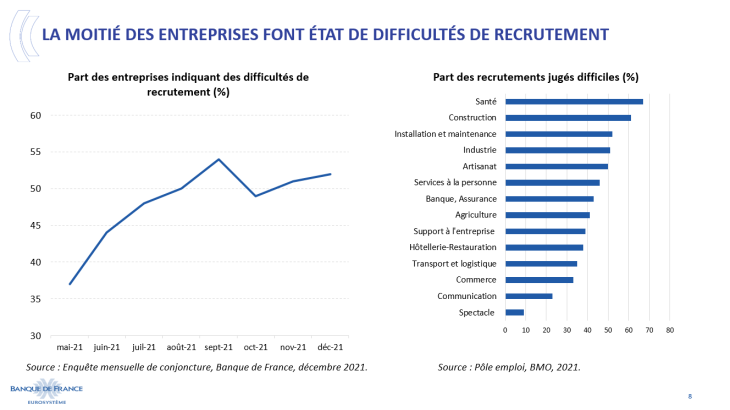

Restent, pour la majeure partie, deux défis plus spécifiques à la France, et d’abord l’insuffisance de notre offre de travail disponible. Pour augmenter la croissance potentielle, nous ne manquons pas de dépenses publiques, ni globalement de capital, nous manquons de travail. La France voit coexister des difficultés de recrutement pour plus de 50 % des entreprises, et encore 2,4 millions de chômeurs dont 600 000 jeunes : ce paradoxe est socialement inacceptable. Notre déficit de taux d’emploi par rapport à l’Allemagne représente près de 3 millions d’actifs, concentrés sur les jeunes et les seniors. Les leviers de réformes s’en déduisent : pour les jeunes, le renforcement de l’éducation fondamentale et de l’apprentissage ; sur les seniors, une réforme juste des retraites. Et pour tous les actifs, une formation professionnelle mieux orientée vers la bataille-clé des qualifications ; un dispositif d’assurance-chômage qui incite bien au long terme et au travail ; des augmentations négociées de salaires pour les emplois qui souffrent d’un déficit d’attractivité. Ces leviers, dont plusieurs ont été initiés, doivent être additionnés au lieu d’être trop souvent opposés, et mis en œuvre avec persévérance plutôt que de rester des annonces éphémères. Alors, nous pourrions viser d’ici dix ans le plein-emploi et la maitrise enfin de notre dette.

L’endettement public massif est en effet l’autre grand défi français : après son augmentation justifiée face à la crise Covid, la poursuite à l’avenir des tendances actuelles ne conduirait au mieux qu’à sa stabilisation autour de 115 % du PIB. Ceci ne serait pas soutenable, compte tenu de la montée probable des taux d’intérêt, des besoins d’investissement écologique, et de l’éventualité d’une nouvelle crise. Il faut donc le dire face aux multiples propositions actuelles de dépenses nouvelles ou de baisses d’impôts : notre pays n’a plus moyen de dégrader davantage ses finances publiques.

Une stratégie de désendettement crédible est à l’inverse possible en combinant trois ingrédients : le temps – sur 10 ans, on peut ramener la dette publique française en dessous de 100% –, la croissance, liée aux réformes précitées mais non suffisante ; et enfin une meilleure maîtrise et efficacité de nos dépenses publiques. Celles-ci sont aujourd’hui les plus élevées non seulement d’Europe mais de tous les pays développés. Il ne s’agit pas de les réduire, par une austérité si redoutée. Mais bien de freiner leur hausse annuelle : parler enfin de la qualité des dépenses peut y aider. Face à la crise actuelle des services publics, la modernisation et la mobilisation indispensables ne sont pas incompatibles avec la performance et le management ; et les dépenses d’avenir – de l’éducation aux investissements – ont un meilleur effet multiplicateur sur la croissance à terme.

Mesdames, Messieurs, chers professeurs, chers étudiants,

Je suis très heureux d’être à nouveau avec vous aujourd’hui, dans ce lieu essentiel d’enseignement et de savoir. J’avais eu l’honneur de m’y exprimer en janvier 2020, sur les taux bas à l’époque très contestés. Deux mois plus tard, éclatait la crise Covid qui à la fois reformait le consensus autour de ces taux bas, mais remettait en cause toutes nos prévisions et beaucoup de nos repères collectifs. Depuis, nous vivons dans la pression continue de l’urgence, dans un présent permanent qui masque nos défis structurels. J’en mesure et j’en partage les souffrances. Mais un jour, nous vaincrons définitivement cette épreuve Covid : c’est à la fois un vœu évidemment pour cette nouvelle année, et une exigence. Il est temps que nous reparlions enfin des choix de fond pour l’Europe et pour notre pays, et que nous retrouvions pour cela un horizon plus long.

I. Une vision qui doit aller au-delà du court terme

Sur la conjoncture à court-terme, je me limiterai donc à trois remarques :

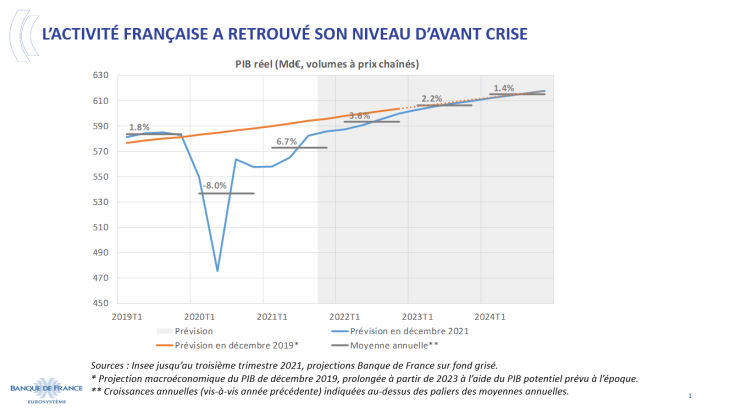

a) L’économie française résiste bien aujourd’hui à Omicron et à la cinquième vague Covid. Chacune de nos enquêtes mensuelles le confirme, y compris celle de début janvier : le PIB a retrouvé son niveau pré-Covid dès août dernier, plus tôt que prévu et plus tôt que nos voisins européens ; la cinquième vague sanitaire ne devrait pas empêcher encore une croissance significative en 2022, à 3,6% dans notre prévision. L’économie française rattraperait ainsi sa trajectoire de croissance antérieure en 2023 et la Covid ne laissera que peu de cicatrices sur le tissu économique français. Globalement, la crise Covid a été économiquement bien gérée par les autorités publiques. Ces succès mêmes justifient de résister fermement aujourd’hui à un retour du « quoi qu’il en coûte » : les entrepreneurs n’ont pas vocation à être subventionnés à vie.

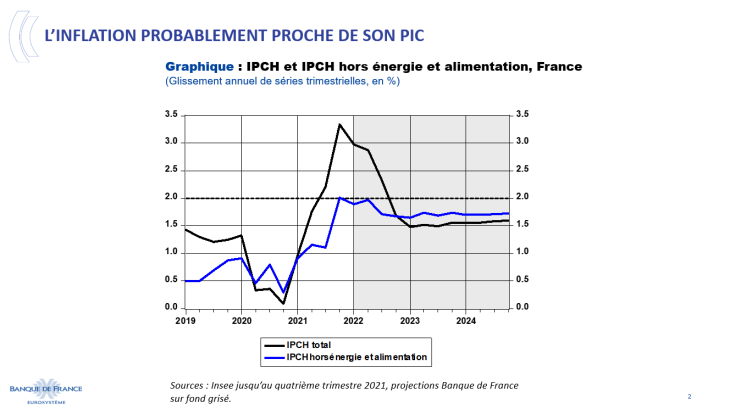

b) Du fait notamment de cette reprise, il y a incontestablement des difficultés d’approvisionnement pour les entreprises. Elles pèsent peu sur le volume d’activité (hors automobile), mais poussent à la hausse les prix y compris manufacturés. À 3,4% en glissement fin 2021 (2,1% hors énergie et alimentation), l’inflation est en France la plus forte depuis septembre 2008. Cette « bosse » est plus haute et plus longue que prévu, mais elle devrait rester temporaire : l’inflation en France devrait diminuer progressivement au long de l’année, pour repasser sous 2% d’ici fin 2022. C’est une prévision de qualité ; ce n’est évidemment pas une certitude aveugle. Nous gardons les yeux grands ouverts sur les données économiques. Si l’inflation devait s’avérer plus persistante, n’ayez aucun doute que nous aurons la volonté et la capacité d’adapter plus vite notre politique monétaire, pour assurer le retour vers notre objectif de 2%.

c) Dans les deux ans qui viennent cependant, les préoccupations devraient s’inverser : l’inflation se normaliserait autour d’un « nouveau régime » qui ne serait pas l’inflation trop faible pré-Covid, mais proche de notre cible de 2%. A l’inverse, la croissance aujourd’hui amplifiée par le rattrapage s’essoufflerait : selon nos dernières projections, la croissance en France retomberait en-dessous de 1,5% en 2024. Il serait souhaitable de viser un objectif plus ambitieux de croissance potentielle, entre 1,5 et 2%, soit un gain d’un demi-point par rapport à la tendance spontanée. Car nous avons besoin des revenus de la croissance pour financer nos projets collectifs, notamment écologiques, et notre solidarité – ce n’est donc pas contradictoire avec un renouvellement du contenu de la croissance. Cette ambition permettrait également de mieux concilier hausse du pouvoir d’achat des ménages et maîtrise de la dette publique, là où nous avons jusqu’ici sacrifié la seconde pour assurer un peu artificiellement la première. La Banque de France est légitime à en parler, car la politique monétaire ne peut faire abstraction des déséquilibres économiques, ni durablement les compenser. Et je le fais ce soir avec toute l’indépendance qui est la nôtre : quand elle avance des faits et son expertise, la Banque centrale est libre de toute influence politique, et respectueuse du débat démocratique à qui appartiennent ensuite heureusement les choix.

Ce demi-point de croissance potentielle passe par un chemin de réformes à moyen et long-terme : les pompiers efficaces de la crise doivent progressivement passer le relais aux architectes. Deux transformations à l’échelle européenne (II) peuvent d’abord apporter un tiers du chemin nécessaire – par l’investissement, la digitalisation et les gains de productivité associés –, le reste relève de deux défis spécifiques à la France (III).

II. Deux transformations schumpetériennes pour l’Europe

L’Europe comme le reste du monde va devoir réussir dans la prochaine décennie deux grandes transformations : la révolution numérique, et la transition climatique. La crise Covid a accéléré la première, à l’évidence, et n’a heureusement pas ralenti la mobilisation sur la seconde.

Par rapport au reste du monde – et notamment aux États-Unis –, notre Europe est en retard sur la première transition, et encore en avance sur la seconde. Mais elle souffre surtout d’un handicap structurel : son manque non de poids économique – nous l’avons, ensemble – mais de vitesse ; l’Europe a hélas depuis trente ans moins de croissance que les États-Unis, et moins de capacité de renouvellement économique. Dans un discours en mars dernier au Collège d’Europe à Bruges, j’ai souhaité que nous réconcilions enfin les deux grands économistes européens du 20e siècle : Keynes – qui nous a bien inspirés dans la crise Covid – et Schumpeter – l’homme de l’innovation, dont nous allons avoir besoin pour réussir ces deux transformations. Elles sont un défi difficile bien sûr, avec la reconversion d’une partie de notre appareil productif, mais également une source d’opportunités et de croissance.

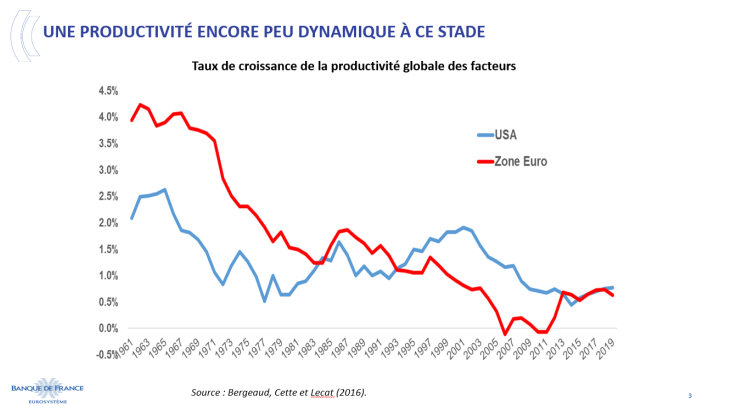

D’abord sur le numérique : les technologies y ont mis du temps à exprimer leur plein potentiel sur la productivité, qui reste peu dynamique depuis deux décennies en zone euro. Elle est toutefois potentiellement à un tournant, avec les dernières avancées en matière d’IA, de biotechnologies ou de réorganisations induites par le télétravail – après un temps de latence qui correspondrait au processus d’appropriation des technologies par le tissu économique (investissement, formation, etc.).

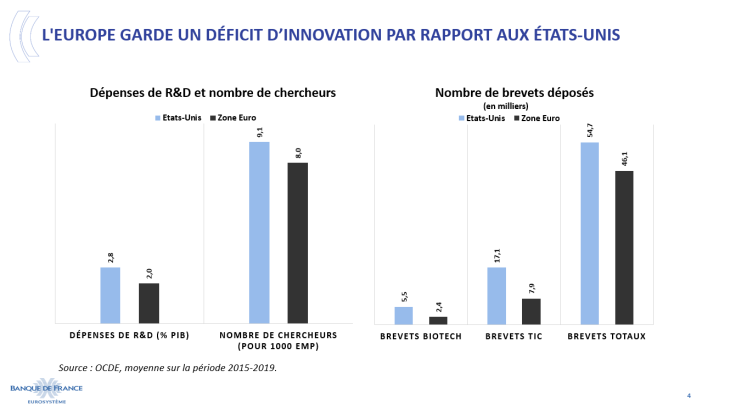

L’Europe devra saisir l’opportunité de ce réservoir de croissance de la productivité. Or elle souffre encore aujourd’hui d’un déficit d’innovation et d’adoption de ces nouvelles technologies, notamment vis-à-vis des États-Unis. Nous dépensons moins en R&D (2% du PIB contre 2,8% entre 2015 et 2019), avons moins de chercheurs et avons déposé moins de brevets, notamment dans les biotechnologies (2400 contre 5500 sur la période 2015-2019) ou les technologies de l’information et de la communication (7 900 contre 17 100).

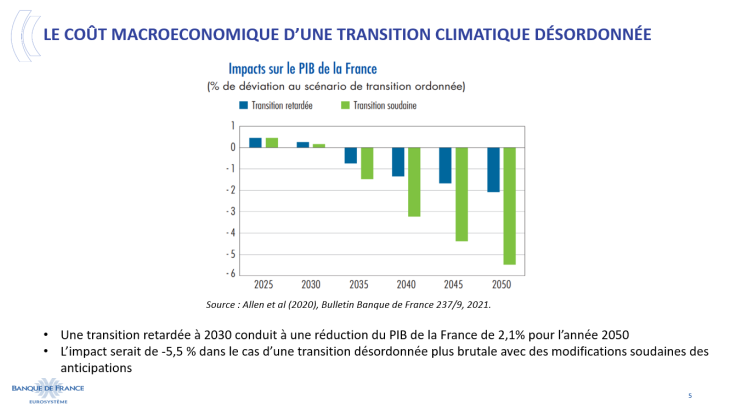

La transition climatique représente quant à elle une contrainte absolue au niveau mondial. Son impact macroéconomique dépendra largement de la stratégie de transition retenue : plus elle sera mise en œuvre rapidement et de manière ordonnée, moins le coût en points de PIB sera élevé. Ainsi, le plan de l’UE aurait selon la Commission un effet globalement neutre sur le PIB réel à horizon 2030, une prévision jugée trop « techno-optimiste » par Jean Pisani-Ferry. Selon des simulations de la Banque de France pour notre pays, une transition désordonnée conduirait à une réduction de PIB allant jusqu’à -5,5% à horizon 2050 par rapport à un scénario de transition ordonnée.

Pour réussir ces deux transformations, nous Européens devons plus que jamais unir nos forces. Et je vise là trois leviers « transversaux » qui devraient guider notre agenda économique : mettre en commun nos clients, nos talents, et nos financements. Nos clients, c’est le marché unique, un des plus grands au monde avec ses 450 millions de personnes. Ce n’est pas que l’héritage de Jacques Delors. Trente ans après 1992, nous devons avoir l’audace de relancer le marché unique, et d’optimiser sa puissance en combinant bien mieux ses différentes composantes : la libre circulation, naturellement ; mais aussi le pouvoir réglementaire. Nous pouvons utiliser le pouvoir de la normalisation, notamment pour orienter l’innovation, comme l’illustre la réglementation des données pour lesquelles l’Europe est à l’avant-garde.

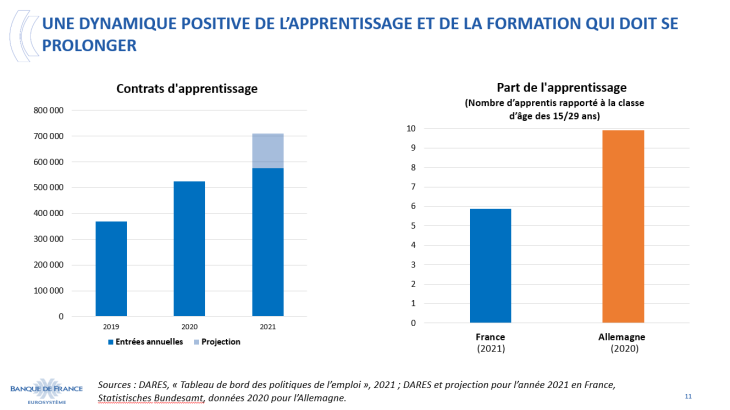

Nos talents et notre « capital humain », c’est la forte corrélation entre croissance et formation. En Europe, nous disposons de certains des meilleurs systèmes d’éducation et de formation professionnelle – et vous en êtes la meilleure preuve ! Mais il existe de grandes disparités : dans les pays du sud de l’UE, y compris le nôtre, il y a davantage de personnes peu qualifiées – l’Espagne et l’Italie en comptent deux fois plus que la Suède, en proportion de la population adulte – et moins de personnes hautement qualifiées – la France en compte moitié moins que les Pays-Bas ou la Finlande. C’est ici largement une compétence nationale, mais à exercer dans une convergence européenne vers le haut : c’est-à-dire plutôt vers les solutions de l’Europe du Nord, dont un développement beaucoup plus fort de l’apprentissage et de la formation professionnelle.

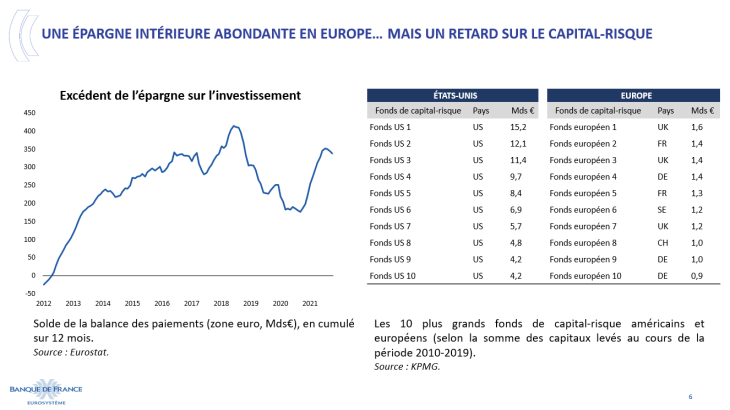

Mutualiser nos financements enfin, c’est en partie des programmes d’investissement publics, comme ceux permis par le fameux « Next Generation EU », cette avancée décisive de la crise Covid. Mais c’est au moins autant un moteur privé : l’Europe doit être en capacité de mobiliser et réorienter son épargne domestique, la plus importante du monde ; nous avons eu ces dernières années un excédent d’épargne domestique par rapport à l’investissement de près de 300 milliards d’euros par an. Cette épargne doit être réorientée vers le financement par fonds propres des entreprises, qui constitue un mode de financement particulièrement adapté aux projets innovants – par nature plus risqués et nécessitant un soutien sur le long terme, mais aussi plus rémunérateurs en cas de succès. Notre retard sur les États-Unis en la matière est frappant : la plus grande société de capital-risque européenne apparaît trois fois plus petite que la 10ème américaine. L’agenda technique est identifié, mais peu visible et beaucoup trop lent dans sa réalisation : c’est l’Union des marchés de capitaux (UMC). Nous avons d’un côté les ressources – l’épargne –, de l’autre les besoins d’investissement des entreprises : nous devons résolument accélérer sur un écosystème financier européen allouant mieux les premières vers les seconds, si nous voulons financer les révolutions numérique et environnementale à venir.

III. Deux défis plus spécifiques à la France

Je voudrais maintenant aborder avec vous les deux enjeux à moyen-terme, qui eux concernent plus particulièrement notre pays. Je veux parler de l’insuffisance de notre croissance potentielle liée à celle de notre offre de travail, et de l’excès de notre dette publique.

1) La croissance potentielle et l’offre de travail

Je souhaite faire ici deux clarifications. D’abord je suis conscient que le mot « croissance » est devenu ambivalent, porteur pour certains de risques environnementaux plus que de promesses économiques. La croissance du PIB n’est pas suffisante : elle doit – et elle peut – être plus verte et plus juste. Mais elle reste indispensable pour financer le modèle social et environnemental européen auquel je crois profondément ; la décroissance le tuerait.

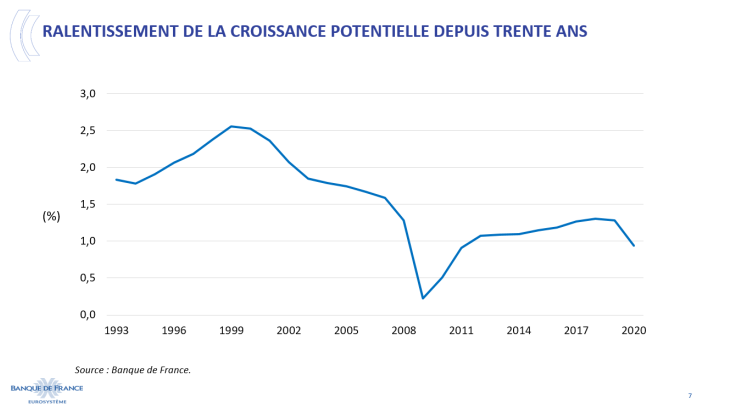

Ensuite, il peut être difficile de mesurer la croissance potentielle – la « vitesse de croisière » de l’économie hors variations du cycle – car ce n’est pas une variable directement observable. A la Banque de France, nous l’estimons aujourd’hui autour de 1,1 à 1,2% par an seulement, un chiffre assez stable depuis dix ans, après une division par deux depuis trente ans. D’autres estimations vont jusqu’à 1,35%, mais toutes « plafonnent » entre 1 et 1,5%, ce qui est clairement insuffisant.

Notre potentiel de croissance dépend étroitement de l’usage que nous faisons de nos facteurs de production. Nous ne manquons pas en France globalement de capital – l’investissement public comme privé est plutôt élevé –, nous manquons de travail, d’offre de travail disponible pour les employeurs. Le symptôme le plus aveuglant en est les difficultés de recrutement dont font état aujourd’hui 52% des entreprises , et environ 300 000 emplois non pourvus, alors même que la France a encore 2,4 millions de chômeurs dont 600 000 jeunes. C’est un paradoxe inacceptable économiquement mais plus encore socialement.

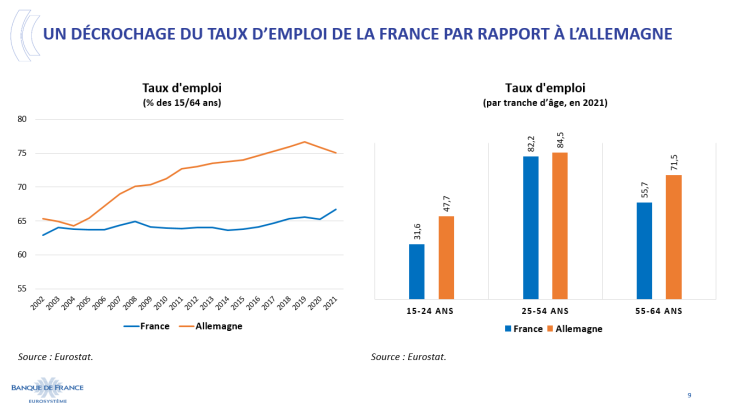

Il n’est pas de priorité plus grande que de sortir de cette impasse française, et pour cela de comprendre, et pour cela de comparer avec l’offre de travail en Allemagne, qui elle est au plein emploi (à 3,4% de chômage). Alors que les productivités horaires sont comparables, le nombre moyen d’heures travaillées par habitant y est de 10% plus élevé. Cet écart est largement imputable à la faiblesse de notre taux d’emploi. Alors qu’au milieu des années 2000, il était de 63%, sensiblement identique au taux d’emploi allemand (64%), il est aujourd’hui nettement distancé même s’il a amorcé une hausse (67% contre 75%). Cet écart tient en partie à l’utilisation plus répandue en Allemagne du temps partiel et de la formation en alternance. Il reste que pour une population en âge de travailler d’un peu plus de 40 millions de personnes, cet écart représente un déficit de près de 3 millions d’emplois, concentré sur les jeunes d’une part (1,2 million d’emplois manquants) et sur les seniors d’autre part (1,3 million). Parlons donc d’abord des jeunes, puis des seniors, puis des mesures pour tous les actifs.

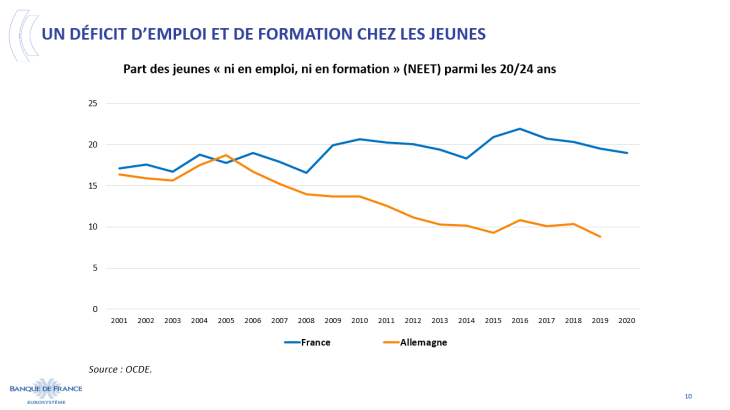

Depuis une décennie, la part des jeunes qui ne sont « ni en emploi, ni en formation » (les fameux « NEET ») reste globalement stable. Il faut donc d’abord tout faire pour arrêter la lente érosion des compétences fondamentales constatée dans les différentes enquêtes internationales (PISA, TIMSS).

Nous devons ensuite amplifier le décollage récent, depuis la loi Avenir Pro de 2018 et le plan 1 jeune 1 solution de 2020, de l’apprentissage, formidable outil de formation et d’insertion professionnelle. Le nombre record de près de 700 000 nouveaux contrats signés en 2021, ne doit être qu’un début, en repensant le financement de l’alternance.

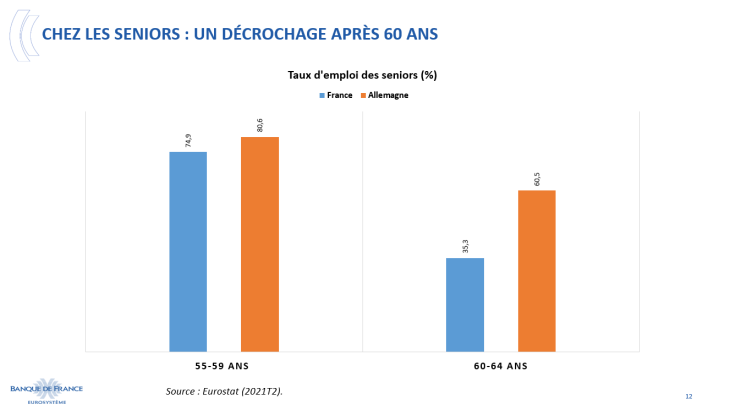

Du côté des seniors, le retard français s’accentue fortement au moment du départ à la retraite. Pour cette raison économique aussi – qui s’ajoute au bon financement de l’assurance-vieillesse, la réforme des retraites est nécessaire. Elle devra être juste, et les entreprises devront faire une meilleure place aux seniors.

Restent trois mesures pour augmenter l’offre de travail de tous les actifs :

- Au-delà de l’apprentissage pour les jeunes, la formation professionnelle dans son ensemble. Le Compte Personnel de Formation, issu de la réforme de 2018 connaît un vif succès (+40% d’entrées en formation par rapport à 2019). Il devra cependant être optimisé, pour maîtriser ses coûts et surtout mieux l’orienter vers les besoins de compétence, notamment dans les métiers d’avenir du numérique et de l’industrie. Dans la bataille-clé des qualifications, la France – je l’ai relevé – fait encore partie des retardataires européens.

- En décourageant l’usage répétitif et non justifié des contrats courts y compris par certains salariés eux-mêmes, la réforme récente de l’assurance chômage redonne de plus justes incitations au travail, et au long terme dans les ressources humaines des entreprises. Il faudra évaluer si elle est à la fois suffisamment efficace, et suffisamment équitable.

- Reste bien sûr, pour rendre le travail plus attractif, la question des augmentations de salaire. Elles sont aujourd’hui fortement attendues par nos concitoyens face à la bosse d’inflation, mais il faut éviter le retour d’une spirale générale prix-salaires, qui serait perdante pour tous. Pour autant, pour certains emplois où le déficit n’est pas celui des compétences mais de l’attractivité, des hausses de salaires et l’amélioration négociée des conditions de travail sont la clé.

Tous ces leviers sur l’offre de travail doivent être additionnés, au lieu d’être trop souvent opposés dans notre débat public. Et poursuivis avec persévérance, plutôt que de rester des annonces éphémères. Alors, nous pouvons espérer gagner les deux autres tiers pour augmenter d’un demi-point la croissance potentielle à cinq ans. Alors, nous pouvons espérer descendre à 5% de chômage d’ici dix ans. Et alors, j’y viens, nous pourrons contribuer à enfin maîtriser notre dette publique.

2) Les finances publiques et la dette

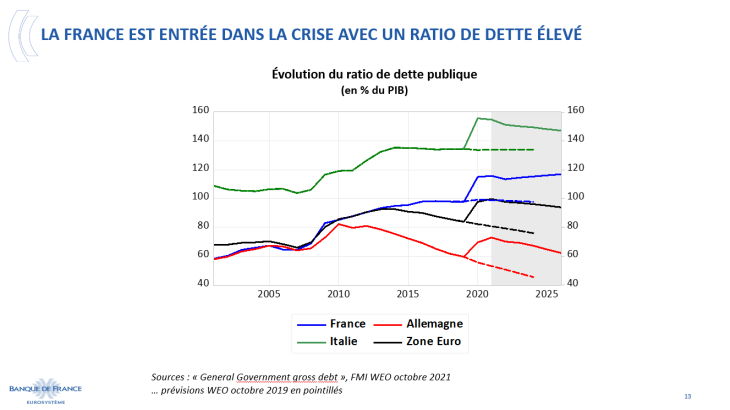

Sur la dette publique, les chiffres sont connus. Le choc de la crise sanitaire a conduit à un niveau d’endettement historiquement élevé, un peu inférieur à 115% du PIB en 2021, car nous partions hélas avant la crise d’un ratio significativement plus élevé que dans la moyenne de la zone euro.

Si on prolonge à l’avenir les tendances actuelles qui sont celles des dix dernières années – croissance potentielle faible, hausse des dépenses en volume de plus de 1% par an, déficits encore supérieurs à 3% pendant plusieurs années –, ce ratio de dette ne serait au mieux que stabilisé. Au mieux, car le débat public voit aujourd’hui se multiplier les propositions de dépenses nouvelles et de baisses d’impôts supplémentaires. La réalité est que notre pays n’a les moyens ni des unes ni des autres. Je le rappelle avec toute l’indépendance de la Banque de France : nous ne pouvons plus dégrader davantage nos finances publiques.

Cette simple stabilisation n’est pas soutenable, pour plusieurs raisons. D’abord parce qu’il serait irresponsable de parier sur le maintien durable du niveau extrêmement favorable des taux d’intérêt. Une hausse de seulement 1% de ceux-ci – qui n’a rien d’un scénario extrême – coûterait au bout de 10 ans 39 Mds€ par an : c’est l’équivalent du budget actuel de la Défense. Insoutenable ensuite parce que la France doit être prête à faire face à une autre crise à l’avenir, et en tout état de cause à des chocs de dépenses tels que le vieillissement de la population ou le changement climatique. Nous ne pouvons pas éternellement reporter l’addition sur les générations suivantes, c’est-à-dire sur la vôtre : tôt ou tard, cela génèrerait une crise politique et sociale, ou une crise de confiance des investisseurs internationaux.

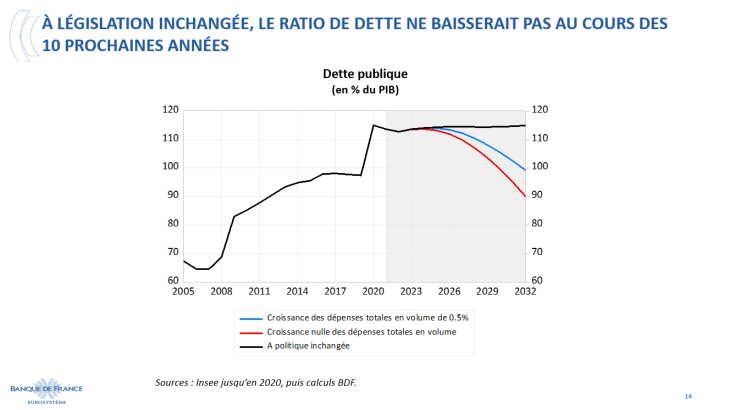

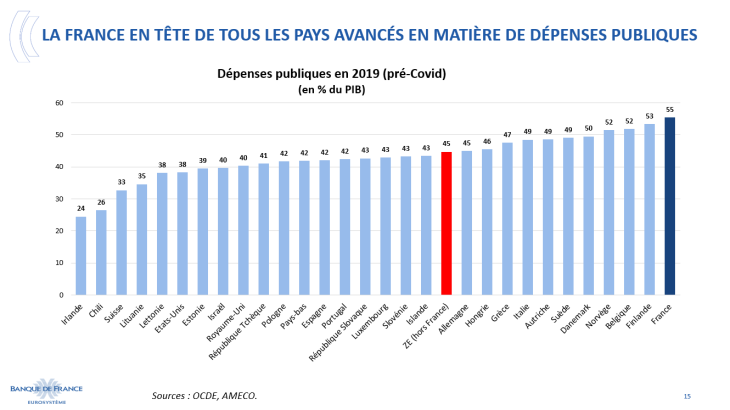

La critique est aisée, mais l’art est certes difficile. Pour autant, une stratégie de désendettement crédible est possible en combinant trois ingrédients. Tous sont nécessaires, car aucun ne suffit à lui seul. Le premier est le temps, agir sur la durée, tout en commençant rapidement dès la sortie de la crise Covid en 2023. Sur dix ans, nous devons ramener la dette publique française au moins en-dessous de son niveau pré-Covid donc en-dessous de 100% aussi nettement que possible. Le deuxième ingrédient est celui de la croissance, à augmenter par les réformes évoquées précédemment. Reste un troisième ingrédient, lui aussi indispensable : la meilleure efficacité et maîtrise de nos dépenses publiques, dont la part dans le PIB est la plus élevée non seulement d’Europe mais de tous les pays développés.

Ici la discussion devient souvent très sensible : les réformes de la sphère publique sont, en France plus qu’ailleurs, facilement associées à l’austérité, voire à une idéologie libérale dont elles seraient le cheval de Troie. Mais pourtant la Suède, qui ne passe pas pour être un pays libéral, a su ramener ses dépenses publiques à moins de 50% tandis que nous augmentions les nôtres. C’est le paradoxe français : nous dénonçons toujours une austérité dont nous sommes cependant loin. Je suis passionnément convaincu de la nécessité du service public, et touché par sa crise actuelle : sa modernisation nécessaire, sa re-légitimation, la reconnaissance de ses agents, n’est pas incompatible avec sa capacité de performance et d’innovation, au contraire. La transformation de la Banque de France en est un exemple modeste mais réel.

Il ne s’agit donc pas de réduire globalement les dépenses publiques, mais de tendre vers leur stabilisation. Une croissance des dépenses en volume ramenée à 0,5% par an à partir de 2023 réduirait, à taux de prélèvements obligatoires constants – j’insiste sur cette condition – le ratio de dette à 100% du PIB, en dix ans ; une stabilisation de nos dépenses en volume permettrait de nous désendetter mieux encore, à 90% du PIB. La cible à fixer relève, naturellement, du débat démocratique. Mais le plus important est que les cibles retenues pour cette « norme globale de dépenses » soient effectivement atteintes, ce que notre pays n’a malheureusement jamais su faire durablement.

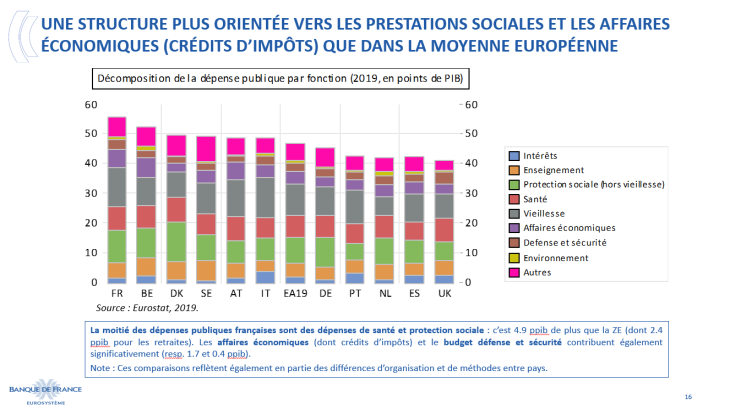

Les choix de priorités ou d’économies à faire appartiennent eux aussi légitimement au débat politique. Je relèverai juste que la question essentielle de la qualité des dépenses constitue l’angle mort de notre débat budgétaire, alors qu’elle peut ici nous guider. L’analyse économique montre que les dépenses d’avenir – la plupart des investissements, l’éducation, la recherche – ont un bien meilleur « multiplicateur » sur la croissance à terme que les simples dépenses courantes. La comparaison avec nos pays voisins, qui partagent un même modèle social, suggère par ailleurs quelques champs où nos coûts publics paraissent significativement plus élevés : certaines prestations sociales, aides économiques – y compris crédits d’impôts –, empilement de multiples collectivités territoriales…

Rien de ce que j’ai évoqué devant vous n’est facile. Mais tout est possible, et l’essentiel dépend de nous : pas des autres, de la mondialisation ni même de l’Europe. Une ambition de réformes est assurée de produire des résultats, dès lors qu’elle est globale, persévérante – la mise en œuvre effective sur plusieurs années compte plus que l’annonce initiale –, et équitable ; les gains en bénéficient alors à tous, et d’abord à ceux qui sont exclus aujourd’hui de l’emploi et aux plus défavorisés, qui doivent être assurés d’une solidarité nationale enfin financée dans la durée. Voilà l’enjeu de nous re-projeter enfin au-delà du très court terme. Pour conclure avec Henri Bergson « Agir librement, c’est reprendre possession de soi, c’est se replacer dans la pure durée ». Bonne chance à notre cher pays, et merci de votre attention.

Mise à jour le 25 Juillet 2024